医療費控除のやり方や対象となる費用とは?会社員でも確定申告が必要!

医療費控除の対象となる費用は? 確定申告での必要書類も!

確定申告することで、医療費や薬代の一部が所得から控除される「医療費控除」。制度があることは知っていても、「医療費はいくらから適用される?」「家族の医療費も対象になる?」など、詳しい内容を知らない人も多いのではないでしょうか? この記事では、医療費控除制度の詳細や対象となる費用、やり方や必要書類を解説します。

- 目次

- 確定申告の医療費控除とは?

- 医療費控除とは年間医療費の一部を所得から控除できる制度

- 医療費控除はいくらから対象になる?医療費控除の要件

- 医療費控除を申請できるのはいつまで?確定申告の期間

- 医療費控除の対象になる費用とならない費用

- 医療費控除の対象になる費用

- 医療費控除の対象にならない費用

- 医療費控除の計算方法とは?

- 確定申告で医療費控除を行う際の必要書類とは?

- 確定申告書

- 医療費控除の明細書

- 本人確認書類(マイナンバーカード)

- 確定申告での医療費控除のやり方

- 医療費控除の対象となる年間医療費を計算する

- 医療費控除の明細書と確定申告書を作成する

- 税務署に確定申告を行う

- 還付金を確認する

- 医療費控除を利用する際の注意点

- 医療費控除とセルフメディケーション減税は併用できない

- 医療費控除は年末調整では申告できない

- 高額療養費制度を利用している場合は返金された金額は医療費から差し引く

- 医療費控除とふるさと納税を併用するとふるさと納税の控除上限額が減少する

- 医療費控除は準確定申告でも適用できる

- まとめ・医療費控除を利用して所得税・住民税の対策を

確定申告の医療費控除とは?

医療費控除制度を知っていても「自分は該当しない」と思い、利用したことがない人も多いでしょう。しかし、よく確認すると該当しているケースも多いものです。

まずは、医療費控除についてしっかり把握していきましょう。

※1:国税庁|No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

医療費控除とは年間医療費の一部を所得から控除できる制度

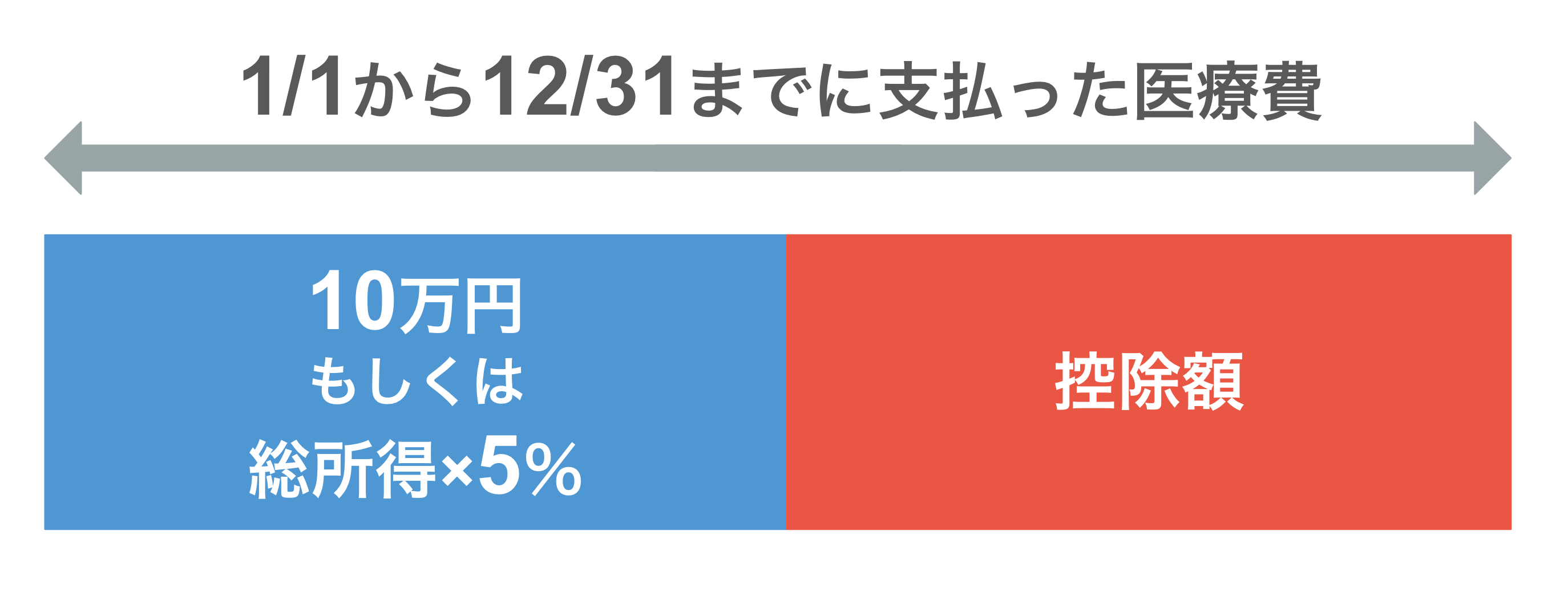

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、超えた分の金額が所得から控除される制度のこと。総所得額が200万円未満の人は総所得額の5%を超えた場合に、200万円以上の人は10万円を超えた場合に医療費控除が適用されます。

医療費控除の対象となる費用は、医療機関の治療費だけではありません。一定の条件を満たした場合の交通費や、ドラッグストアで購入した一部の医薬品も対象になります。

また、自分と生計を共にしている親族が使う医療費は合算可能になるため、確認すると意外と医療費控除の対象になる人は多いのです。

ただし、医療費控除を利用するためには、会社員でも確定申告を行う必要があります。会社員は本来勤め先の企業で年末調整を行ってくれるため確定申告の必要はありませんが、医療費控除を利用する場合は自分で確定申告をしなければなりません。

自分で確定申告を行うのは面倒かもしれませんが、医療費控除を行うとその年の所得が少なくなり、その結果、所得税も少なくなるため、払い過ぎた所得税が戻ってくるメリットがあります。

もちろん、元々確定申告の必要がある個人事業主も所得税の軽減につながります。

なお、医療費控除には「医療費控除」と特例である「セルフメディケーション税制」の2つがあり、どちらか1つを選択するかたちになるため注意しましょう。

【年金受給者向け】医療費控除でいくら戻る?還付の仕組みと確定申告のやり方

確定申告が必要な人を徹底解説!年金受給者は?ふるさと納税者は?

医療費控除はいくらから対象になる?医療費控除の要件

では、どのような場合に医療費控除が利用できるのでしょうか?医療費控除は以下の要件をすべて満たす場合に適用されます。

医療費控除の適用要件

- 総所得額200万円以上の人:1年間に支払った医療費が10万円を超える

- 総所得額200万円未満の人:1年間に支払った医療費が総所得金額等の5%を超える

- 納税者本人もしくは納税者と生計を共にする親族のために支払った医療費である

- 該当年の1月1日〜12月31日までに支払った医療費である

なお、「生計を共にする」とは、生活費が同一ということ。子どもがひとり暮らしをしていても、親が子どもの生活費を支払っている場合は、子どもの医療費も医療費控除の対象に含まれます。

また、医療費をクレジットカードで支払った場合は、口座から引き落としされた日ではなくカード決済が行われた日が医療費控除の対象日になるため注意しましょう。

医療費控除を申請できるのはいつまで?確定申告の期間

医療費控除の申請が可能な確定申告の期間は、原則翌年の2月16日〜3月15日になります。

ただし、確定申告により払い過ぎた税金が戻ってくる還付申告となる場合は、翌年の1月1日から5年以内に医療費控除を行えば問題ありません。

逆に考えると、5年以内ならばさかのぼって申請することが可能ということ。過去の医療費の領収書を保管している人は、ぜひ確認してみてください。

確定申告の還付金が振り込まれるのはいつ?還付金が発生するケースも!

医療費控除の対象になる費用とならない費用

医療費控除の対象となる費用は、治療費だけではありません。薬代や出産費、一定の条件を満たした交通費などが対象になります。詳しく確認してみましょう。

医療費控除の対象になる費用

まずは、医療費控除の対象となる費用を確認してみましょう。

医療費控除の対象となる費用

- 医療機関への通院や入院に関する費用

- 通院時の交通費

- 医薬品や医療器具に関する費用

- 歯科治療に関する費用

- 眼科治療に関する費用

- 介護に関する費用

- 妊娠・出産に関する費用

医療機関への通院や入院に関する費用

1つ目は、医療機関への通院や入院に関する費用です。具体的には以下の費用が含まれます。

医療機関への通院や入院に関する費用

- 診察・治療・入院費用

- 入院時の食費や差額ベッド代

- 医師の処方箋を基にした医薬品の購入費用

- あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師・はりきゅう師によるリハビリやマッサージ費用

なお、入院時の差額ベッド代は医療機関の指示で差額が発生する病室になった場合のみ対象になります。自ら希望して差額の発生する病室を選んだ場合は対象になりません。

また、人間ドックや健康診断の費用は基本的に対象外ですが、診断結果により病気が発覚した場合は医療費控除の対象になります。発覚した病気を治療するための追加検査なども同様です。

通院時の交通費

2つ目は、通院時の交通費です。具体的には以下の費用が含まれます。

通院時の交通費

- バスや電車などの公共交通機関の運賃

- 公共交通機関が利用できない場合のタクシー代

- 急を要する場合のタクシー代

- 遠方の医療機関でしかできない治療のために利用した新幹線代

- 1人で通院するのが困難な場合の付き添い人の交通費

バスや電車などの領収書の発行が難しい場合は、「日付・金額・目的・人数」の記載したメモが領収書代わりになります。

医薬品や医療器具に関する費用

3つ目は、医薬品や医療器具に関する費用です。具体的には以下の費用が含まれます。

医薬品や医療器具に関する費用

- 医師の処方箋を基に購入した医薬品費用

- 治療目的で購入した市販薬

- 松葉杖・補聴器・コルセットなどの医療器具購入費用

- 義手・義足などにかかる費用

医療器具に関しては、原則、医師が必要と認めた場合のみ医療費控除の対象になります。

さらに、一定の条件を満たした場合のオムツ代も対象です。

条件

- 約6ヶ月以上寝たきりの状態で療養している

- 医師の発行する「おむつ使用証明書」を提出できる

上記の2つを満たしている場合は、オムツ代も医療費控除の対象として所得から控除されます。

歯科治療に関する費用

4つ目は、歯科治療に関する費用です。具体的には以下の費用が含まれます。

歯科治療に関する費用

- 保険適用内の治療費用

- 義歯費用

- インプラントなどの自由診療の治療費

- 不正咬合の歯列矯正の費用

歯列矯正は子どもの成長に妨げがある場合など、歯科医が必要と判断した場合のみ対象になります。見た目を整える目的で自ら行った場合は対象になりません。

また、一般的な水準を超えると認められるような特殊な素材を使った治療も、医療費控除の対象外です。

※3:国税庁|No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

眼科治療に関する費用

5つ目は、眼科治療に関する費用です。具体的には以下の費用が含まれます。

眼科治療に関する費用

- 保険適用内の治療費用

- レーシック治療費用

- 角膜矯正療法費用

- 治療の一環として購入したメガネ・コンタクト費用

白内障や緑内障は眼科で多い手術ですが、手術後に治療の一環として購入したメガネ代などは医療費に含まれます。

介護に関する費用

6つ目は、介護に関する費用です。具体的には、公的介護保険の対象となる、以下の費用が含まれます。

介護に関する費用

- 特別養護老人ホームの場合:介護費・食費・居住費のうち、自己負担額として支払った金額の1/2

- 介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設・介護医療院の場合:介護費・食費・居住費のうち、自己負担額として支払った金額

日常に使う生活費や特別な介護サービス費は、医療費に含まれないため注意しましょう。

※4:国税庁|No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価

妊娠・出産に関する費用

7つ目は、妊娠・出産に関する費用です。具体的には以下の費用が含まれます。

妊娠・出産に関する費用

- 定期検診や検査費用

- 出産するための入院時の食費

- 出産時や緊急時に公共交通機関を利用するのが困難で利用した場合のタクシー代

- 1人で通院するのが困難な場合の付き添い人の交通費

- 不妊治療や人工授精にかかる費用

里帰り出産のための交通費は医療費控除の対象にならないため、注意しましょう。

※5:国税庁|No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例

医療費控除の対象にならない費用

反対に、医療費控除の対象にならない費用はどのようなものでしょうか?

医療費控除の対象にならない費用

- 自ら個室を希望した場合の差額ベッド代

- 健康診断や予防接種の費用

- コンタクトレンズやメガネの購入費用

- 健康のためのサプリメント購入費用

- 美容整形費用

- リラクゼーションが目的の施術費用

- 美容を目的とした歯の治療

- 自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代 など

基本的には、治療のためにかかった費用ではないものは医療費に含まれないと覚えておきましょう。

医療費控除の計算方法とは?

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、超えた分の金額が所得から控除される制度のこと。控除される金額は以下の方法で計算します。

なお、所得金額とは「事業所得」や「給与所得」などの全ての所得を合計したものです。

控除額の計算方法

- 【1年間に支払った医療費】−【補填される金額】−【10万円もしくは所得金額×5%】

年間の総所得が200万円以上の場合は最後の部分が10万円、200万円未満の場合は【所得金額×5%】になります。

なお、補填される金額には以下の費用が含まれます。

補填される金額に含まれるもの

- 生命保険などの各種給付金

- 高額療養費制度で返金された金額

- 健康保険から支給される出産育児一時金 など

例として2つのケースの控除額を確認してみましょう。

ケース1

年間所得額:500万円

医療費:50万円

入院給付金20万円

上記のケースの場合、「50万円−20万円−10万円」=20万円が医療費控除として所得から控除されます。

ケース2

年間所得額:180万円

医療費:20万円

上記のケースの場合、「20万円−(180万円×5%)」=11万円が医療費控除として所得から控除されます。

なお、医療費控除の上限金額は200万円です。上記の計算式の結果200万円を超えた場合でも、控除される金額は200万円になります。

確定申告で医療費控除を行う際の必要書類とは?

では、確定申告で医療費控除を申告する場合にはどのような書類が必要になるのでしょうか?

確定申告書

1つ目は、確定申告書です。確定申告書は以下の方法で入手可能です。

確定申告書の入手方法

- 税務署から取り寄せる

- 確定申告相談会場で入手する

- 国税庁のホームページからダウンロードする

国税庁の確定申告書作成コーナーでは、指示に従い数値を入力するだけで確定申告が終了します。e-Taxによる電子申告は税務署が推進している方法で、確定申告書を取り寄せる必要もありません。

確定申告のやり方を一から解説!全くわからない初めての人もこれで安心

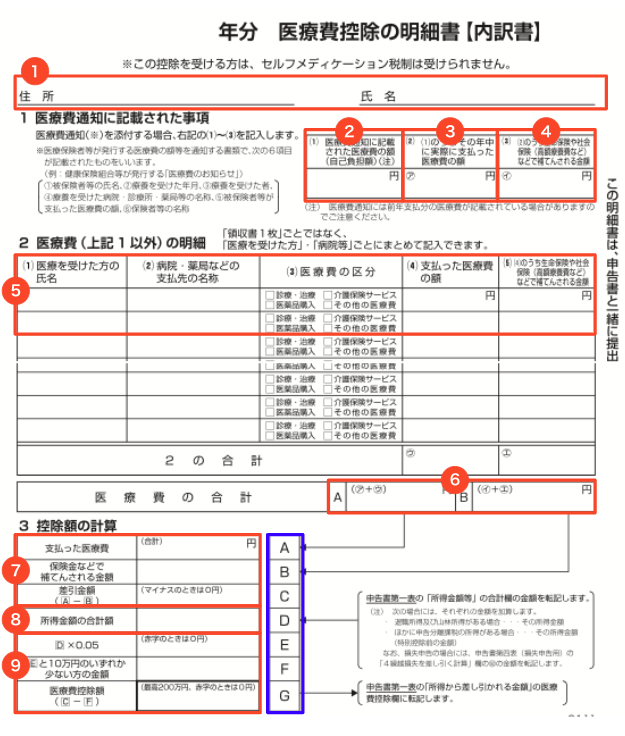

医療費控除の明細書

2つ目は、医療費控除の明細書です。国税庁のホームページからダウンロード可能です。

医療費控除の明細書には以下の内容を記入します。

医療費控除の明細書に記載する主な内容

- 医療を受けた人の氏名

- 医療機関名

- 医療費の区分

- 支払った医療費の金額

- 補填される金額

- 控除額 など

なお、以下の内容が記載されている医療費通知書の原本を提出する場合は、医療費明細書の記載を簡略化できます。

医療費通知書に必要な内容

- 健康保険加入者の名前

- 療養を受けた人の名前

- 治療を受けた年月

- 療養を受けた医療機関の名前

- 健康保険加入者が支払った医療費の金額

- 健康保険組合等の名称

現在は、確定申告時に医療費の領収書を提出する必要はありません。ただし、自宅で5年間保管する義務があるため、失くさないように注意しましょう。

本人確認書類(マイナンバーカード)

3つ目は、本人確認書類(マイナンバーカード)です。

マイナンバーカードがない場合は、個人番号を確認できる書類と身元確認書類の両方が必要になります。

個人番号を | 身元確認書類 |

|---|---|

|

|

上記の他にも、官公署から発行された書類であれば本人確認書類として認められる場合もあります。

確定申告での医療費控除のやり方

医療費控除を受けるためには、個人事業主だけでなく会社員の人も確定申告を行わなければなりません。ここでは、医療費控除のやり方をご紹介します。

医療費控除の対象となる年間医療費を計算する

まずは、医療費控除の対象となる年間医療費を計算します。

健康保険適用の治療を受けた場合は、定期的に医療費通知書が送られてきます。医療費通知書を基に、自分と生計を共にする家族分の1月〜12月の医療費の合計を計算しましょう。

医療通知書には1〜9月までの医療費しか記載されていないケースが多いため、10〜12月分の医療費は保管していた領収書を基に計算します。

さらに、医療費通知書に載っていない通院のための交通費も合算し、『(1年間に支払った医療費)−(補填される金額)−(10万円もしくは所得金額×5%)』がプラスの金額の場合は医療費控除を利用できます。

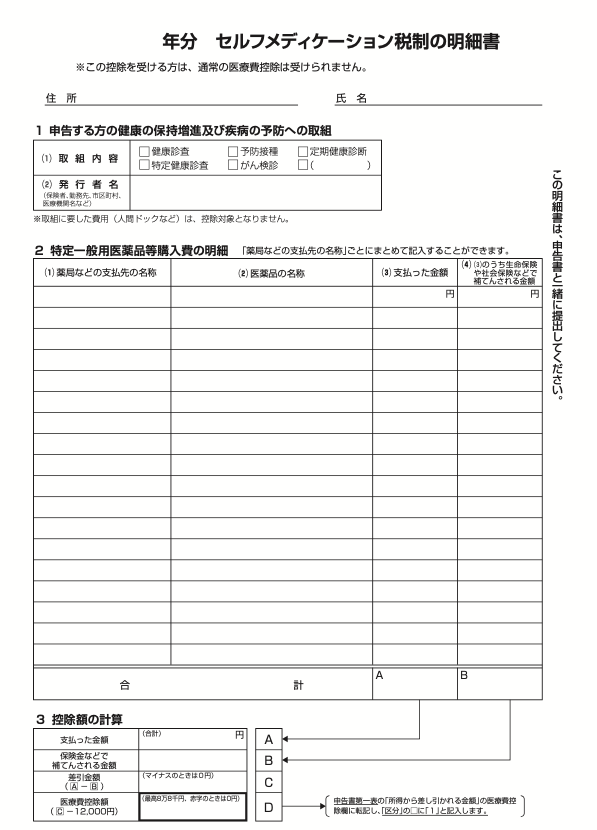

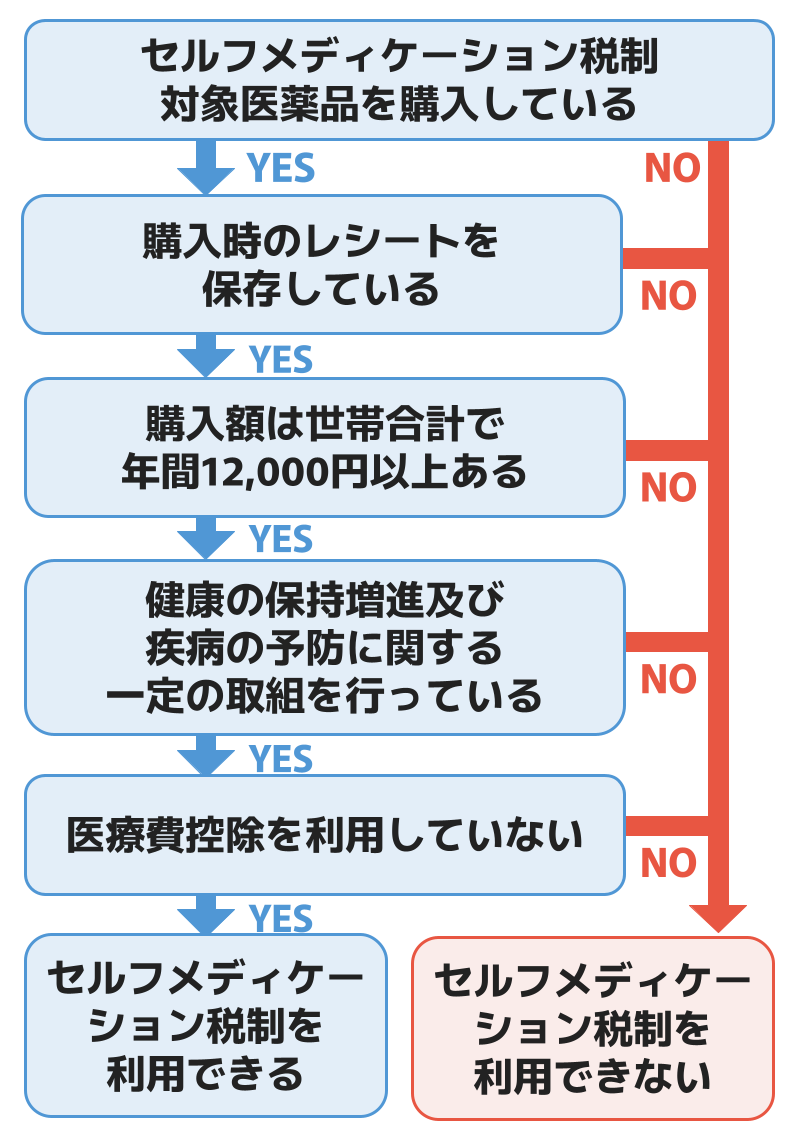

同時に、セルフメディケーション税制に該当するかどうかも確認し、両方該当している場合はどちらを選択するか検討しましょう。

医療費控除の明細書と確定申告書を作成する

次に、医療費控除の明細書と確定申告書を作成します。

医療費控除の明細書は以下の手順で作成します。

医療費控除の明細書の作り方

- ①に住所と名前を記入する

- ②に医療費通知書に記載されている自己負担の合計額を記入する

- ③に実際に支払った医療費の合計額を記入する

- ④に医療費のうち補填された金額を記入する

- ⑤に通院のための交通費など、医療費通知書に記載されていない医療費控除の対象になる費用の詳細と補填された金額を記入する

- ⑥医療費控除の対象になる金額の合計金額と補填される金額の合計金額を記入する

- ⑦AとBにそれぞれ⑥の金額を、Cに「A−B」の金額を記入する

- ⑧Dに確定申告に記入する「所得金額の合計欄」の金額を記入する

- ⑨Eに「D×5%」を、Fに10万円とEの金額を比較して少ない方の金額を記入し、Gに「C−F」の金額を記入する

Gの金額が医療費控除の金額になるため、確定申告書第一表の「27.医療費控除」に転記して、作成は完了です。

セルフメディケーション税制の明細書は上記のように書式が異なるため、注意してください。

税務署に確定申告を行う

書類の作成ができたら、2月16日〜3月15日の間に税務署に申告します。紙で書類を郵送する他、インターネットによる「e-Tax」での申告も可能です。

還付金を確認する

還付金がある場合、確定申告後約1ヶ月〜1ヶ月半後に指定した銀行口座に振り込まれます。還付金を確認したら、手続きは完了です。

医療費控除を利用する際の注意点

最後に、医療費控除を利用する際の注意点を解説します。

医療費控除とセルフメディケーション減税は併用できない

医療費控除とセルフメディケーション減税は併用できないため、注意しましょう。

セルフメディケーション税制とは、健康維持や病気予防として一定の取組を行っている人が1年間に購入した医薬品の金額が12,000円を超える場合、超えた分の金額が所得から控除される制度です。

医療費控除と同様、生活を共にする親族が使うために購入した医薬品代も含まれます。控除の上限額は88,000円です。

2021年に終了予定だったセルフメディケーション税制は延長され、現段階では2026年までの制度になっています。

■セルフメディケーション税制の対象医薬品

医療用医薬品 | 医師によって |

|---|---|

スイッチ | 医療用医薬品のうち、

|

非スイッチ | 2022年以降に購入した

|

対象商品かどうか見分けるためには識別マークを目印にしてください。

また、レシートには「セルフメディケーションの対象である」ことが記載されています。市販薬を購入した場合は、後から確認できるよう保管しておきましょう。

※6:厚生労働省|セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

医療費控除は年末調整では申告できない

年末調整では医療費控除を申請できないため、注意しましょう。

会社員などの給与所得者は会社で年末調整を行ってくれるため、本来ならば確定申告の必要はありません。ただし、年末調整では医療費控除の申告ができないため、医療費控除を申告したい場合は、年末調整を行っていても自分で確定申告する必要があります。

高額療養費制度を利用している場合は返金された金額は医療費から差し引く

高額療養費制度を利用している場合は、高額療養費として返金された金額は医療費から差し引かなければならないため、注意しましょう。

高額療養費制度を徹底解説!自己負担限度額は?対象外の費用はある?

医療費控除とふるさと納税を併用するとふるさと納税の控除上限額が減少する

医療費控除とふるさと納税の併用は可能ですが、ふるさと納税の控除上限額が減少するため、注意しましょう。

ふるさと納税の控除上限額は、所得が多いほど控除上限額も高額になります。医療費控除は所得から年間医療費の一定額を差し引ける制度。つまり、医療費控除を申請すると課税所得が減少します。その結果、ふるさと納税の控除上限額も減少してしまうのです。

また、ふるさと納税のワンストップ特例制度は使えなくなります。確定申告ではふるさと納税の金額も申告する必要があるため、注意しましょう。

医療費控除は準確定申告でも適用できる

医療費控除は、準確定申告でも申請可能です。

準確定申告とは、亡くなった人の確定申告のこと。被相続人が、亡くなった人の1月1日から死亡した日までの所得について申告納税をする必要があります。

亡くなった人が医療費を支払っていた場合は、準確定申告で医療費控除の申告が可能です。ただし、亡くなった人の医療費を同居の親族が支払っていた場合は、支払っていた親族の確定申告で医療費控除を申告することになるため、注意しましょう。

※7:国税庁|No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

まとめ・医療費控除を利用して所得税・住民税の対策を

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、超えた分の金額が所得から控除される制度。対象となるのは医療機関の治療費だけでなく、薬代や通院のための交通費も含まれます。

また、生計を共にしている家族の医療費も合算可能です。「自分は該当しない」と思っていても、確認してみると該当しているかもしれません。

所得税の軽減につながる医療費控除。次の確定申告に間に合うよう、今のうちに確認してみてはいかがでしょうか?

給与所得とは?年末調整や確定申告で必要な給与所得控除額の確認方法も!

雑所得とは?収入から差し引ける控除や確定申告不要なケースを解説!

副業所得が20万円超ある会社員は確定申告が必要!バレないようにする方法も解説

一時所得とは?計算方法や税率・確定申告不要なケースや雑所得との違いも!

確定申告における譲渡所得とは?税率や計算方法・特別控除を解説!

地震保険料控除とは|所得税・住民税がいくら戻るかわかりやすく解説!

参考資料

国税庁|No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

国税庁|No.1122 医療費控除の対象となる医療費

国税庁|No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

国税庁|No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価

国税庁|No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例

厚生労働省|セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

国税庁|No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

この記事の監修者

岡地 綾子 【ファイナンシャル・プランナー】

2級ファイナンシャル・プランニング技能士。 年金制度や税金制度など、誰もが抱える身近な問題の相談業務を行う。 得意分野は、生命保険・老後の生活設計・教育資金の準備・家計の見直し・相続など。