老齢年金受給中の70歳以上の夫が死亡した場合は妻の遺族年金はどうなる?

老齢年金受給中の70歳以上の夫が死亡! 妻の遺族年金はどうなる?

生計を保っていた人が亡くなった場合、遺族に支給される遺族年金。夫婦の公的年金だけで生活をする高齢者にとっては、「亡くなった人が70歳以上でも遺族年金はもらえるの?」と不安に思う人もいるでしょう。 この記事では、老齢厚生年金を受給中の70歳以上の夫が死亡した場合に妻が受け取れる遺族年金の詳細や手続き方法、遺族年金の計算方法やシミュレーションを解説します。

- 目次

遺族年金とは?

遺族年金とは、国民年金や厚生年金に加入している人が亡くなった場合に、遺族に対して支給される公的年金のことです。

遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、亡くなった人が加入していた年金により受け取れる遺族年金の種類が決まります。

■夫が亡くなった場合の妻が受け取れる年金の種類

亡くなった人 | 遺族年金の | 年金の種類 |

|---|---|---|

自営業 | 子のある妻 | 遺族基礎年金 |

子のない妻 | 寡婦年金 | |

会社員 | 子のある妻 | 遺族基礎年金 |

子のない | 遺族厚生年金 | |

子のない | 遺族厚生年金 |

遺族基礎年金は、受給資格のある国民年金の被保険者が亡くなった場合に受けとれます。

受給対象者は、子どものいる配偶者もしくは子どもす。ただし、子どもは「亡くなった人に生活を維持されていた、18歳到達年の3月末まで」の子どもに限ります。

遺族厚生年金は、受給資格のある厚生年金の被保険者が亡くなった場合に、遺族基礎年金と併せて受け取れます。生前に厚生年金に加入していなかった自営業者などに受給資格はありません。

妻・子・夫・父母・孫・祖父母の順に、優先順位の高い人が遺族厚生年金を受け取れます。

遺族年金に関する詳しい内容は以下の記事で解説しています。

遺族年金は誰がもらえる?受給資格や対象者や金額を徹底解説!

年金の種類とは?会社員・公務員が入れる年金や老齢・遺族・障害年金の詳細も!

老齢厚生年金を受給中の70歳以上の夫が死亡した場合は妻の遺族年金はどうなる?

遺族年金は受給要件を満たしていれば、死亡した夫が70歳以上であっても受給可能です。

では、老齢厚生年金を受給中の70歳以上の夫が死亡した場合、妻の遺族年金はどうなるのでしょうか?妻の年齢や状況別に受給可能な年金を解説します。

なお、70歳以上の夫が死亡した段階で、18歳到達年の3月末までの子のいるケースは少ないため、このケースで老齢基礎年金を受給できるケースは少ないでしょう。そのため、今回は老齢厚生年金を受給中の夫が死亡した場合の妻の年金についてのみ解説しています。

妻が65歳以上で老齢基礎年金を受給している場合

妻が65歳以上で老齢基礎年金を受給している場合は、「老齢基礎年金+遺族厚生年金」が支給されます。ただし、妻の年収が850万円もしくは所得が655.5万円未満である場合に限られます。

妻が65歳以上で老齢厚生年金を受給している場合

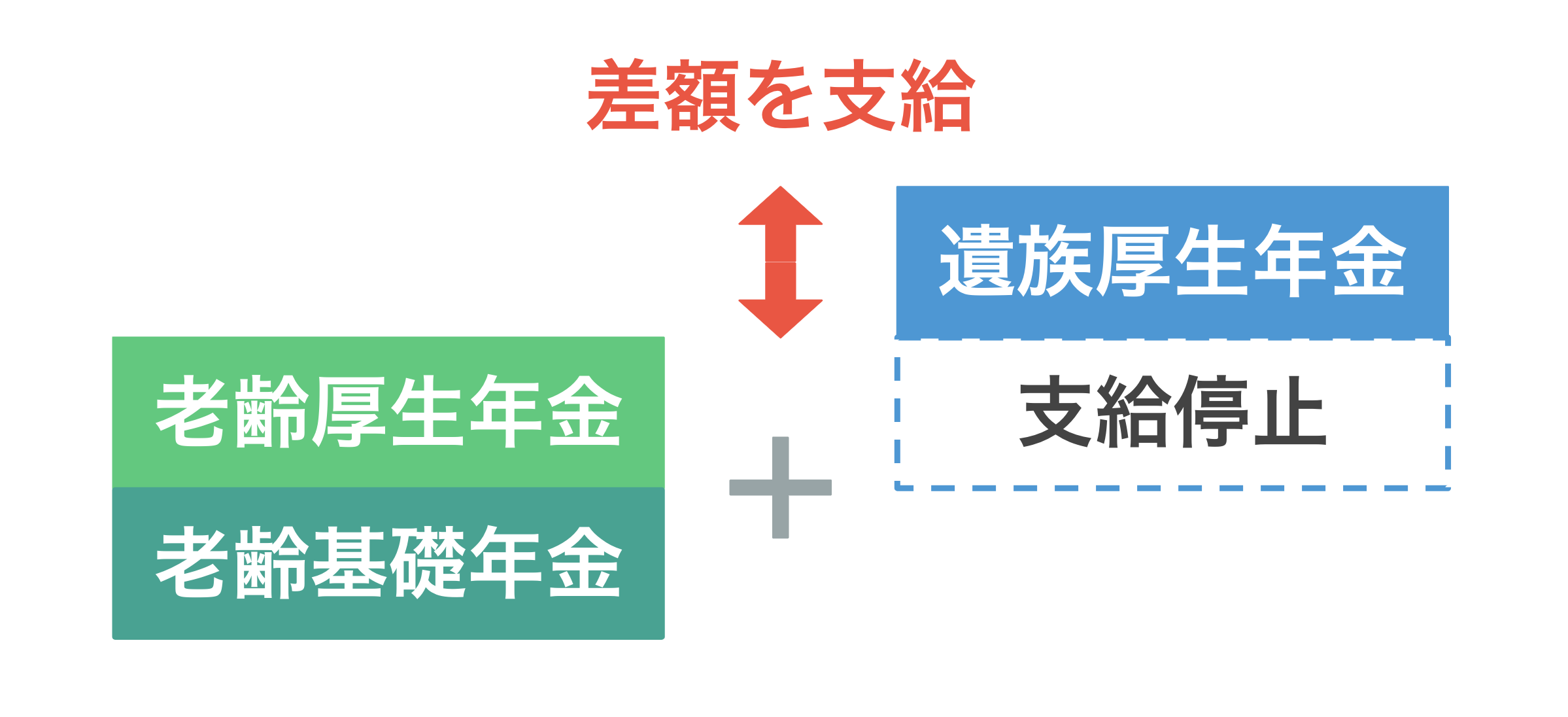

妻が65歳以上で老齢厚生年金を受給している場合は、妻の老齢厚生年金が全額支給されます。そのうえで、遺族厚生年金の金額が妻の老齢厚生年金の金額より多い場合は、差額が遺族厚生年金として支給されます。

なお、妻の老齢厚生年金の金額が遺族厚生年金の金額より多い場合は、遺族厚生年金は受給できません。

※1:日本年金機構|年金の併給または選択

※2:日本年金機構|遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)

2007年4月1日より前の場合

2007年4月1日より前の段階で65歳以上になっており、遺族厚生年金の受給権利があった場合は、以下のいずれかを自分で選択することになります。

選択肢

- 「老齢基礎年金+遺族厚生年金」

- 「老齢基礎年金+老齢厚生年金」

- 「老齢基礎年金+遺族厚生年金の3分の2+老齢厚生年金の2分の1」

なお、3つ目の選択肢を選べるのは配偶者のみです。

妻が65歳未満の場合

妻が65歳未満の場合は、受給要件を満たしていれば遺族厚生年金が支給されます。さらに、中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算が支給されます。

中高齢寡婦加算が加算される

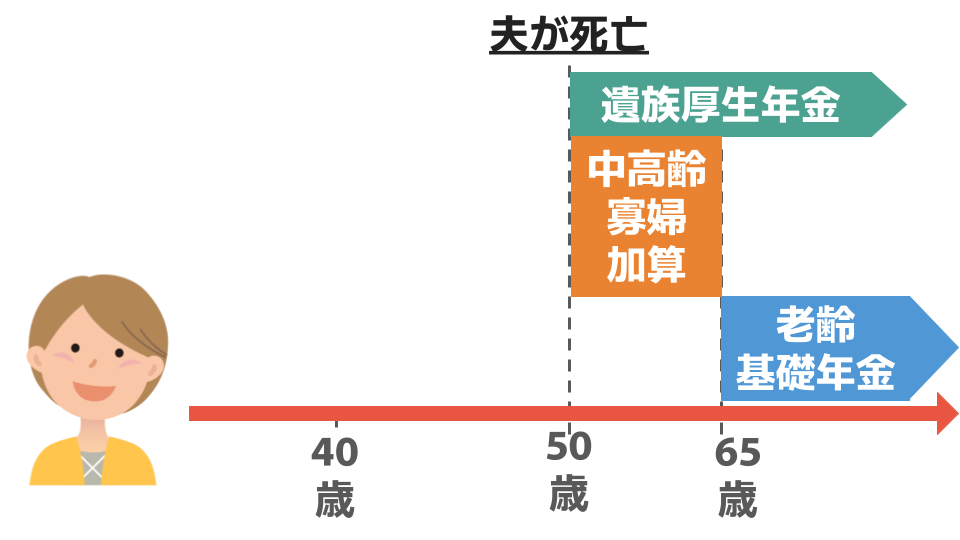

中高齢寡婦加算とは、配偶者が死亡してから自身の老齢基礎年金を受給できるまで年金が無支給にならないように穴埋めするような支給のこと。遺族厚生年金に加算される制度の1つです。

■中高齢寡婦加算が支給されるケースの例

上記のケースの場合、夫死亡時に配偶者は50歳(子あり)。老齢基礎年金が受給できる65歳になるまでの15年間は、中高齢寡婦加算が支給されます。

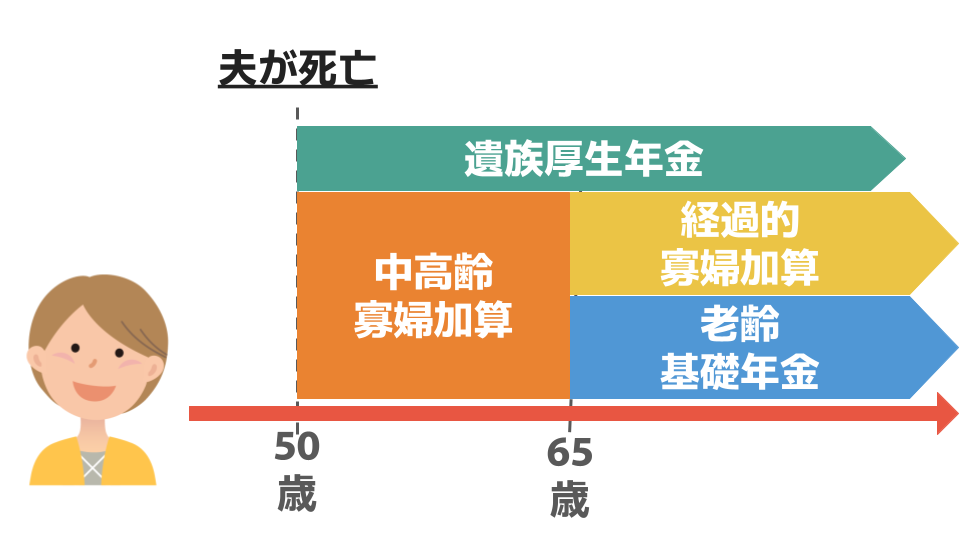

経過的寡婦加算が支給される

経過的寡婦加算とは、遺族厚生年金にプラスされる制度の1つで、中高齢寡婦加算の支給が終了した妻の年金額額を補填するために存在します。

中高齢寡婦加算は妻が65歳になると終了し、老齢基礎年金に切り替わりますが、妻の生まれた年によって老齢基礎年金の金額が少ないケースがあります。この減少した年金額を補填するものが経過的寡婦加算。

つまり、経過的寡婦加算があることで、それまでと同額程度の年金が一生涯受け取れるのです。

対象者 | 以下の両方を満たす人

|

|---|---|

金額 | 妻の生年月日による異なる |

期間 | 以下のいずれか遅い

|

金額は妻の生年月日により異なりますが、「遺族基礎年金+経過的寡婦加算」が中高齢寡婦加算と同額程度になります。

なお、経過的寡婦加算の受給資格がある場合は自動的に切り替わるため、手続きの必要はありません。

遺族年金のシミュレーション|妻がもらえる遺族年金はいくら?

では、遺族年金の受給額はいくらなのでしょうか?まずは、遺族厚生年金の受給額の計算方法から確認してみましょう。

遺族厚生年金の受給額は死亡者の老齢厚生年金の酬比例部分の4分の3

遺族厚生年金の金額は「亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3」になり、報酬比例部分は以下「A+B」「(C+D)×1.014」のいずれか大きい金額になります。

A〜Dの計算式

- A:平均標準報酬月額×7.125÷1000×(2003年3月までの加入月額)

- B:平均標準報酬月額×5.481÷1000×(2003年4月以降の加入月額)

- C:平均標準報酬月額×7.5÷1000×(2003年3月までの加入月額)

- D:平均標準報酬月額×5.769÷1000×(2003年4月以降の加入月額)

ただし、1946年4月1日以前に生まれた人は乗率が異なるので注意してください。加入月数が300月未満の場合でも300月とみなして計算します。

遺族厚生年金は受給期間の定めはなく、厚生年金の加入者が死亡した日の翌月から一生涯受給可能です。

遺族年金のシミュレーション

実際に遺族年金がいくら受け取れるのか、前提条件でシミュレーションしてみましょう。

前提条件

厚生年金の加入期間が以下の人が死亡した場合

2003年3月までの加入月額:28年間

2003年4月以降の加入月額:12年間

■遺族厚生年金の月額の目安

夫の平均年収 | 妻の年齢が | 妻の年齢が |

|---|---|---|

400万円 | 66,318円 | 118,301円 |

500万円 | 82,897円 | 134,880円 |

600万円 | 99,477円 | 151,460円 |

700万円 | 116,056円 | 168,039円 |

800万円以上 | 129,320円 | 181,303円 |

妻の年齢が40〜64歳の場合は中高齢寡婦加算が加算されるため、65歳以上に比べて支給額が多くなります。

遺族年金をもらうための手続きとは?

最後に、遺族年金をもらうための手続きを確認しておきましょう。

遺族年金を申請するためには、以下の必要書類を年金事務所もしくは街角の年金相談センターに提出する必要があります。

■必要書類

書類 | 詳細 | |

|---|---|---|

必ず必要な書類 | 年金請求書 | 日本年金機構で |

死亡した人の | 世帯全員の住民票の写しに | |

市区町村長に提出した | ||

金融機関の通帳 | 受給者名義のもの | |

請求書に | 戸籍謄本 | 受給権発生日以降で 請求者が配偶者 |

世帯全員の | 受給権発生日以降で | |

請求者の収入が | 所得証明書 | |

子の収入が | 義務教育終了前は不要 高校在学中の場合は | |

なお、死亡の原因により上記以外の書類が必要なケースもあります。

まとめ・遺族年金は受給要件を満たしていれば死亡した夫が70歳以上であっても受給可能

遺族年金は受給要件を満たしていれば、死亡した夫が70歳以上であっても受給可能です。

老齢厚生年金を受給中の夫が死亡した場合、妻が65歳以上で老齢基礎年金を受給している場合は「老齢基礎年金+遺族厚生年金」が支給され、老齢厚生年金を受給しており、遺族厚生年金の金額が老齢厚生年金の金額より多い場合は「老齢厚生年金+差額」が支給されます。

人の死はいつ訪れるかわかりません。万一のために、遺族年金がいくら支給されるかこの機会に確認しておきましょう。

参考資料

日本年金機構|年金の併給または選択

日本年金機構|遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)

日本年金機構|遺族厚生年金を受けられるとき

この記事の監修者

岡地 綾子 【ファイナンシャル・プランナー】

2級ファイナンシャル・プランニング技能士。 年金制度や税金制度など、誰もが抱える身近な問題の相談業務を行う。 得意分野は、生命保険・老後の生活設計・教育資金の準備・家計の見直し・相続など。