遺族年金制度は廃止ではなく見直しされる|制度改正のポイントを解説!

遺族年金制度は廃止ではなく見直しされる! 制度改正のポイントとは?

近年、SNSなどを中心に「遺族年金が廃止される」との話題があがっているようですが、実際には廃止ではなく、見直しが行われることになっています。 現在遺族年金を受給している人や専業主婦の人は、改正後にどんな点が異なるのか気になる人も多いでしょう。 この記事では、2025年に成立した遺族年金の改正のポイントをわかりやすく解説します。

- 目次

遺族年金とは?

遺族年金とは、国民年金や厚生年金に加入している人が亡くなった場合に、遺族に対して支給される公的年金のことです。

遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、亡くなった人が加入していた年金により受け取れる遺族年金の種類が決まります。

■夫が亡くなった場合の妻が受け取れる年金の種類

亡くなった人 | 遺族年金の | 年金の種類 |

|---|---|---|

自営業 | 子のいる妻 | 遺族基礎年金 |

子のない妻 | 寡婦年金 | |

会社員 | 子のいる妻 | 遺族基礎年金 |

子のない | 遺族厚生年金 | |

子のない | 遺族厚生年金 |

遺族年金を受給できるのは、生計を支えていた人が亡くなった場合です。そのため、万一の場合に自分がいくら遺族年金を受け取れるのか把握しておくことはとても重要です。

遺族基礎年金の対象者・受給期間

遺族基礎年金は、受給資格のある国民年金の被保険者が亡くなった場合に受け取れます。

受給対象者は、子のいる配偶者もしくは子です。ただし、子は以下の条件を満たしている場合に限られます。また、「亡くなった人に生活を維持されていた」ことが前提となるため、注意しましょう。

子の要件

- 18歳到達年の3月末までの子

- 障害等級1級・2級である20歳未満の子

遺族基礎年金の受給期間は、子が18歳に到達する年の3月末までとなります。障害等級1級・2級をもつ子の場合は20歳になるまでです。

※1:日本年金機構|遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)

遺族厚生年金の対象者・受給期間

遺族厚生年金は、一定の要件を満たした厚生年金の被保険者が亡くなった場合に受け取れます。

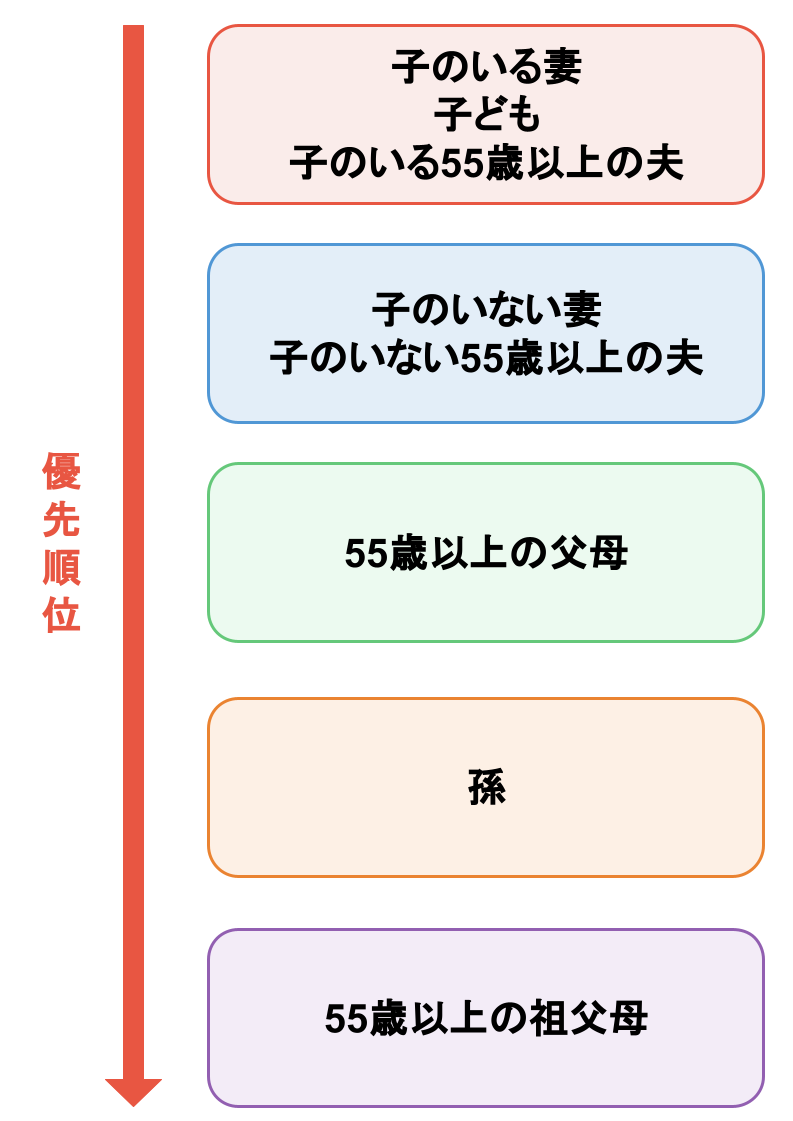

受給対象者は、以下のうち優先順位の高い人です。遺族厚生年金も「亡くなった人に生活を維持されていた」ことが前提となります。

■以下のうち優先順位の高い人

子の要件は、遺族基礎年金と同様に以下の通りです。

子の要件

- 18歳到達年の3月末までの子

- 障害等級1級・2級である20歳未満の子

受給期間は、被保険者死亡時の年齢により異なります。

■年金加入者死亡時の年齢による受給期間

妻 | 夫 | |||

|---|---|---|---|---|

年齢 | 30歳以上 | 30歳未満 | 55歳以上 | 55歳未満 |

子あり | 年金加入者が死亡した日の | 子に支給される | ||

子なし | 年金加入者が | 年金加入者が | 60歳から生涯 | 受給なし |

子の受給期間は、年金加入者が死亡した日の翌月から18歳に到達する年の3月末までとなります。障害等級1級・2級をもつ子の場合は20歳になるまでです。

なお、父母と祖父母は夫と同じ要件、孫は子と同じ要件になります。

遺族年金は誰がもらえる?受給資格や対象者や金額を徹底解説!

年金の種類とは?会社員・公務員が入れる年金や老齢・遺族・障害年金の詳細も!

※2:日本年金機構|遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)

遺族年金制度は【廃止】ではなく【見直し】が行われる

近年、SNSなどを中心に「遺族年金が廃止される」との話題があがっているようですが、実際には廃止ではなく、見直しが行われることになっています。

今回の改正の主な目的は、男女間の格差の減少です。現行制度の遺族厚生年金は、子のない55歳未満の夫には受給権がないなど、男女間の格差が問題視されていました。

しかし、一昔前に比べると就業状況は大きく変化しています。共働き世帯が増えた現在、「妻が死亡した場合の夫に対する保障も手厚くすべき」との考えから、今回の改正が検討されるようになりました。

遺族基礎年金改正のポイントとは?

では、今回の改正でどのような点が変わるのでしょうか?ここでは、遺族基礎年金の改正のポイントを解説します。

遺族基礎年金の改正のポイント

- 現行

- 「遺族基礎年金の生活維持要件に該当しない親の養育する子」は受給できない

- 改正後

- 以下に該当する場合の支給停止規定を見直す予定

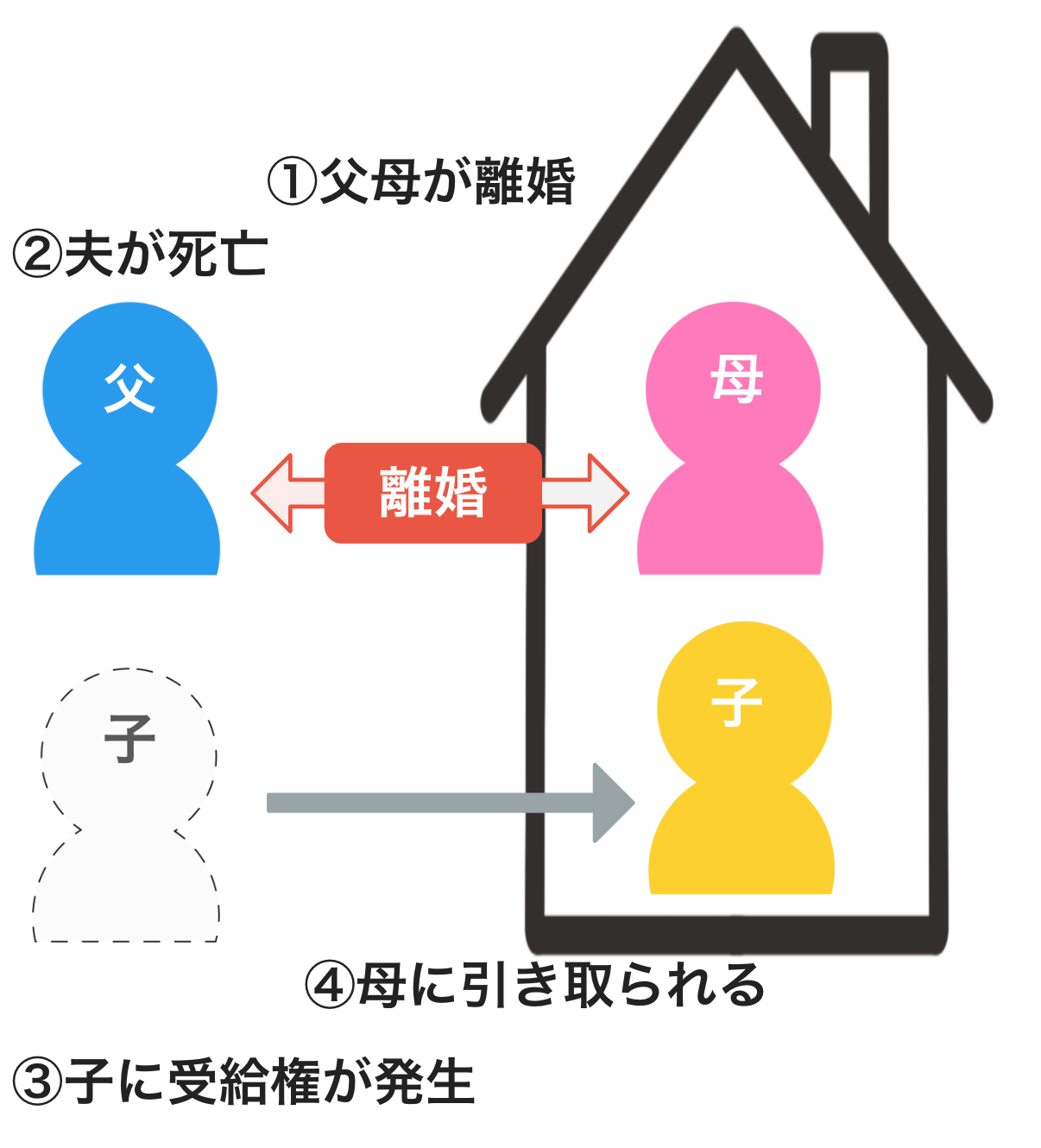

■元配偶者に引き取られた場合

現行制度では「父母が離婚→夫が死亡→子に受給権が発生→母に引き取られる」場合、母と生計を共にするため子の遺族基礎年金が支給停止されますが、改正後は見直される予定です。

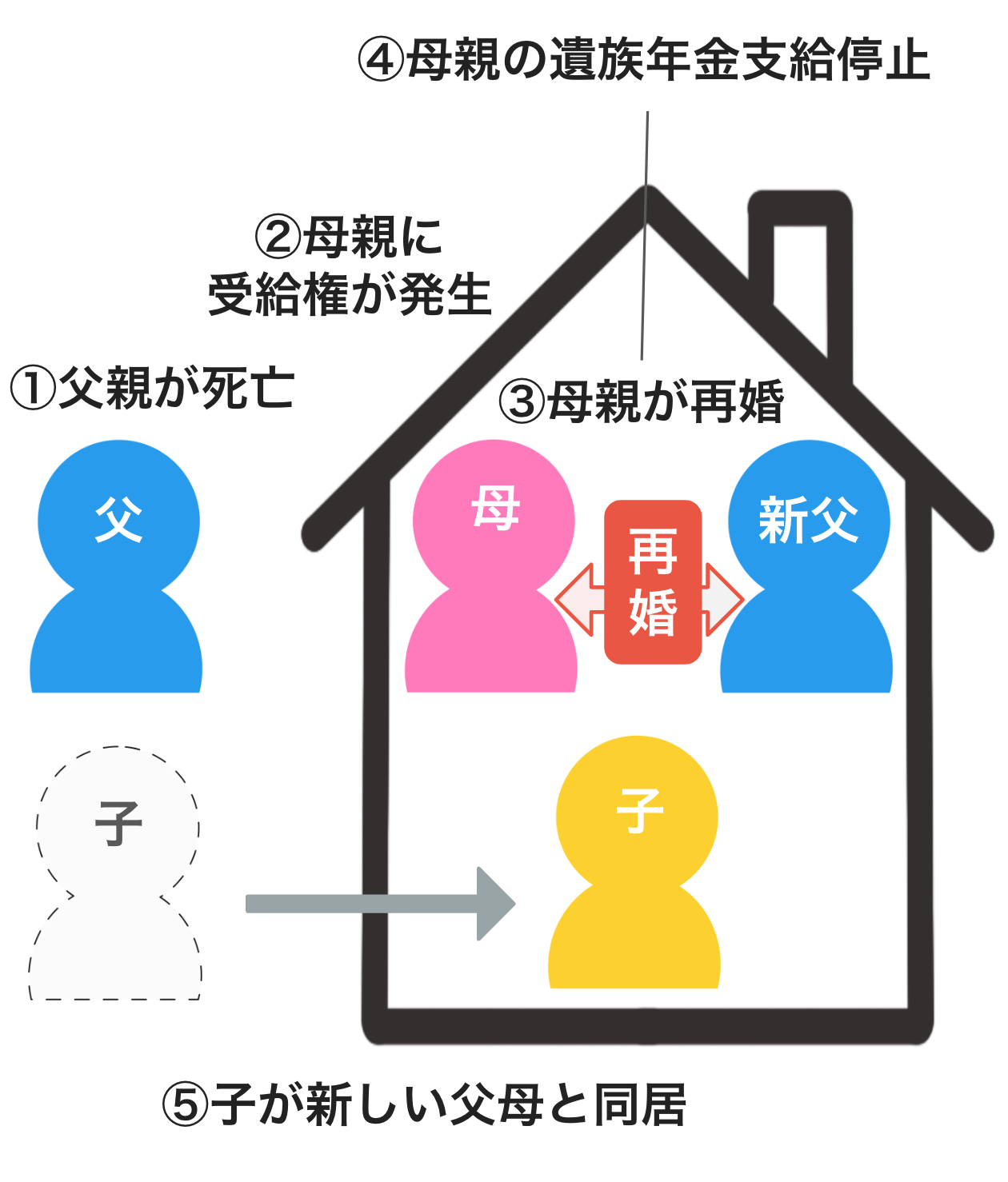

■配偶者が再婚した場合

現行制度では「父親が死亡→母親に受給権が発生→母親が再婚→母親の遺族年金支給停止→子が新しい父母と同居」の場合、父母と生計を共にするため子の遺族基礎年金は支給されませんが、改正後は見直される予定です。

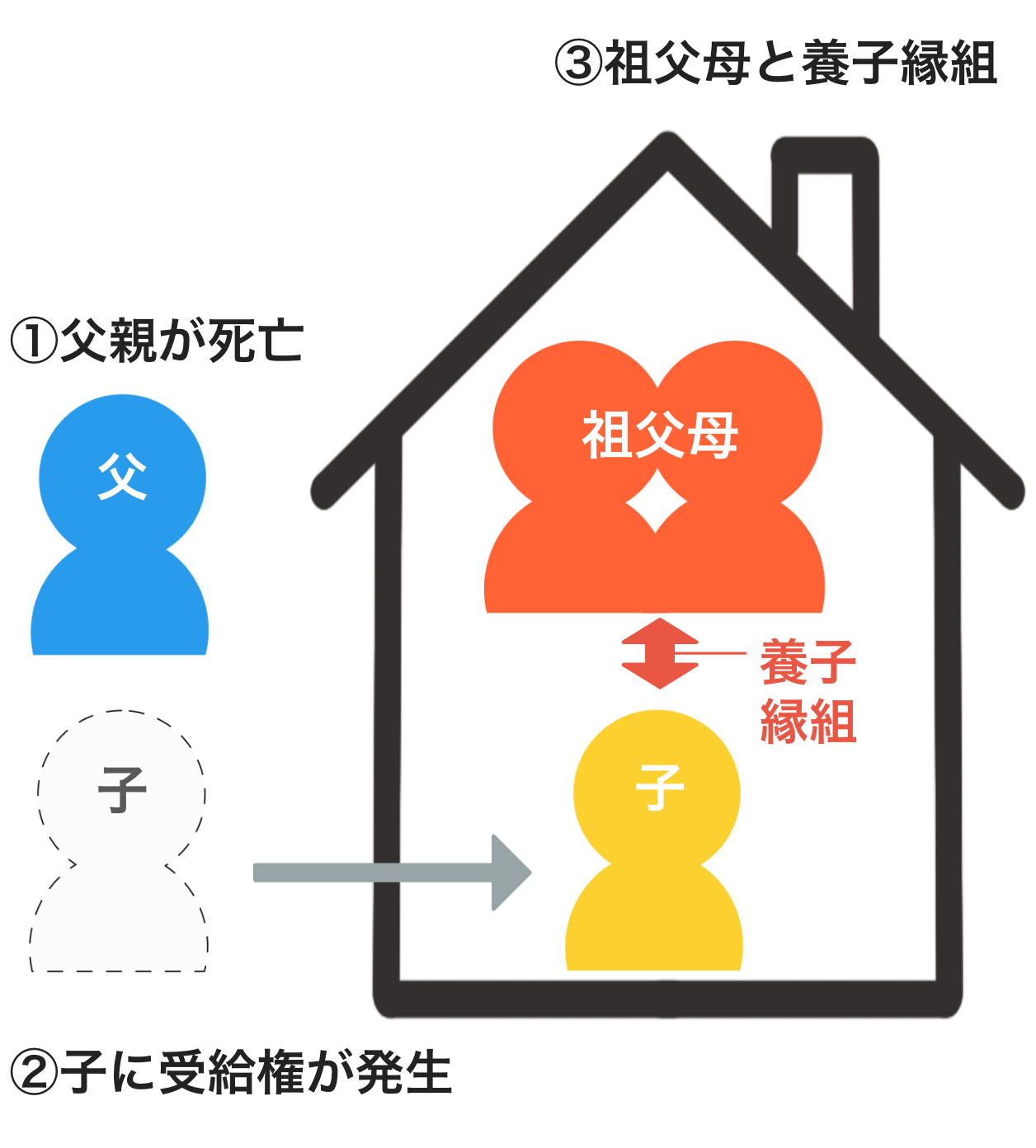

■直系血族の養子になった場合

現行制度では「父親が死亡→子に受給権が発生→祖父母と養子縁組」の場合、父母と生計を共にするため子の遺族基礎年金は支給停止されますが、改正後は見直される予定です。

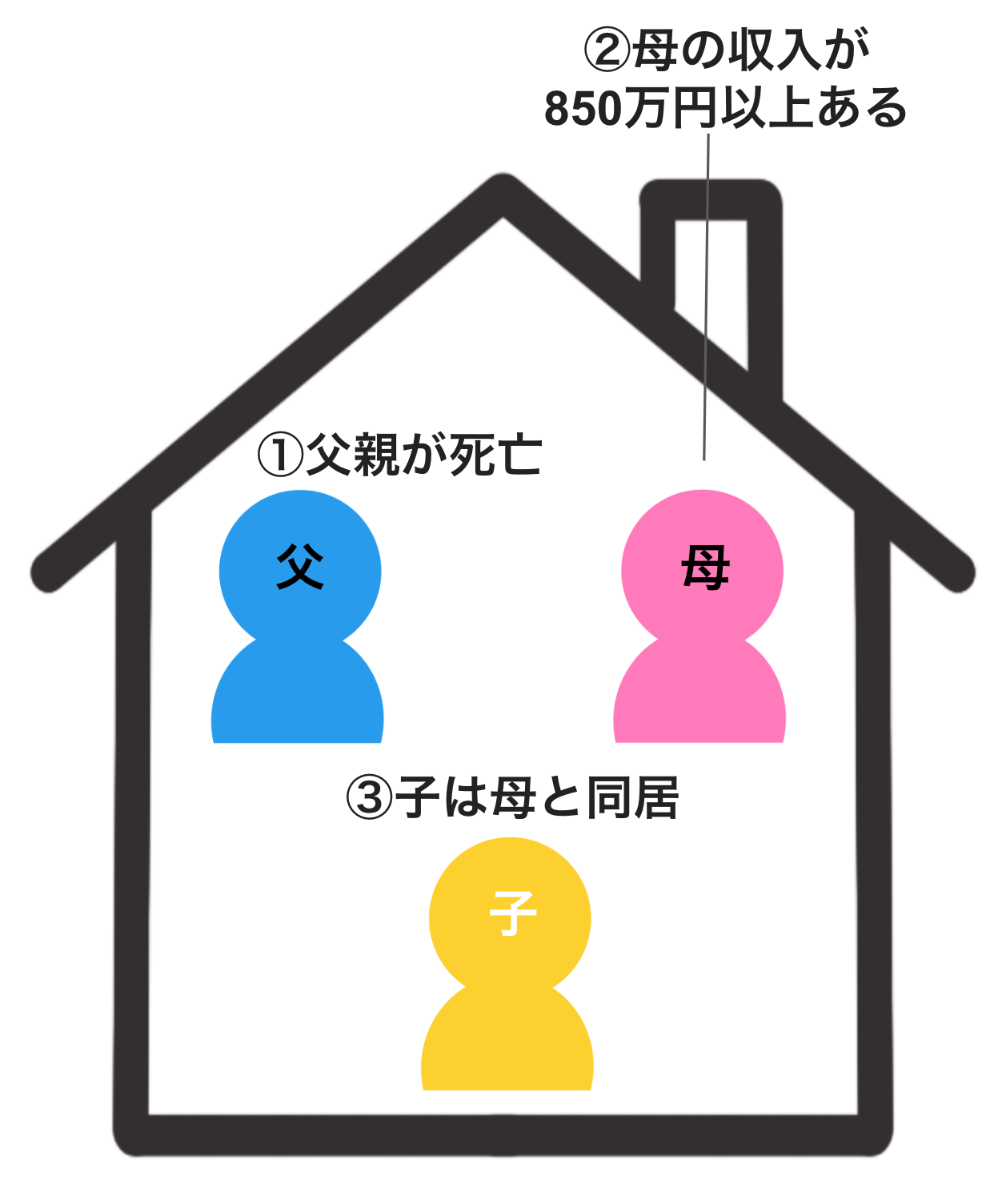

■配偶者の収入が850万円以上の場合

現行制度では「父親が死亡→母の収入が850万円以上ある→子は母と同居」の場合、収入要件を満たさない母と生計を共にするため、子の遺族基礎年金は支給停止されますが、改正後は見直される予定です。

※3:厚生労働省|遺族年金制度等の見直しについて

※4:厚生労働省|遺族年金制度等の見直しについて②

遺族厚生年金改正のポイントとは?

次に、遺族厚生年金の改正のポイントを確認してみましょう。主な改正ポイントは以下の5点です。

改正のポイント

- 受給期間が無期限から5年間へ短縮

- 有期給付加算の新設

- 死亡時分割の新設

- 850万円の年収要件の廃止

- 中高齢寡婦加算の廃止

詳細を確認してみましょう。

受給期間が無期限から5年間へ短縮

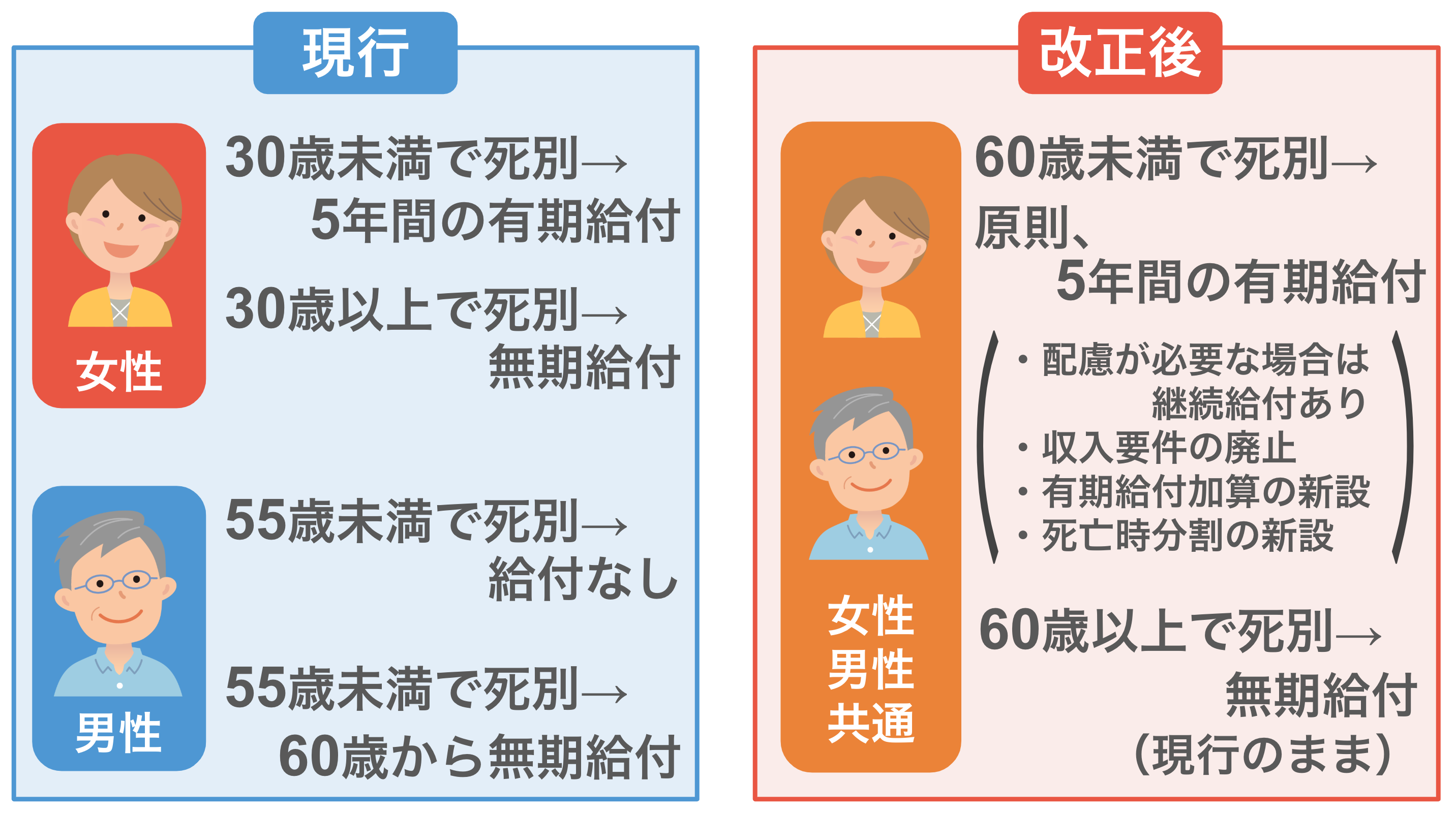

1つ目は、受給期間が無期限から5年間へ短縮されることです。

現行の制度では、「子いる妻」や「子のない30歳以上の妻」の受給期間は無期限ですが、改正後は5年間の有期給付に段階的に変更されます。

また、現行の制度では、「子のない55歳未満の夫」には受給資格がありませんが、改正後は5年間の有期給付に変更されます。

配慮が必要な人には5年目以降も継続給付されることもある

受給期間が無期限から5年間に短縮されることで、生活が困窮する可能性も考えられます。そのような配慮が必要な人には、5年間の有期給付の後も給付が継続されることもあります。

配慮が必要な人

- 障害状態にある障害年金受給者

- 前年の所得に基づいて支給額の調整が必要な人

継続給付の対象になる人の収入の目安は、月額約10万円・年間122万円程度です。収入が増えるほど年金額が減少する仕組みになっており、月額収入が20〜30万円を超えると継続給付は全額支給停止されます。

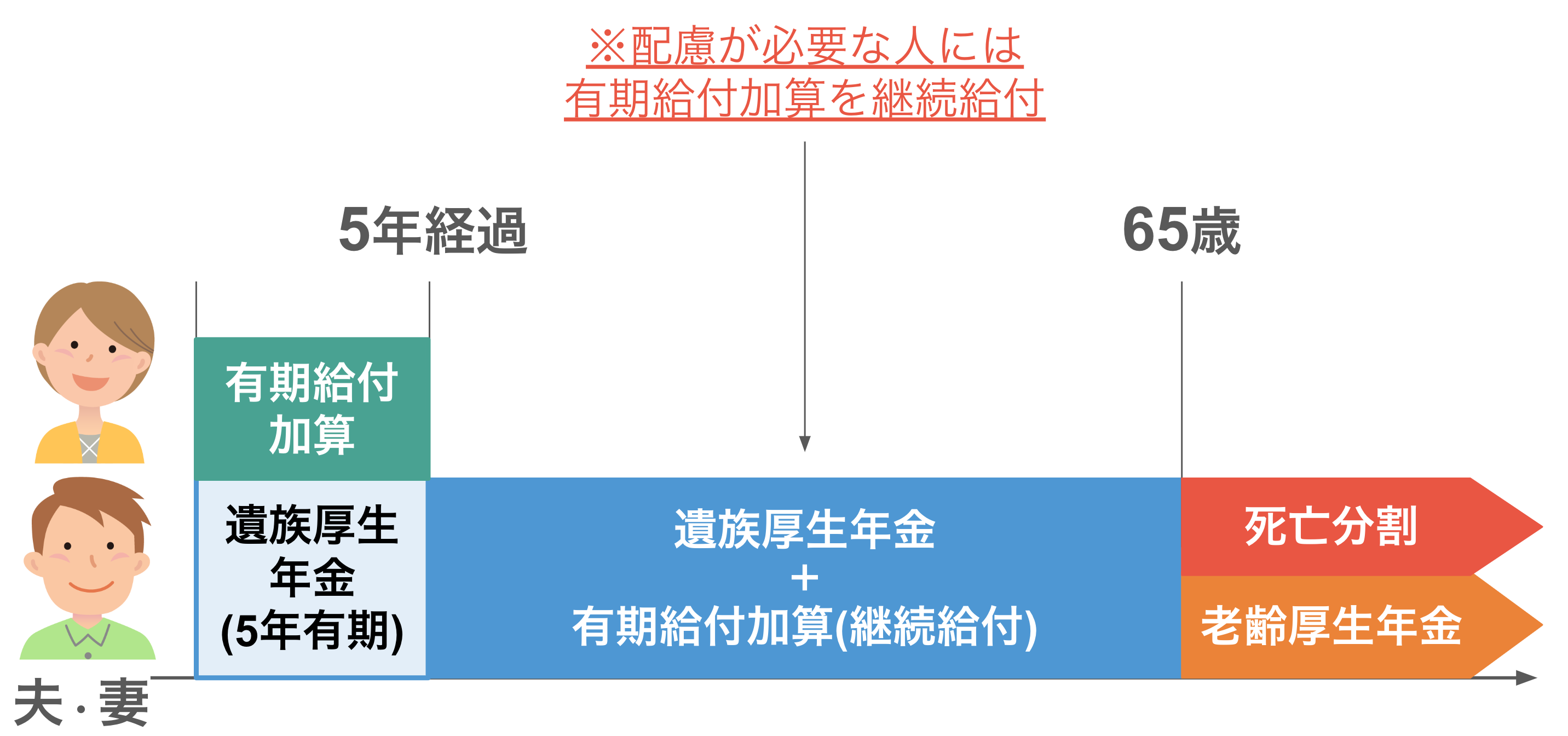

有期給付加算の新設

2つ目は、有期給付加算の新設です。

5年間の有期給付に変更すると受給総額が減少するため、「有期給付加算」が新設される予定になっています。

現行の遺族厚生年金の金額は、死亡した配偶者の老齢厚生年金の報酬比例部分の4/3ですが、改正後の5年間の有期給付期間で受け取れる金額は、現在の遺族厚生年金の額の約1.3倍となる予定です。

死亡時分割の新設

3つ目は、死亡時分割の新設です。

死亡時分割とは、死亡した被保険者の厚生年金の加入期間を分割して、配偶者の老齢厚生年金の加入期間に上乗せする制度です。

老齢厚生年金は、厚生年金の加入期間により年金受給額が異なります。加入期間が長いほど年金受給額も増えるため、死亡時分割により配偶者の加入期間が増えれば、配偶者が受け取れる年金受給額も増えることになるのです。

なお、上乗せの対象期間は、結婚してから被保険者の死亡時までの期間になります。

■改正後のイメージ(20〜50代の18歳未満の子のいない配偶者の場合)

850万円の年収要件の廃止

4つ目は、850万円の年収要件の廃止です。

現行の制度では、遺族年金を受給できるのは年収が850万円未満、もしくは所得が655.5万円未満という要件があります。しかし、改正後には年収要件が廃止される予定のため「収入があるため遺族年金を受け取れない」というケースがなくなります。

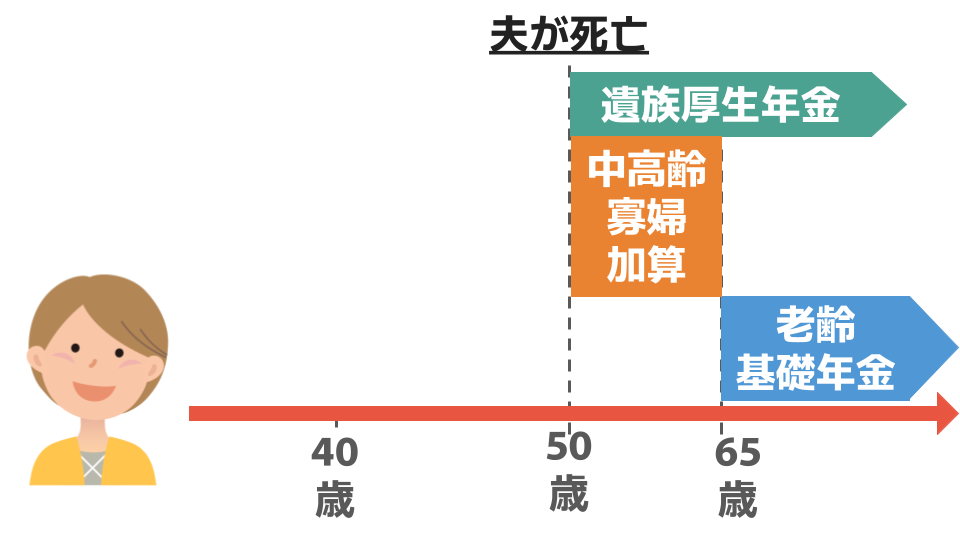

中高齢寡婦加算の廃止

5つ目は、中高齢寡婦加算の廃止です。

中高齢寡婦加算とは、配偶者が死亡してから自身の老齢基礎年金を受給できるまで年金が無支給にならないように穴埋めするような支給のこと。遺族厚生年金に加算される制度の1つです。

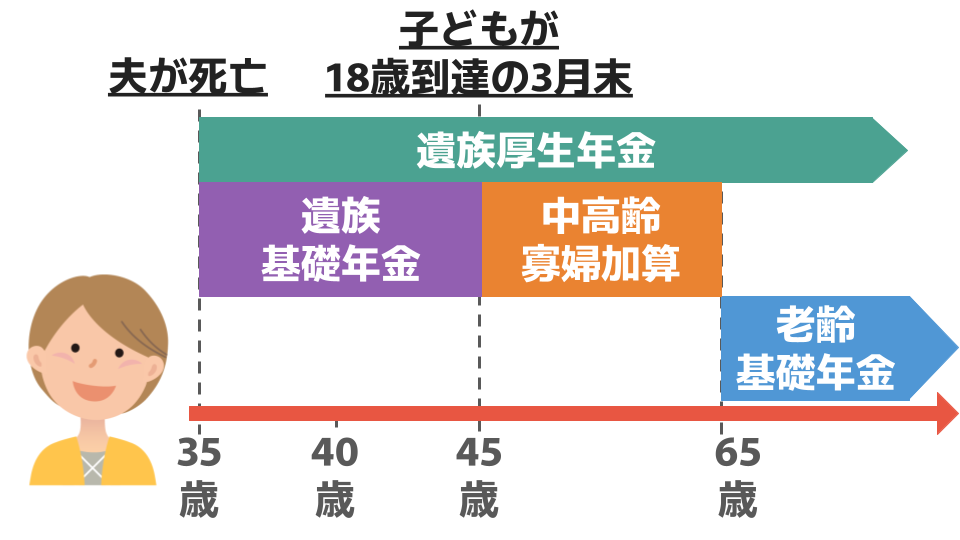

■中高齢寡婦加算が支給されるケースの例①

■中高齢寡婦加算が支給されるケースの例②

上記のように、遺族基礎年金の支給停止から老齢基礎年金が支給されるまでの期間に支給されます。金額は、年間で612,000円です。(2024年現在)

現行ではこの中高齢寡婦加算制度がありますが、改正後は男女間の格差を無くすため段階的に廃止される予定になっています。

見直し制度の対象者

改正後の制度の対象になるのは、以下に該当する人です。

改正後の制度の対象者

- 女性:18歳到達年の3月末までの子がいない、かつ、2028年度末時点で40歳未満

- 男性:18歳到達年の3月末までの子がいない、かつ、60歳未満

また、現在遺族年金を受給している人も改正後の制度の対象にはなりません。

子どもがいる場合の改正後のポイント

18歳到達年の3月末までの子がいる場合は、子が18歳到達年の3月末までは現行制度の内容が適用されるため、制度改正の影響はありません。

ただし、子が18歳到達年の3月末を迎えた後は、原則「5年間の有期給付+有期給付加算」となります。配慮が必要な場合は、継続給付の対象となります。

また、遺族基礎年金を子のある配偶者や子が受給する場合、現行では「子の加算」がありますが、改正後は子の加算額が増加される予定です。

■現行と改正後の子の加算額(2025年度の金額)

現行 | 改正後 | |

|---|---|---|

1人目 | 239,300円 | 各281,700円 |

2人目 | 239,300円 | |

3人目以降 | 各79,800円 |

なお、子の加算額の増加は、現在遺族年金を受給している人も対象になります。

※3:厚生労働省|遺族年金制度等の見直しについて

※4:厚生労働省|遺族年金制度等の見直しについて②

※5:厚生労働省|遺族厚生年金の見直しについて

遺族年金の見直し・廃止に関するQ&A

最後に、遺族年金の見直し・廃止に関するQ&Aをご紹介します。

遺族年金を今もらっている人はどうなる?

遺族年金をすでに受給している人は、現行制度の内容が維持されるため、改正による影響はありません。

現行の内容が適用されるのはどんな人?

改正後でも現行の内容が適用されるのは以下に該当する人です。

改正後でも現行制度が適用される人

- 60歳以上で死別した人

- 現在、遺族年金を受給している人

- 2028年度に40歳以上になる女性

- 20代〜50代の18歳未満の子のいる配偶者(子どもを養育している期間のみ)

60歳以上の人の配偶者や、すでに遺族年金を受給している人は、改正後も現行制度の内容が適用されます。

なお、20代〜50代の18歳未満の子のいる配偶者は、子を養育する期間は現行の制度内容が適用され、養育期間終了後から5年間の有期給付になります。

改正後の内容が適用されるのはいつから?

改正後の内容が適用されるのは、男性は2028年4月から実施、女性は2028年4月から20年かけて段階的に実施される予定です。

まとめ・遺族年金は廃止されないが制度内容の見直しが予定されている

近年SNSなどを中心に「遺族年金が廃止される」との話題があがっていますが、現在のところ、遺族年金が廃止になるという発表はありません。ただし、遺族年金制度の見直しが検討されています。

2024年7月に厚生労働省より遺族年金制度の一部見直し案が発表され、2025年から改正が始まる予定とされています。

改正の主な目的は、男女間の格差の解消。現行制度では、子のない55歳未満の夫には遺族年金の受給資格はありませんが、改正後は受給資格が発生します。

ただし、受給期間が無期限から5年間の有期給付に変更されるなど、一部の人にとっては大きな影響が予想される変更もあります。

遺族年金は大黒柱を失った家族を支える重要な制度です。この機会に、遺族年金の詳細を把握してみてはいかがでしょうか?

2025年の年金支給日はいつ?受給者が死亡した場合の対応も!

参考資料

日本年金機構|遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)

日本年金機構|遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)

厚生労働省|遺族年金制度等の見直しについて

厚生労働省|遺族年金制度等の見直しについて②

厚生労働省|遺族厚生年金の見直しについて

この記事の監修者

岡地 綾子 【ファイナンシャル・プランナー】

2級ファイナンシャル・プランニング技能士。 年金制度や税金制度など、誰もが抱える身近な問題の相談業務を行う。 得意分野は、生命保険・老後の生活設計・教育資金の準備・家計の見直し・相続など。