住居確保給付金とは?家賃補助や転居費用補助の条件を解説!

住居確保給付金とは? 家賃補助や転居費用補助の条件も!

離職や休職などにより収入が減少すると、生活に対するさまざまな不安を感じる人は多いでしょう。特に、現在の家に住み続けるための家賃を支払えるのか、不安を抱く人は多いのではないでしょうか? そんな不安を少しでも解消するための制度が「住居確保給付金」。住居確保給付金とは、住居を喪失した人や喪失する恐れのある人に対して支給される給付金です。 この記事では、家賃補助や転居費用補助が受けられる住居確保給付金の支給額や対象者の条件、必要書類や申請方法を解説します。

- 目次

- 住居確保給付金とは?

- 住居確保給付金とは住居を喪失した人や喪失する恐れのある人に対して支給される給付金

- 種類は家賃補助と転居費用補助の2種類

- 給付は賃貸物件の貸主や不動産仲介業者へ直接行われる

- 住居確保給付金の対象者の条件とは?

- 家賃補助の対象者

- 転居費用補助の対象者

- 住居確保給付金の収入要件と資産要件

- 家賃補助の収入要件は直近の世帯収入が「基準額+家賃上限額」以下であること

- 資産要件は世帯の資産の合計額が「基準額×6」以下(上限100万円)

- 転居費用補助の収入要件は【家賃補助の収入要件+転居による家計改善が認められること】

- 住居確保給付金の支給額とは?

- 家賃補助の支給額

- 転居費用補助の支給額

- 住居確保給付金再支給の条件とは?

- 住居確保給付金を申請する際の必要書類

- 住居確保給付金の家賃補助申請はどこでできる?申請の流れ

- ①生活困窮者自立相談支援機関へ申請に必要な書類を提出する

- ②入居予定物件の確保|貸主へ書類の依頼を行う

- ③ハローワークで求職の申し込みを行う

- ④不動産業者とハローワークに記載してもらった書類を生活困窮者自立相談支援機関に提出する

- ⑤生活困窮者自立相談支援機関による審査の開始

- ⑥不動産業者と賃貸借契約を締結する

- ⑦入居後7日以内に必要書類を生活困窮者自立相談支援機関に提出する

- ⑧支給が決定され「住居確保給付金支給決定通知書」が届く

- ⑨住居確保給付金の支給開始

- 住居確保給付金に関するQ&A

- 住居確保給付金は持ち家のローン返済にも利用できる?

- 自己都合退職をした場合でも住居確保給付金はもらえる?

- 住居確保給付金と失業保険は同時に受給できる?

- 住居確保給付金と職業訓練給付金は同時に受給できる?

- まとめ・住居確保給付金とは住居を喪失した人や恐れのある人に対して支給される給付金

住居確保給付金とは?

まずは、住居確保給付金について概要を確認していきましょう。

住居確保給付金とは住居を喪失した人や喪失する恐れのある人に対して支給される給付金

住居確保給付金とは、住居を喪失した人や喪失する恐れのある人に対して支給される給付金のことです。

離職や休職による収入減少や生活困窮者に対して、家賃や引っ越しにかかる費用の一部が支給されます。

種類は家賃補助と転居費用補助の2種類

住居確保給付金には、家賃補助と転居費用補助の2種類の給付があります。

住居確保給付金の種類

- 家賃補助:家賃の支払いが困難な人に原則3ヶ月分の家賃が支給される

- 転居費用補助:現在の家賃より安い家賃の物件に引っ越す必要のある人に支給される

それぞれの対象者や支給条件は後ほど詳しく解説します。

給付は賃貸物件の貸主や不動産仲介業者へ直接行われる

住居確保給付金は、家賃の支払いや引っ越し費用のために支給される給付金です。

そのため、給付金は賃貸借契約の貸主や不動産仲介業者などに直接支払われる仕組みになっており、申請者に支払われる訳ではありません。

※1:厚生労働省|住居確保給付金のご案内

※2:厚生労働省|住居確保給付金

住居確保給付金の対象者の条件とは?

では、どのような人が住居確保給付金の対象者になるのでしょうか?

家賃補助の対象者

家賃補助の対象者の前提条件は、経済的な理由により住居を失った、もしくは、失いそうな状況にあることです。

そのうえで、以下すべてに該当する人が対象者になります。

家賃補助の対象者の条件

- ①以下のいずれかに該当する

- ・離職してから2年以内である・事業を廃止してから2年以内である

- ・自己都合や自己責任ではない理由により休業に追い込まれた・収入が減少した

- ②離職や事業の廃止の段階で、申請者が主たる生計維持者である

- ③ハローワークに求職の申し込みをしており一定の求職活動を行っている

3つめの「ハローワークに求職の申し込みをしており一定の求職活動を行っている」と認められるためには、以下のすべての活動が必要になります。

一定の求職活動

- ハローワーク窓口で求職の申し込みを行う

- 雇用期間の定めがない、もしくは、4ヶ月以上の雇用期間が定められている職に就くことを目指す

- 自立相談支援機関との面談を月に4回以上行う

- ハローワークでの職業相談を月に2回以上行う

- 企業への応募や面接を週に1回以上行う

なお、事業を廃止した自営業者の場合は、経営改善の意欲があると認められることが必要になり、認められるためには以下すべての活動が必要になります。

経営改善の意欲があると認められる活動

- 自立相談支援機関との面談を月に4回以上行う

- 経営相談先への面談などを月に1回以上行う

- 経営相談先の助言をもとに「自立に向けた活動計画」を立てて、計画に沿った取り組みを月に1回以上行う

転居費用補助の対象者

転居費用補助の対象者の条件は、経済的な理由により住居を失った、もしくは失いそうな状況にあるため、今より家賃の安い物件に引っ越す必要のある人です。

例

病気の治療のため働けず、収入が激減した

配偶者が死亡したため、世帯収入が激減した

なお、「転居することにより通勤や医療機関への通院が近くなるため、交通費が安くなる」など、家計が改善する見込みのある場合は、現在より多少家賃が高くなっても転居費用補助の対象になるケースもあります。

自己都合退職の失業保険はいつからもらえる?すぐもらう方法も!

失業保険のもらい方を徹底解説!自己都合と会社都合の違いや期間も

定年退職後でも失業保険はもらえる!金額・待機期間・もらい方を解説

住居確保給付金の収入要件と資産要件

対象者を確認したら、次に、収入要件と資産要件を確認してみましょう。

家賃補助の収入要件・資産要件は、以下の条件をすべて満たす人です。

家賃補助の収入要件・資産要件

- 直近の世帯収入が「基準額+家賃上限額」以下

- 世帯の資産の合計額が「基準額×6」以下(上限100万円)

基準額とは:住民税の均等割が非課税となる収入額の12分の1の金額

家賃額とは:共益費や駐車場代などを含まない家賃の金額のこと

会社員の収入額とは:社会保険料などが控除される前の額面上の金額(交通費は含まれない)

自営業者の収入額とは:収入から経費を差し引いた後の金額

詳細を確認していきましょう。

家賃補助の収入要件は直近の世帯収入が「基準額+家賃上限額」以下であること

家賃上限額は地域によって異なります。わかりやすいように、東京都と大阪府の例を見てみましょう。

■家賃補助の収入要件

世帯人数 | 基準額 | 家賃上限額 | 合計 | |

|---|---|---|---|---|

1人 | 84,000円 | 東京都 | 53,700円 | 137,700円 |

大阪府 | 40,000円 | 124,000円 | ||

2人 | 130,000円 | 東京都 | 64,000円 | 194,000円 |

大阪府 | 48,000円 | 178,000円 | ||

3人 | 172,000円 | 東京都 | 69,800円 | 241,800円 |

大阪府 | 52,000円 | 224,000円 | ||

4人 | 214,000円 | 東京都 | 69,800円 | 283,800円 |

大阪府 | 52,000円 | 266,000円 | ||

5人 | 255,000円 | 東京都 | 69,800円 | 324,800円 |

大阪府 | 52,000円 | 307,000円 | ||

6人 | 297,000円 | 東京都 | 75,000円 | 372,000円 |

大阪府 | 56,000円 | 353,000円 | ||

7人 | 334,000円 | 東京都 | 83,800円 | 417,800円 |

大阪府 | 62,000円 | 396,000円 | ||

直近の世帯収入が上記の表の合計金額以内の場合に、収入要件を満たすことになります。

なお、以下のものは世帯収入や資産には含まれません。

世帯収入や資産に含まれないもの

- 児童手当

- 退職金

- 借入金 など

一方、以下のものは世帯収入や資産に含まれるため注意しましょう。

世帯収入や資産に含まれるもの

- 雇用保険の基本手当

- 傷病手当金

- 公的年金

- 年金生活者支援給付金 など

資産要件は世帯の資産の合計額が「基準額×6」以下(上限100万円)

資産要件も具体的な数字で確認しておきましょう。なお、資産要件は家賃補助も転居費用補助も同じになります。

世帯人数 | 資産合計金額 |

|---|---|

1人 | 504,000円 |

2人 | 780,000円 |

3人以上 | 1,000,000円 |

直近の資産の合計金額が上記の表の資産合計金額以内の場合に、資産要件を満たすことになります。

なお、資産要件には上限があるため、世帯人数が3人以上の場合はすべて100万円です。

資産には以下のものが含まれます。

資産に含まれるもの

- 現金

- 預貯金

- 債権

- 株式

- 投資信託 など

生命保険などは資産に含まれないため、注意しましょう。

転居費用補助の収入要件は【家賃補助の収入要件+転居による家計改善が認められること】

転居費用補助の収入要件は、家賃補助の収入要件を満たしたうえで、転居によって家計が改善することが認められることです。

具体的には、以下の条件をすべて満たす人が該当します。

転居によって家計改善することが認められる条件

- ①生活困窮者家計改善支援事業もしくは生活困窮者自立相談支援事業で家計相談を行う

- ②家計の改善のために、以下のいずれかの理由による転居が必要であると認められた

- ・転居することで家賃額が減少し、家計全体の支出額の削減が見込まれる

- ・家賃は増加するが、転居によりその他の支出が減少し、家計全体の支出額の削減が見込まれる

- ③転居費用の捻出が困難と認められた

住居確保給付金の支給額とは?

住居確保給付金の支給額は、住んでいる地域や世帯人数により異なります。

また、家賃補助の給付期間は原則3ヶ月です。しかし一定の条件を満たす場合は、3ヶ月間を限度に2回まで支給期間が延長され、最大まで延長された場合は9ヶ月分の家賃が支給されることになります。

住居確保給付金再支給に関しては、後ほど詳しく解説します。

家賃補助の支給額

まずは、家賃補助の支給額を確認していきましょう。

なお、「家賃」には、敷金・礼金・前家賃・共益費・駐車場代などは含まれません。また、店舗は対象外になりますが、店舗兼自宅の場合は、自宅部分のみの賃料が支給の対象になります。

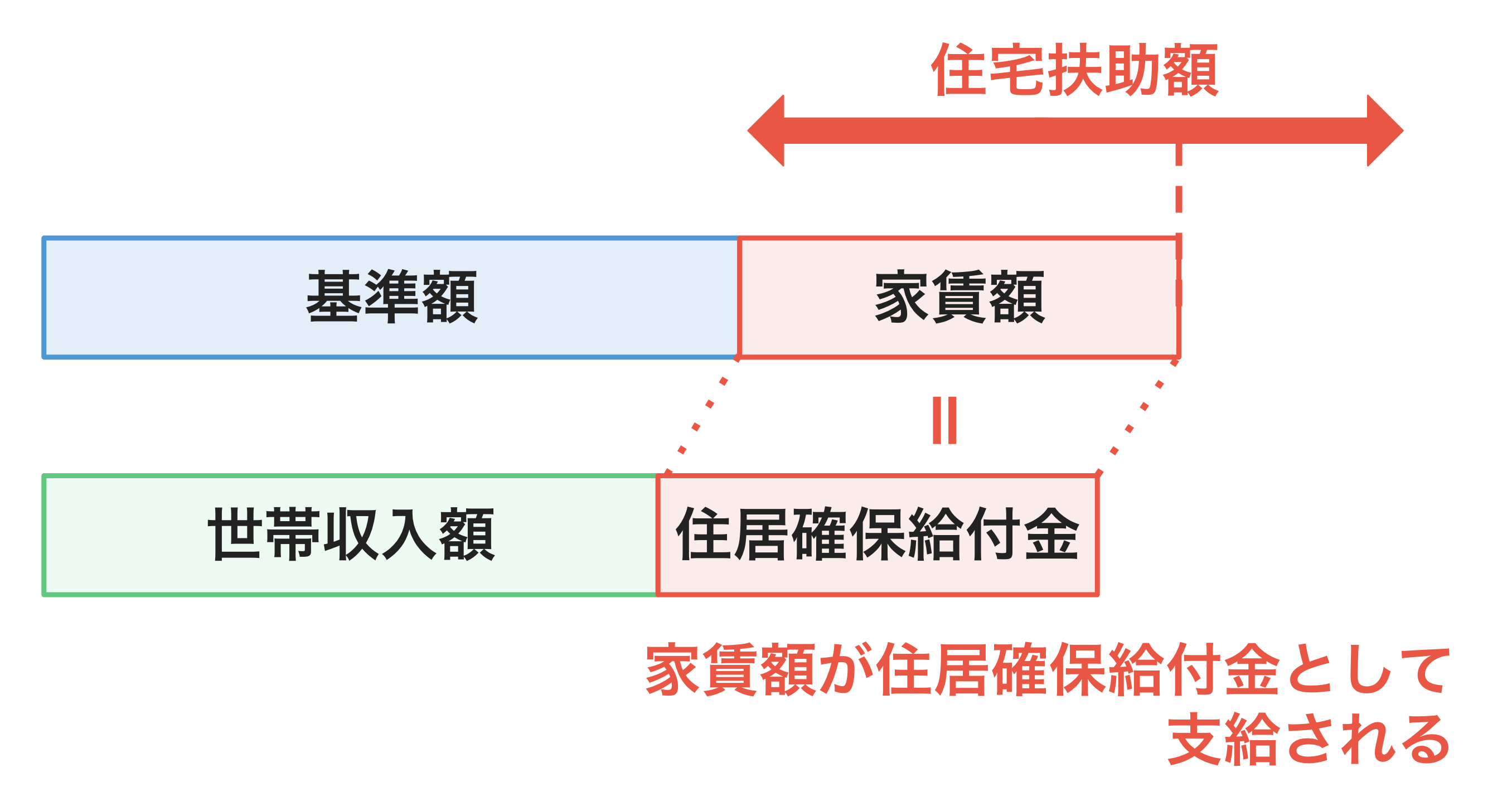

世帯収入金額が基準額以下の場合

世帯収入金額が基準額以下の場合は、家賃額が支給されます。ただし、世帯人数や地域ごとに異なる住宅扶助額が上限になります。

■家賃額が住宅扶助額より少ない場合

■家賃額が住宅扶助額より多い場合

住宅扶助額は各都道府県の中でも1〜3級地で分類されており、それぞれ異なる金額になります。

■主な都道府県の住宅扶助額

都道府県名 | 世帯人数別の | ||

|---|---|---|---|

1人 | 2人 | 3〜5人 | |

東京都 | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 |

神奈川県 | 41,000円 | 49,000円 | 53,000円 |

大阪府 | 39,000円 | 47,000円 | 51,000円 |

愛知県 | 37,000円 | 44,000円 | 48,100円 |

埼玉県 | 477,00円 | 57,000円 | 62,000円 |

千葉県 | 46,000円 | 55,000円 | 59,800円 |

兵庫県 | 40,000円 | 48,000円 | 52,000円 |

広島県 | 35,000円 | 42,000円 | 46,000円 |

福岡県 | 32,000円 | 38,000円 | 41,100円 |

北海道 | 29,000円 | 35,000円 | 37,000円 |

沖縄県 | 32,000円 | 38,000円 | 41,000円 |

一例として、上記に人口の多い都道府県の1級地の住宅扶助額を記載しておりますので、参考にしてください。

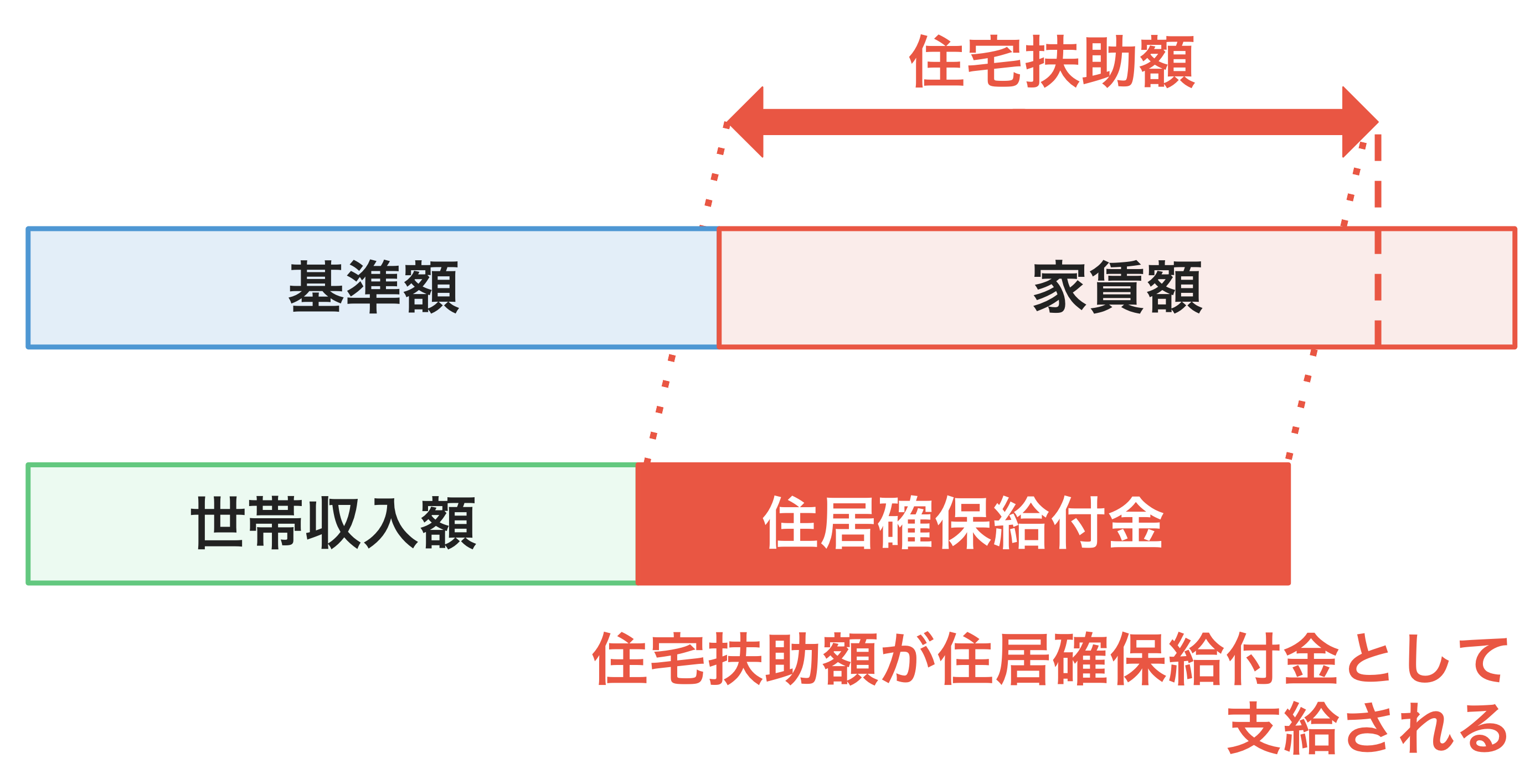

世帯収入金額が基準額超の場合

世帯収入金額が基準額を超える場合は、「基準額+家賃額−世帯収入額」が支給されます。ただし、世帯人数や地域ごとに異なる住宅扶助額が上限になります。

例で確認してみましょう。

前提条件

・単身世帯

・基準額:84,000円

・家賃額:50,000円

・世帯収入額:100,000円

上記のケースの場合、「84,000円+50,000円−100,000円」=34,000円となり、34,000円が住居確保給付金として支給されます。

転居費用補助の支給額

転居費用補助の支給額は、実際に転居にかかった費用のうち以下に該当するものになります。

ただし「住宅扶助額×3」が上限額になります。

例(東京都の場合)

- 1人世帯:161,100円

- 2人世帯:192,000円

- 3人世帯:209,400円

転居費用補助の経費に含まれるもの

- 家財の運搬費用

- 礼金

- 仲介手数料

- 住宅保険料

- 家賃債務保証料

- 転居前の物件に関する現状回復費用

- 鍵の交換費用など

敷金や前家賃、エアコンなどの家財は対象にならないため、注意してください。

住居確保給付金再支給の条件とは?

住居確保給付金の家賃補助の給付期間は原則3ヶ月です。しかし、前提条件を満たした人が、以下のいずれかの条件を満たす場合は、3ヶ月間を限度に2回まで支給期間が延長されます。

住居確保給付金再支給の条件

- 前回の支給から1年以上経過している

- 受給後に収入が回復している

- 家賃補助の再支給の条件

- 受給終了後に会社都合により解雇された

- 受給終了後に廃業した

- 受給終了後に自己都合や自己責任ではない理由により収入が減少した

再支給が行われた場合は、初回の支給を合計すると最大9ヶ月分の家賃が支給されることになります。

同様に、転居費用補助も一定の条件を満たすと再支給が行われる仕組みです。前提条件は基本的に家賃補助と同じですが、再支給の条件に「受給後に、受給者と同一の世帯の人が死亡した」ことが追加されます。

住居確保給付金を申請する際の必要書類

住居確保給付金を申請する際には、以下の書類の提出が必要になります。

■必要書類

書類 | 例 |

|---|---|

住居確保給付金 |

|

住居確保給付金 |

|

入居予定住宅に関する |

|

世帯全員の収入を |

|

世帯全員の預貯金額を |

|

離職・廃業・就労日数の |

|

住んでいる物件の | 住宅を喪失するおそれの |

顔写真付きの本人確認書類がない場合は、2つ以上の本人確認書類が必要になります。

住居確保給付金の家賃補助申請はどこでできる?申請の流れ

住居確保給付金の家賃補助申請の流れを確認しておきましょう。

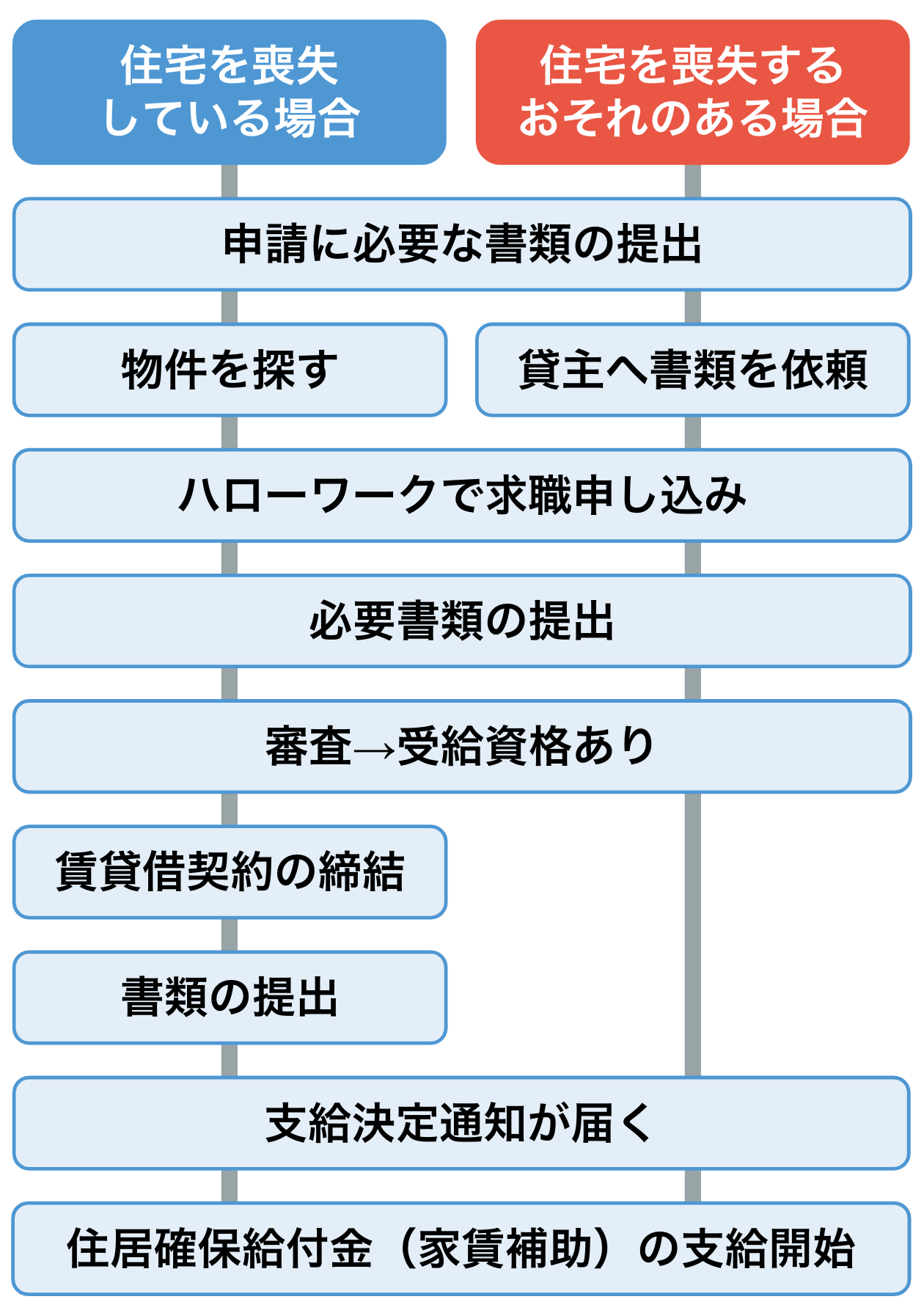

①生活困窮者自立相談支援機関へ申請に必要な書類を提出する

まずは、生活困窮者自立相談支援機関へ申請に必要な書類を提出します。

生活困窮者自立相談支援機関とは、住宅や仕事などの生活全般の相談窓口です。自治体や自治体から委託されたNPO法人などが運営しており、全国に設置されています。役所の福祉課などで運営しているケースも多いです。

必要書類を提出すると、生活困窮者自立相談支援機関から申請に必要な以下の書類が渡されます。

申請後に渡される書類

- 住居確保給付金支給申請書(家賃補助)の写し

- 入居予定住宅に関する状況通知書(家賃補助)

- 求職申込み・雇用施策利用状況確認票

上記の書類は、不動産業者に記入してもらったりハローワークに記入してもらったりする必要があるため、無くさないように気をつけましょう。

②入居予定物件の確保|貸主へ書類の依頼を行う

住宅を喪失している場合は、次に、入居予定物件の確保を行います。

物件を探す際は、不動産業者に「住居確保給付金支給申請書(家賃補助)の写し」を提示し、住居確保給付金の支給額以内で借りられる物件を確保しましょう。

物件を見つけたら、不動産業者に「入居予定住宅に関する状況通知書(家賃補助)」に必要事項を記入してもらいます。

住宅を喪失するおそれのある場合は、賃貸借契約をしている不動産業者や貸主に「住居確保給付金支給申請書(家賃補助)の写し」を提示し、「入居予定住宅に関する状況通知書(家賃補助)」に必要事項を記入してもらいます。

③ハローワークで求職の申し込みを行う

次に、ハローワークに出向き、求職の申し込みを行います。

その際、他の雇用保険による給付や貸付の有無を確認をしてもらい、「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」に必要事項を記入してもらいます。

④不動産業者とハローワークに記載してもらった書類を生活困窮者自立相談支援機関に提出する

不動産業者とハローワークに必要事項を記入してもらったら、以下の書類を生活困窮者自立相談支援機関に提出します。

提出書類

- ハローワークに記入してもらった「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」

- 不動産業者に記入してもらった「入居予定住宅に関する状況通知書(家賃補助)」

⑤生活困窮者自立相談支援機関による審査の開始

必要書類を提出すると、生活困窮者自立相談支援機関による審査が行われます。

住宅を喪失している場合で、審査の結果「受給資格がある」と判断された場合は「住居確保給付金支給対象者証明書(家賃補助)」と「住居確保報告書」が渡されます。物件に入居したら「住居確保報告書」を提出しましょう。

住宅を損失するおそれのある場合で、審査の結果「受給資格がある」と判断された場合は、手順⑧を確認してください。

審査の結果「受給資格がない」と判断された場合は、郵送された「住居確保給付金不支給通知書」を不動産業者に提示し、賃貸借契約ができない旨を伝えます。

⑥不動産業者と賃貸借契約を締結する

物件を確保してもらっていた不動産業者に「住居確保給付金支給対象者証明書(家賃補助)」を提示し、賃貸借契約を締結します。

⑦入居後7日以内に必要書類を生活困窮者自立相談支援機関に提出する

入居したら、7日以内に以下の書類を生活困窮者自立相談支援機関に提出します。

提出書類

- 住居確保報告書

- 賃貸借契約書の写し

- 新住所の住民票の写し

上記の書類を提出しないと住居確保給付金は支給されないため、注意しましょう。

⑧支給が決定され「住居確保給付金支給決定通知書」が届く

住居確保給付金の支給が正式に決定されると、申請者に以下の書類が届きます。

届く書類

- 住居確保給付金支給決定通知書(家賃補助):受給中は保管しておく

- 職業相談確認票:給付金受給中に求職活動するときに必要

- 常用就職活動状況報告書:給付金受給中に求職活動するときに必要

- 常用就職届:就職したら提出する書類

⑨住居確保給付金の支給開始

住宅を喪失した場合は、入居に関しての初期費用を支払った月の賃料の翌月分から給付金の支給が開始されます。

住宅を喪失するおそれのある場合は、申請日の月に支払う家賃分から給付金の支給が開始されます。

住居確保給付金に関するQ&A

最後に、住居確保給付金に関するQ&Aをご紹介します。

住居確保給付金は持ち家のローン返済にも利用できる?

いいえ。

住居確保給付金は賃貸物件に住んでいる人が対象のため、持ち家のローンには利用できません。

自己都合退職をした場合でも住居確保給付金はもらえる?

はい。

条件を満たしていれば、自己都合退職をした場合でも住居確保給付金は受給可能です。

住居確保給付金と失業保険は同時に受給できる?

はい。

住居確保給付金と失業保険のそれぞれの支給要件を満たしていれば、同時に受給できます。

ただし、住居確保給付金の要件の世帯収入には失業保険の金額も含まれるため、注意しましょう。

住居確保給付金と職業訓練給付金は同時に受給できる?

はい。

条件を満たしていれば、住居確保給付金と職業訓練給付金は同時に受給可能です。

まとめ・住居確保給付金とは住居を喪失した人や恐れのある人に対して支給される給付金

住居確保給付金とは、住居を喪失した人や恐れのある人に対して支給される給付金のこと。家賃補助と転居費用補助の2種類の給付があり、離職や休職による収入減少や生活困窮者に対して、家賃や引っ越しにかかる費用の一部が支給されます。

住まいは生活の基本です。住居が安定していないと、仕事がうまくまわらずさらに収入が減少してしまうことも考えられます。

病気や怪我による収入減少は誰にでも起こり得ることです。万一のときのために、住居確保給付金制度があることを覚えておきましょう。

65歳以上の高齢者が受け取れる給付金や支援金をまとめて紹介!

在職中の人も利用できる教育訓練給付金とは?給付条件や申請方法を解説!

参考資料

この記事の監修者

岡地 綾子 【ファイナンシャル・プランナー】

2級ファイナンシャル・プランニング技能士。 年金制度や税金制度など、誰もが抱える身近な問題の相談業務を行う。 得意分野は、生命保険・老後の生活設計・教育資金の準備・家計の見直し・相続など。