公務員の平均年収はいくら?国家・地方公務員の職種別ランキングも!

【2024-2025年】 公務員の平均年収を徹底解説!

「公務員の年収はどれくらい?」「地域や職種で差があるの?」 「高くて安定」と思われている公務員の年収にそんな疑問をもつ人も多いでしょう。 国家公務員と地方公務員では平均年収に差があり、さらに職種別や地域別ランキングで比較すると意外な結果も見えてきます。 この記事では、国家公務員・地方公務員の平均年収や年代別・学歴別の違い、職種や都道府県ごとのランキングをご紹介します。 これから公務員を目指す方や、転職を考える社会人の方はぜひ参考にしてください。

- 目次

国家公務員の平均年収はいくら?

国家公務員の給与は、基本給にあたる「俸給」と各種手当を合算した金額で構成されています。給与水準は民間企業との均衡を図りながら人事院が随時見直しを行っており、安定した収入が保障されているのが特徴です。

早速、国家公務員の平均年収を確認してみましょう。なお、この記事では人事院の「国家公務員給与等実態調査の結果概要」を基に、「行政職(一)」の年収を参考にしています。

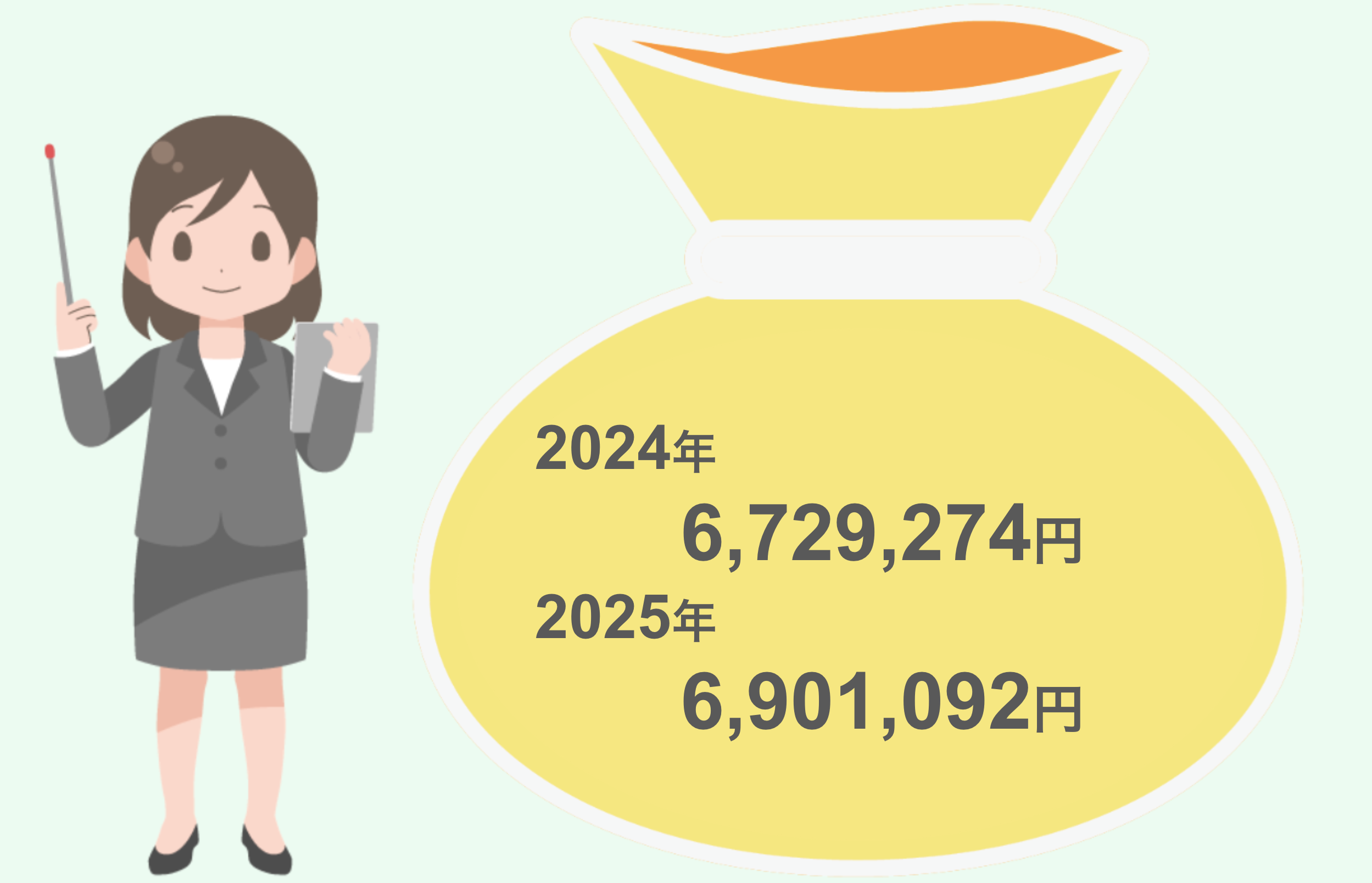

平均年収は2024年は約672.9万円・2025年は約690.1万円

2024年の国家公務員の平均年収は約672.9万円(6,729,274円)です。この金額は「 (平均給与月額×12ヶ月)+(平均給与月額×賞与支給月数)」で算出しています。

平均給与月額

- 2024年:405,378円

- 2025年:414,480円

賞与は2024年が4.6月分、2025年は4.65月分の予定となっているため、2025年の年収は約690.1万円(6,901,092円)になる見込みです。

内訳も確認していきましょう。

※1:人事院|令和7年国家公務員給与等実態調査の結果概要

※5:人事院|令和6年国家公務員給与等実態調査の結果概要

【平均俸給額】は2024年は約32.8万円・2025年は約33.2万円

民間企業の基本給に該当する「俸給」の平均額は以下の通りです。

平均俸給額

- 2024年:323,823円

- 2025年:332,237円

公務員の俸給は年齢や勤続年数に応じて上昇していく仕組みになっており、長期的に安定した収入が見込めます。

※1:人事院|令和7年国家公務員給与等実態調査の結果概要

※5:人事院|令和6年国家公務員給与等実態調査の結果概要

【各種手当の平均合計額】2024年は約8.1万円・2025年は約8.2万円

国家公務員の給与には、俸給に加えて各種手当が支給されます。各種手当の平均合計額は以下の通りです。

各種手当の平均合計額

- 2024年:81,555円

- 2025年:82,243円

■手当の内訳

項目 | 詳細 | 2024年 | 2025年 |

|---|---|---|---|

地域手当 | 主に民間賃金の | 44,134円 | 44,844円 |

俸給の | 管理職に就く人に | 12,627円 | 12,585円 |

扶養手当 | 扶養親族のある | 8,189円 | 7,896円 |

住居手当 | 借家等に居住す | 7,628円 | 7,928円 |

その他 | 8,977円 | 8,990円 | |

手当合計 | 81,555円 | 82,243円 | |

※1:人事院|令和7年国家公務員給与等実態調査の結果概要

※5:人事院|令和6年国家公務員給与等実態調査の結果概要

賞与(期末手当・勤勉手当)の平均支給月数は約4.6ヶ月

国家公務員の賞与は、夏と冬の2回に分けて支給されます。

賞与(期末手当・勤勉手当)の平均支給月数

- 夏季:2.225ヶ月分

- 冬季:2.375ヶ月分

- 合計:4.6ヶ月

民間企業のボーナスは法律上義務付けられていないため、企業の経営状況に左右されます。

一方、国家公務員は政治介入を排し、中立性や継続性を保つ仕組みが設けられているため、法律で期末手当・勤勉手当が定められています。

なお、2025年は4.65ヶ月分の予定と発表されています。

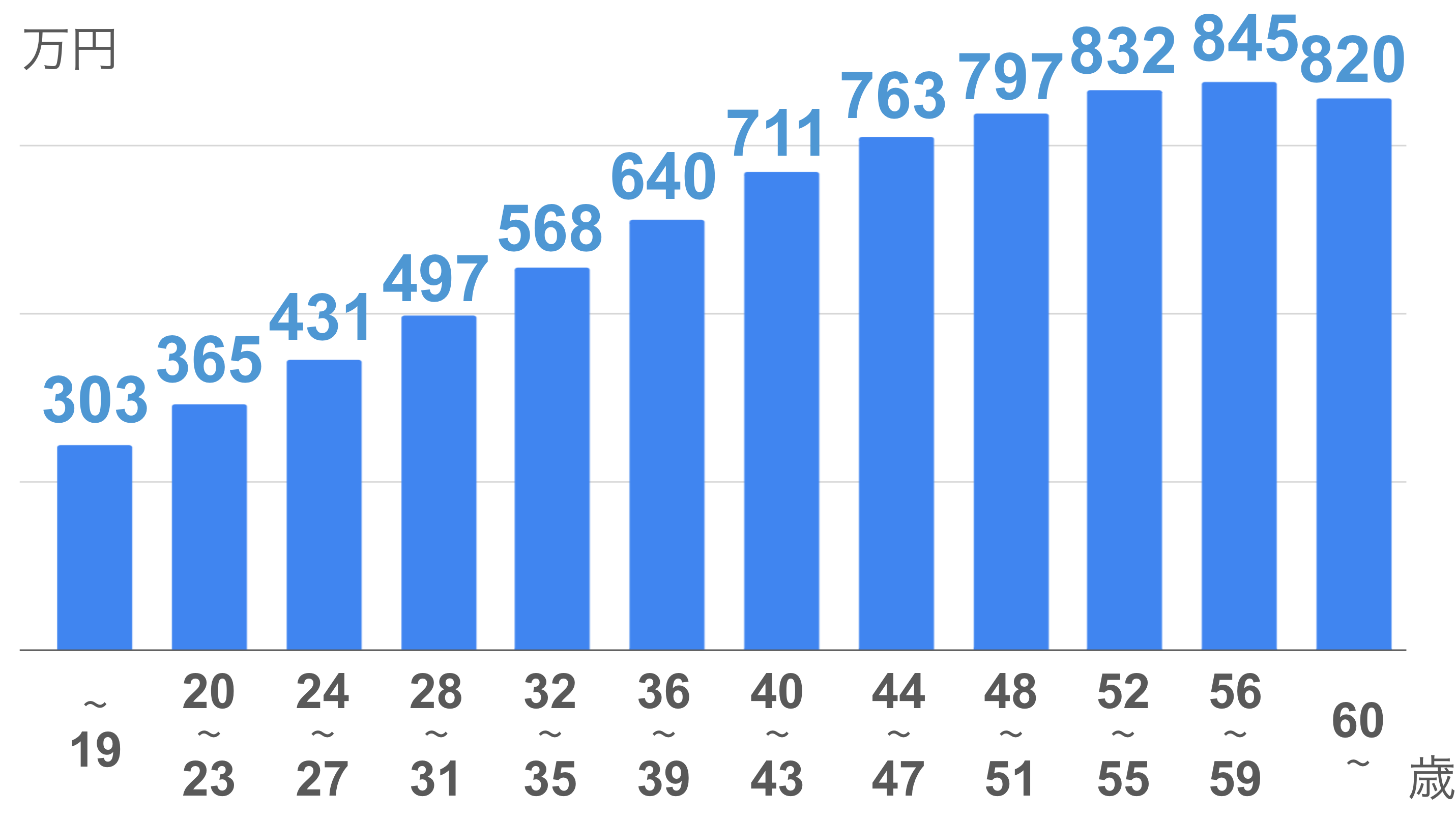

【20歳・30歳・40歳でどう変わる?】年代別の平均年収

国家公務員の年収は、勤続年数や年齢に応じて着実に上がっていく仕組みです。若いうちは年収が低めに感じるかもしれませんが、40代以降は大きく伸び、50代でピークを迎えるのが一般的です。

■年代別の平均年収

※5:人事院|令和6年国家公務員給与等実態調査の結果概要を基に作成

年齢 | 平均給与額 | 平均賞与額 | 平均年収 (円) |

|---|---|---|---|

20歳未満 | 183,055 | 842,053 | 3,038,713 |

20〜23 | 220,030 | 1,012,138 | 3,652,498 |

24〜27 | 260,110 | 1,196,506 | 4,317,826 |

28〜31 | 299,791 | 1,379,039 | 4,976,531 |

32〜35 | 342,480 | 1,575,408 | 5,685,168 |

36〜39 | 385,883 | 1,775,062 | 6,405,658 |

40〜43 | 428,318 | 1,970,263 | 7,110,079 |

44〜47 | 459,748 | 2,114,841 | 7,631,817 |

48〜51 | 480,405 | 2,209,863 | 7,974,723 |

52〜55 | 501,226 | 2,305,640 | 8,320,352 |

56〜59 | 509,083 | 2,341,782 | 8,450,778 |

60歳以上 | 494,078 | 2,272,759 | 8,201,695 |

20代は300〜500万円台で、民間企業と比べても大きな差はありませんが、30代では500〜600万円と、給与水準が安定してきます。

40代では昇進や役職手当の影響もあり700万円台に到達。50代で800万円を超え、ピークを迎えますが、年収1,000万円を超えることは少ないようです。

国家公務員の年収は勤続年数に応じて堅実に収入が上がる一方で、民間企業のように大幅に突き抜けることは少なく、安定性を重視する人に向いている職業であることがわかるでしょう。

【高卒・大卒でどう変わる?】学歴別の平均年収

国家公務員の平均年収は、最終学歴によっても多少の差が生じます。

学歴別の平均年収

- 高卒:約682.3万円(6,823,712円)

- 短大卒:約657.9万円(6,579,725円)

- 大卒:約671.2万円(6,712,027円)

高卒よりも大卒の方が採用区分が広く、総合職や専門職など高いキャリアパスを歩みやすい点が特徴です。

短大卒はデータ上やや低めの数値となっていますが、勤務先や昇進の有無によって個人差が出やすい傾向にあります。

地方公務員の平均年収はいくら?

地方公務員は地方自治体や地方公共団体に所属し、地域住民に寄り添った業務を行います。具体的には、都道府県庁や市役所に勤める一般行政職員、公立学校の教師、警察官、公営バスの運転手などが該当します。

地方公務員の給与水準は、所属する自治体ごとに異なる点が特徴です。人口規模や地域の物価水準などの影響を受け、同じ職種でも地域によって年収に差が出ることもあります。

なお、以下のデータは総務省の「令和6年地方公務員給与実態調査結果等の概要」を基に、地方公務員の一般行政職の年収を参考にしています。

平均年収は約600.4万円

地方公務員の平均年収は、約600.4万円(6,004,618円)です。

この金額は、平均給与月額である361,724円を軸に、賞与支給額は国家公務員と同じ4.6ヶ月で計算しています。

ただし、実際には所属する自治体ごとに支給額が異なるため、あくまでも参考としてお考えください。

平均俸給額は約31.7万円

俸給の平均額は、317,951円です。

俸給は年齢・勤続年数に応じて段階的に上がる仕組みで、国家公務員と同様に安定的な昇給が見込めます。

※6

各種手当の平均額は約4.3万円

地方公務員にも俸給に加えて、各種手当が支給されます。各種手当の合計平均額は43,773円となっています。

代表的な手当には、以下のようなものがあります。

主な手当

- 地域手当:都市部など物価水準の高い地域で勤務する場合に支給される

- 扶養手当:扶養家族がいる場合に支給される

- 住居手当:賃貸住宅などに居住している場合に支給される

- 通勤手当:公共交通機関の利用や自動車通勤に対して支給される

手当の支給額も自治体ごとに異なり、地域性が色濃く反映される部分となっています。

賞与(期末手当・勤勉手当)の平均支給月数は約4.5ヶ月

地方公務員の賞与は、自治体ごとに支給月数が異なるのが特徴です。主要な都道府県の実績は以下の通りです。

主要な都道府県の賞与の支給月数(2024年)

- 東京都:4.85ヶ月

- 神奈川県:4.5ヶ月

- 大阪府:4.52ヶ月

- 愛知県:4.5ヶ月

- 福岡県:4.55ヶ月

平均すると約4.5ヶ月分となり、国家公務員(4.6ヶ月分)と大きな差はありません。ただし、財政状況により調整が入る場合もあります。

※7:都庁総合HP|夏季の特別給の支給について

※8:神奈川県|令和6年 本年の報告・勧告の概要と給与勧告のしくみ

※9:大阪府|令和6年12月期の期末・勤勉手当の支給について

※10:大阪府|令和6年6月期の期末・勤勉手当の支給について

※11:愛知県|職員の給与等に関する報告及び勧告

※12:福岡県|令和7年6月期の期末・勤勉手当の支給について

※13:福岡県|令和7年12月期の期末・勤勉手当の支給について

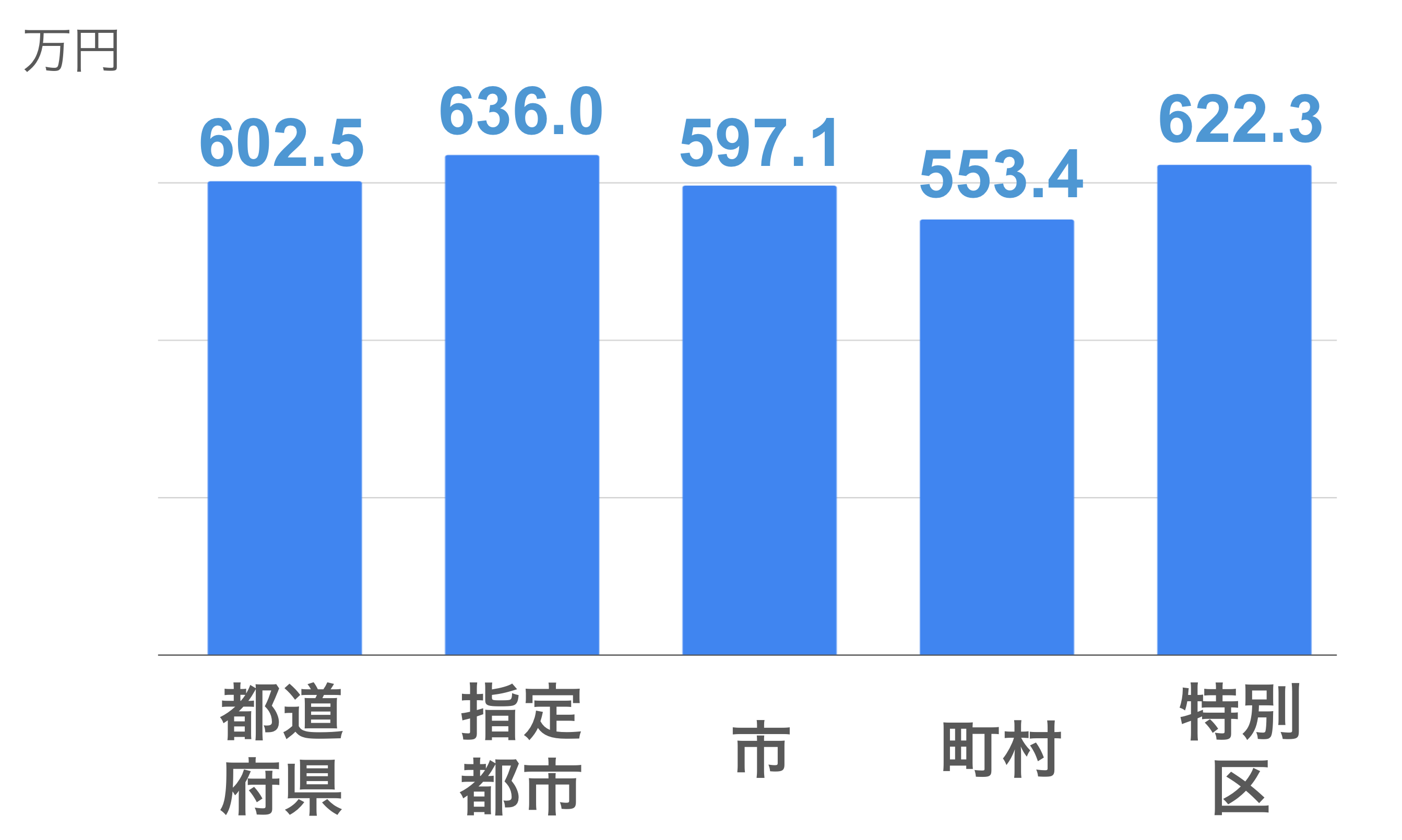

団体区分別の平均年収

地方公務員の給与水準は、勤務する団体の区分によっても異なります。都道府県庁・市役所・町村役場・特別区と呼ばれる東京都23区など、それぞれの組織規模や財政状況によって年収に差が出ます。

■団体区分別の平均年収

※6:総務省|令和6年地方公務員給与実態調査結果等の概要を基に作成

団体区分 | 平均給与額 | 平均賞与額 | 平均年収 (円) |

|---|---|---|---|

都道府県 | 362,985 | 1,669,731 | 6,025,551 |

指定都市 | 383,177 | 1,762,614 | 6,360,738 |

市 | 359,758 | 1,654,887 | 5,971,983 |

町村 | 333,427 | 1,533,764 | 5,534,888 |

特別区 | 374,938 | 1,724,715 | 6,223,971 |

指定都市は約636万円と、地方公務員の中でも高水準です。人口規模が大きく、行政需要が多い都市のため、給与水準も高めに設定されています。

東京23区は約622万円で、都道府県職員よりもやや高めです。東京の生活コストの高さが給与に反映されているといえるでしょう。

市町村は約553〜597万円と、規模が小さいほど平均年収は低下する傾向にあります。特に町村は人口規模や財政規模の影響を受けやすく、給与水準は抑えられることが多いです。

地域別年収ランキング

公務員の年収は、勤務する地域によっても差があります。地方公務員の給与は、地域の経済状況や民間企業の給与水準を考慮して決められているため、地域ごとに差が出るのが特徴ですが、その目安となるのが「ラスパイレス指数」です。

ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合に、地方公務員の給与水準がどの程度かを示す指標です。つまり、数値が100を超えれば国家公務員より高く、100を下回れば国家公務員より低い給与水準ということになります。

この指数は各自治体の人事委員会などが公表しており、地域ごとの給与水準を比較する重要なデータです。

都道府県別のラスパイレス指数を確認してみましょう。

■都道府県別のラスパイレス指数ランキングトップ20

順位 | 都道府県 | ラスパイレス指数 |

|---|---|---|

1 | 静岡県 | 102.2 |

2 | 三重県 | 101.1 |

3 | 愛知県 | 101.0 |

4 | 広島県 | 100.9 |

5 | 福岡県 | 100.8 |

6 | 東京都 | 100.5 |

6 | 山梨県 | 100.5 |

8 | 大阪府 | 100.4 |

9 | 埼玉県 | 100.3 |

9 | 岡山県 | 100.3 |

11 | 山形県 | 100.2 |

11 | 茨城県 | 100.2 |

13 | 秋田県 | 100.1 |

14 | 宮城県 | 100.0 |

14 | 福島県 | 100.0 |

14 | 群馬県 | 100.0 |

14 | 神奈川県 | 100.0 |

14 | 長野県 | 100.0 |

19 | 大分県 | 99.8 |

20 | 香川県 | 99.7 |

1位の静岡県から14位の長野県までは国家公務員の水準を上回っており、地方公務員の給与が比較的高い地域といえます。この中には、東京都や大阪府の大都市圏も含まれています。

一方、19位の大分県以降は100を下回っており、国家公務員に比べると給与水準が低いことがわかります。

ラスパイレス指数は、各自治体の人事委員会や総務省の公表資料で確認可能。地域別の年収を比較したい場合は、自分が希望する自治体の公式サイトをチェックしてみましょう。

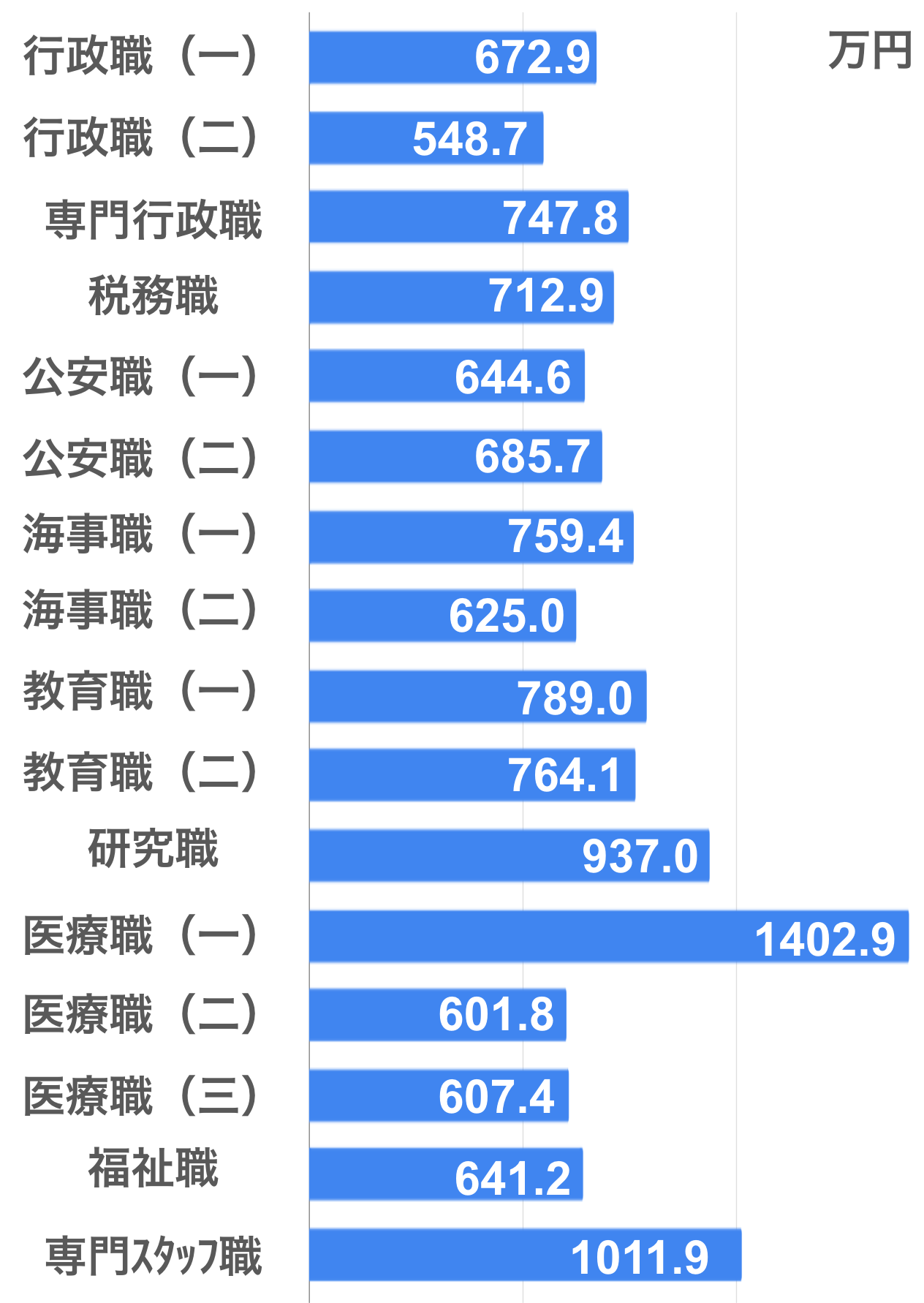

職種別で公務員の平均年収はどう変わる?

公務員と一口に言っても、その職種は多岐にわたり、平均年収にも大きな違いがあります。

ここでは、国家公務員と地方公務員を職種別に比較し、それぞれの平均給与・賞与・年収をご紹介します。

国家公務員

国家公務員の職種には、行政・公安・教育・研究・医療など、幅広い職種があります。以下は代表的な区分ごとの平均年収です。

■国家公務員の職種別の平均年収

※5:人事院|令和6年国家公務員給与等実態調査の結果概要を基に作成

区分 | 職種の例 | 平均給与額 | 平均賞与額 | 平均年収 (円) |

|---|---|---|---|---|

行政職((一) | 一般行政職員 | 405,378 | 1,864,739 | 6,729,275 |

行政職(二) | 守衛 | 330,553 | 1,520,544 | 5,487,180 |

専門行政職 | 航空管制官 | 450,499 | 2,072,295 | 7,478,283 |

税務職 | 税務署職員 | 429,500 | 1,975,700 | 7,129,700 |

公安職(一) | 皇宮護衛官 | 388,322 | 1,786,281 | 6,446,145 |

公安職(二) | 海上保安官 | 413,124 | 1,900,370 | 6,857,858 |

海事職(一) | 船長 | 457,470 | 2,104,362 | 7,594,002 |

海事職(二) | 甲板長 | 376,531 | 1,732,043 | 6,250,415 |

教育職(一) | 大学に準ずる学校 | 475,312 | 2,186,435 | 7,890,179 |

教育職(二) | 国立障害者リハビリ | 460,304 | 2,117,398 | 7,641,046 |

研究職 | 研究員 | 564,510 | 2,596,746 | 9,370,866 |

医療職(一) | 医師 | 845,153 | 3,887,704 | 14,029,540 |

医療職(二) | 薬剤師 | 362,560 | 1,667,776 | 6,018,496 |

医療職(三) | 保健師 | 365,921 | 1,683,237 | 6,074,289 |

福祉職 | 障害者支援施設の | 386,299 | 1,776,975 | 6,412,563 |

専門スタッフ職 | 政策情報分析官 | 609,589 | 2,804,109 | 10,119,177 |

特に 医療職(一)である医師・歯科医師は年収1,400万円超と突出しています。一方で、技能的な職務や福祉系は600万円前後にとどまり、職種による差が大きいことがわかります。

管理栄養士の平均年収はいくら?病院・給食センター・公務員でどう変わる?

地方公務員

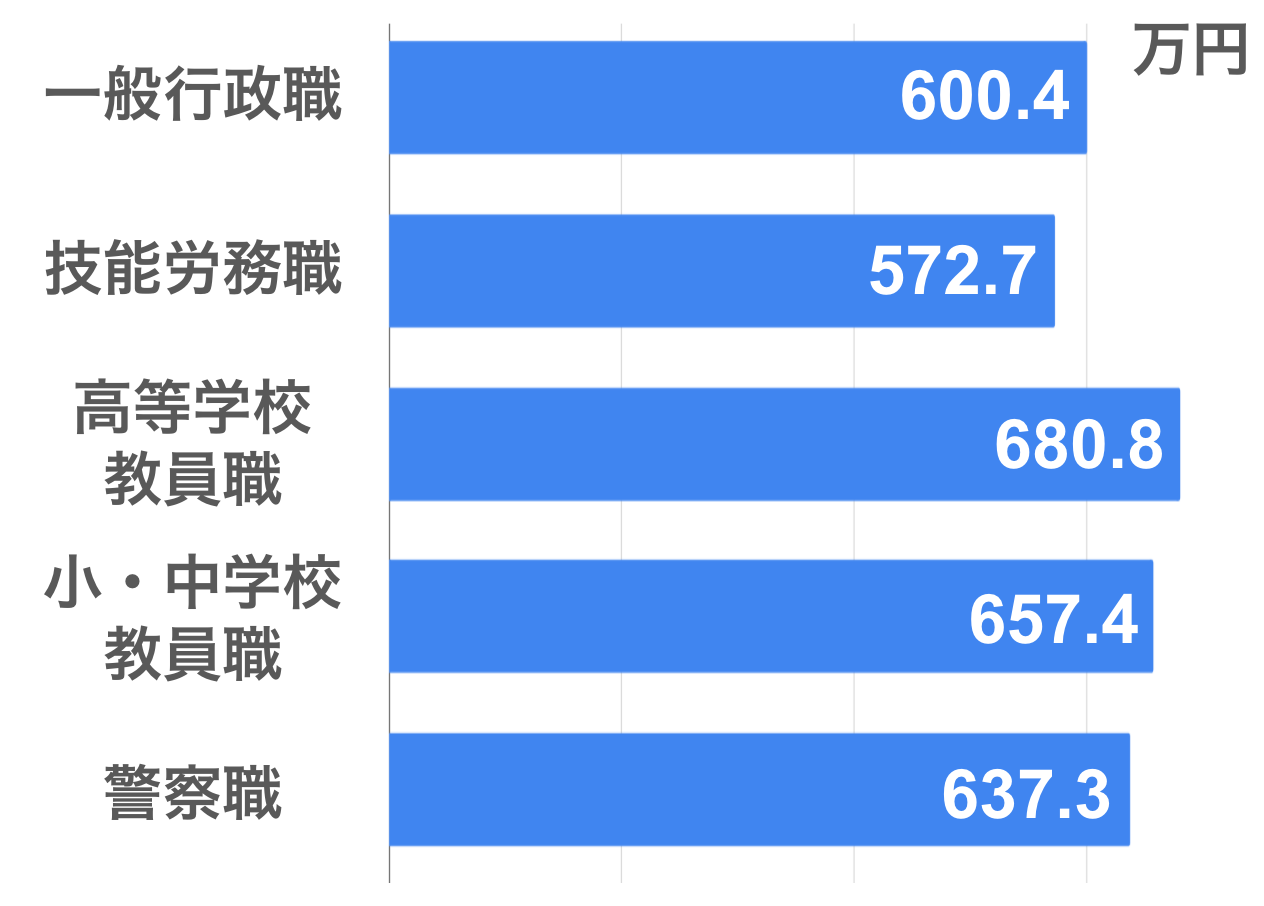

地方公務員の職種別平均年収は以下の通りです。

■地方公務員の職種別平均年収

※6:総務省|令和6年地方公務員給与実態調査結果等の概要を基に作成

職種 | 平均給与額 | 平均賞与額 | 平均年収 (円) |

|---|---|---|---|

一般行政職 | 361,724 | 1,663,930 | 6,004,618 |

技能労務職 | 345,038 | 1,587,175 | 5,727,631 |

高等学校 | 410,130 | 1,886,598 | 6,808,158 |

小・中学校 | 396,057 | 1,821,862 | 6,574,546 |

警察職 | 383,957 | 1,766,202 | 6,373,686 |

地方公務員も行政・教育・警察などの職種がありますが、国家公務員と比べると全体的に年収は低めの傾向にあります。しかし、その中でも教育職は比較的高めで、高等学校教員は約680万円と安定しています。

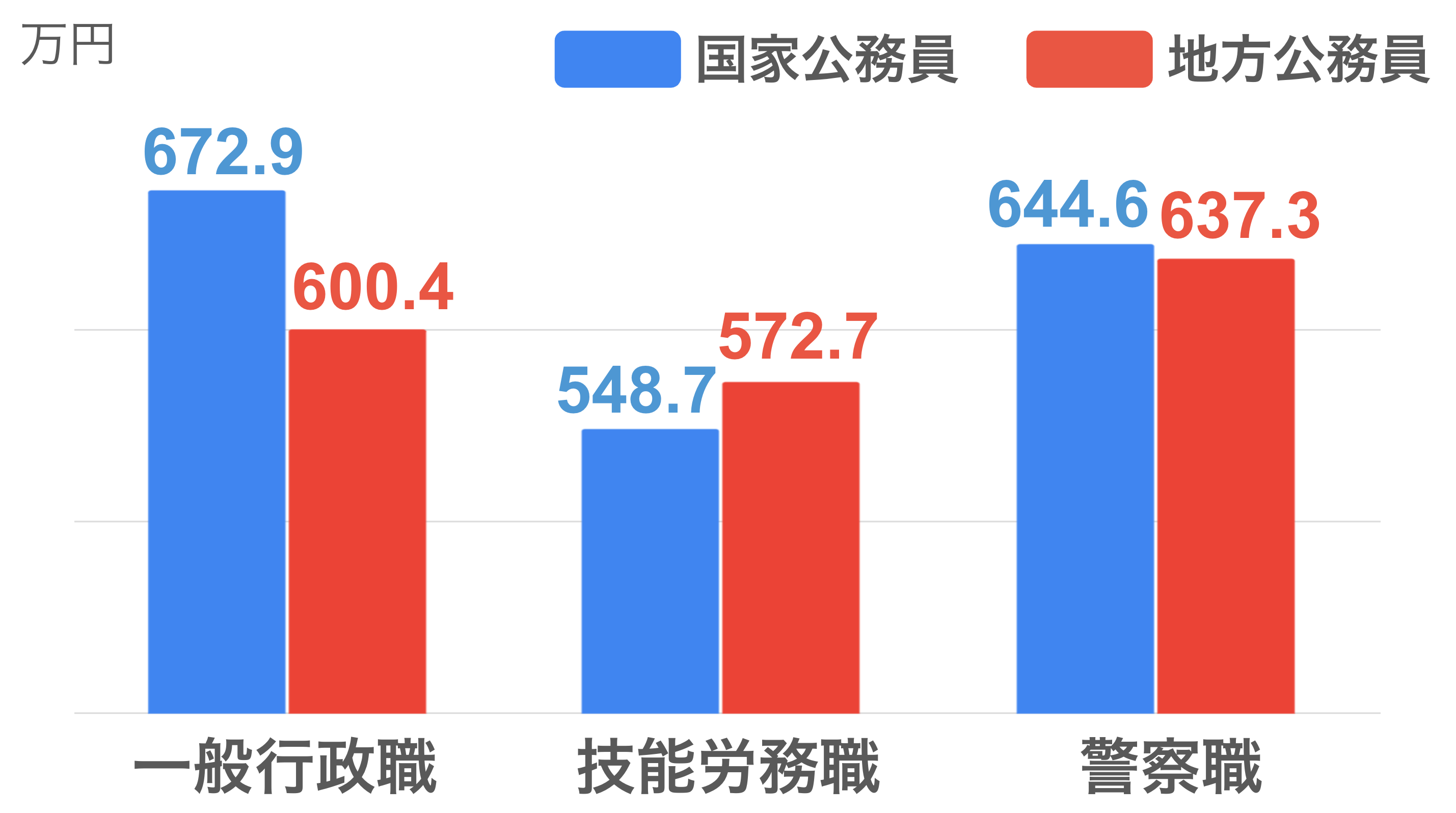

同じ職種で比較すると国家公務員の年収の方が高い

国家公務員と地方公務員を同じ職種で比較すると、以下のような傾向が見られます。

職種 | 国家公務員 | 地方公務員 |

|---|---|---|

一般行政職 | 6,729,275 | 6,004,618 |

技能労務職 | 5,487,180 | 5,727,631 |

警察職 | 6,446,145 | 6,373,686 |

一般行政職と警察職は 国家公務員の方が高年収ですが、技能労務職については 地方公務員の方がやや高い結果となっています。

医師や研究職、専門スタッフ職のように高収入の職種もあれば、技能労務職や福祉職のように比較的低めの水準にとどまる職種もあります。

これから公務員を目指す場合は、希望する職種の業務内容だけでなく、年収水準も検討材料にいれてみましょう。

公務員の年収は民間企業の年収より高い?

公務員は「安定していて給料も良い」というイメージを持つ人が多いですが、民間企業と比べて年収は高いのでしょうか?

年収の比較

- 労働者全体:5,269,900

- 国家公務員:6,729,274円

- 地方公務員:6,004,618円

厚生労働省の令和6年賃金構造基本統計調査によると、労働者全体の平均年収は約527万円 です。一方、国家公務員は約673万円、地方公務員は約600万円と、73〜146万円の差があることがわかります。

公務員の年収が民間企業の平均より高い背景には、年功序列の昇給制度や手当・福利厚生の充実、景気変動に左右されにくいことなどが考えられます。

特に国家公務員は民間平均を大きく上回る結果となっているため、給与面でも安定性でも魅力のある職業といえるでしょう。

年収500万の人の生活|手取り額や割合・住宅ローンやふるさと納税まで解説!

年収600万円の実態!手取り額・住宅ローン・生活レベルなどを徹底解明!

年収800万の手取りや住宅ローンの金額は?年収800万を目指せる職業も!

年収1000万円を目指せる職業!手取り額や税金・年金受給額も紹介

民間企業から公務員への転職は難しい?

「安定した職業に就きたい」「社会貢献度の高い仕事に挑戦したい」と考えて、公務員への転職を検討する人もいるでしょう。実際には、民間企業から公務員への転職は難しいのでしょうか?

近年、公務員への転職ハードルは下がっています。従来、公務員になるには公務員試験の突破が必須であり、筆記試験の準備に時間と労力が必要でした。しかし近年は、社会人経験者採用枠を設ける自治体が増えており、状況は大きく変わっています。

筆記試験を不要にして、面接や小論文のみで選考する

年齢制限を引き上げ、幅広い層の応募を可能にする

民間企業での経験やスキルを重視する

上記のような自治体も増えているため、公務員への転職は以前より現実的な選択肢となっているでしょう。

選考において重要視されるのは、民間企業で培った経験やスキルを公務員としてどのように生かせるか、ということ。

例

- 営業経験がある人→「住民への説明力」や「調整力」が発揮できる

- 経理や総務の経験がある人→「予算管理」や「組織運営」に貢献できる

上記のように、具体的に活かせるスキルをアピールしましょう。

また、公務員と一般企業の違いを把握し、志望動機を伝える際には、「公共の利益のために自分のスキルを役立てたい」という姿勢を示すことも重要です。

まとめ・公務員の年収は民間企業より高い水準で安定している

公務員の年収は、国家公務員で約673万円・地方公務員で約600万円と、民間企業の平均約527万円より高い水準にあります。

ただし、年齢・学歴・職種・地域によって差が大きく、医師や研究職などの専門職は1,000万円超になる一方、技能労務職や福祉職は600万円前後にとどまります。

また、地方公務員は地域ごとにラスパイレス指数で給与水準が異なり、東京や静岡などでは国家公務員より高いケースも見られます。

これから公務員を志望する人は「どの職種・どの地域で働くか」を意識しながら、キャリア設計を考えてみましょう。

参考資料

人事院|令和7年国家公務員給与等実態調査の結果概要

人事院|令和7年国家公務員給与等実態調査の結果概要|国家公務員給与関係

人事院|令和6年6月期の期末・勤勉手当

人事院|令和6年12月期の期末・勤勉手当

人事院|令和6年国家公務員給与等実態調査の結果概要

総務省|令和6年地方公務員給与実態調査結果等の概要

都庁総合HP|夏季の特別給の支給について

神奈川県|令和6年 本年の報告・勧告の概要と給与勧告のしくみ

大阪府|令和6年12月期の期末・勤勉手当の支給について

大阪府|令和6年6月期の期末・勤勉手当の支給について

愛知県|職員の給与等に関する報告及び勧告

福岡県|令和7年6月期の期末・勤勉手当の支給について

福岡県|令和7年12月期の期末・勤勉手当の支給について

厚生労働省|令和6年賃金構造基本統計調査

この記事の監修者

岡地 綾子 【ファイナンシャル・プランナー】

2級ファイナンシャル・プランニング技能士。 年金制度や税金制度など、誰もが抱える身近な問題の相談業務を行う。 得意分野は、生命保険・老後の生活設計・教育資金の準備・家計の見直し・相続など。