高齢者の熱中症対策!危険性を理解しグッズや飲み物で万全の対策を

高齢者の熱中症は特に危険! 効果的な予防対策を!

気温の上昇と共に増える熱中症。高齢者は特に熱中症による体への影響が大きいため、しっかりとした対策が必要です。この記事では、高齢者の熱中症の危険性や原因、予防対策などをご紹介します。

- 目次

高齢者の熱中症は特に危険!

高齢者の熱中症は特に危険が高いと言われています。理由は、若い世代に比べ、重症化や死亡に至るケースが多いためです。

以下は、総務省が発表している熱中症による救急搬送の状況です。(※1)

■2022年の熱中症による救急搬送状況の状況

年齢区分 | 人数 | 割合 |

|---|---|---|

新生児 | 2 | 0% |

乳幼児 | 566 | 0.8% |

少年 | 7,636 | 10.8% |

成年 | 24,100 | 33.9% |

高齢者 | 38,725 | 54.5% |

合計 | 71,029 | 100% |

※1:総務省|令和4年(5月から9月)の熱中症による救急搬送状況を基に作成

65歳以上の高齢者が全体の54.5%と、約半数以上を占めていることがわかります。

また、厚生労働省の発表による2020年の熱中症による死亡数は1,528人。そのうち、65歳以上の高齢者は1,316人と、全体の86.1%を占めています。(※2)

高齢になるにつれ死亡率は高くなる要因も含まれていますが、熱中症が理由で死亡する高齢者が多いことに驚いた人もいるのではないでしょうか?

また、死に至らなくても重症な熱中症の場合、以下のような後遺症が残る可能性もあります。

重症な熱中症による後遺症の例

- 記憶障害や注意障害などが起こる、高次脳機能障害

- 咀嚼がうまくできなくなる、嚥下障害

- 歩行障害 など

若い世代では重症化や死に至るケースが少ない熱中症でも、体力が衰えている高齢者には危険な症状であることがわかるでしょう。

※2:厚生労働省|熱中症による死亡数 人口動態統計(確定数)より

なぜ高齢者は熱中症になりやすい?

若い世代に比べて、高齢者は熱中症になりやすい傾向にあります。比較的外で活動することが少ない高齢者に、なぜ熱中症が多いのでしょうか?

高齢になるに連れ暑さを感じにくくなるため

1つ目は、高齢になるにつれ暑さを感じにくくなるためです。人間の皮膚には温かさを感じる温点がありますが、温点の数は高齢になるにつれ減少します。

そのため、暑さを感じにくくなる傾向にあるのです。個人差はありますが、60歳前後から暑さを感じにくくなる人が増えてきます。

また、通常は脳が暑いことを感知すると自動的に体の血液量や汗が増え、体内の熱を放出しようとします。しかし、体の老化が進むと血液量や汗の増加が少なくなり、体内に熱がこもりやすくなるため、熱中症になりやすくなってしまうのです。

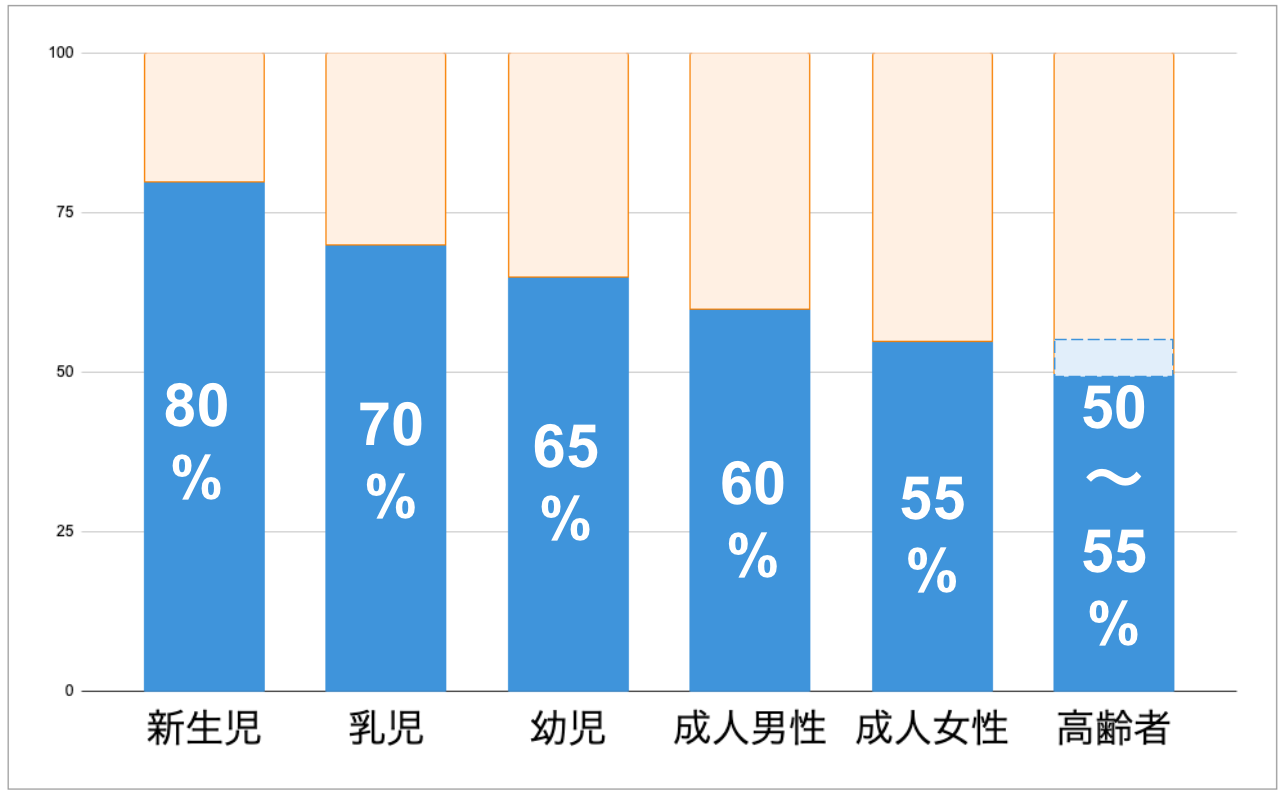

若い世代より体内の水分量が少ないため

2つ目は、若い世代より体内の水分量が少ないためです。体内の水分量は、摂取と排泄により一定に調整されるようになっています。しかし、大量に汗をかくとバランスが崩れ、排泄量が多くなり、熱中症の症状があらわれます。

そして、体内の水分量は年齢を重ねるにつれ減少するため、より熱中症になりやすい傾向にあるのです。

■体重1㎏あたりに含まれる水分量(※3)

※3:環境省|熱中症を防ぐためにはを基に作成

成人男性の水分量は全体の60%ですが、高齢者になると50〜55%に減少します。「たかが5〜10%」と思う人もいるかもしれませんが、この10%が大きな影響を及ぼすのです。

また、高齢になると腎臓の機能が低下し、体内の老廃物を排出する際に多くの尿を必要とします。このことも体内の水分量が減少する要因の1つとされています。

一昔前の夏のイメージが強いため

3つ目は、一昔前の夏のイメージが強いためです。「夏は暑くても我慢するもの」と、つい暑さを我慢していませんか?一方で、ここ数年「日本の夏ってこんなに暑かった??」と感じている人も多いのではないでしょうか?

環境省の発表によると、東京などの大都市の平均気温はここ100年あたりで3.2°上昇しています。(※4)気温の上昇は、地球温暖化やヒートアイランド現象が主な原因のため、今後も上昇し続けると予想されています。

実際に、気温の高い日は増えており、最高気温が35°以上の日の年間日数は年々増加しています。

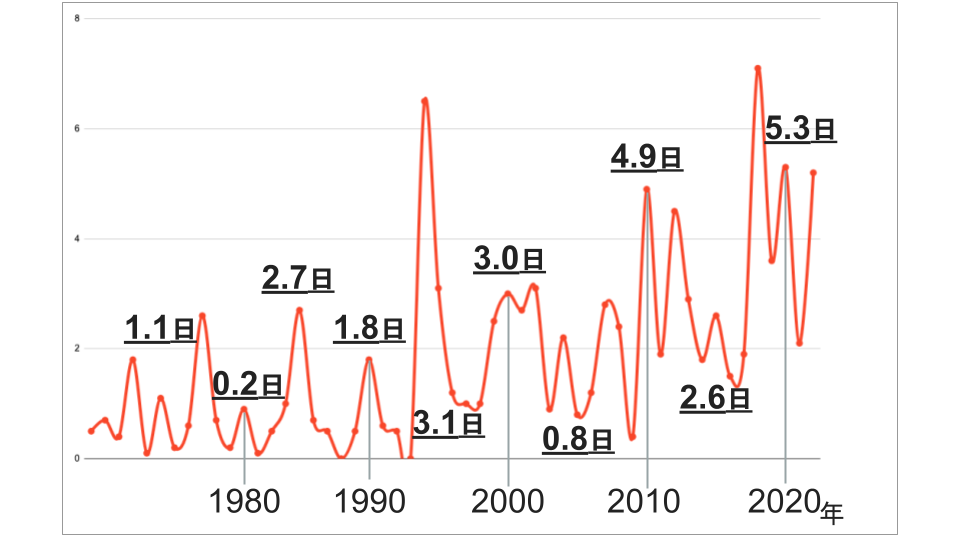

■気象庁のよる全国(13地点平均)の猛暑日の年間日数

※4:環境省|夏の気温の上昇を基に作成

40年前は0.2日だった猛暑日ですが、2020年には5.3日も観測されています。

「猛暑日」という言葉は最高気温が35°以上の日を表す言葉です。数年前までは最高気温が30°以上の日を表す「真夏日」は聞き馴染みがあっても、猛暑日を聞く機会は少なかったのではないでしょうか?

つまり、今の夏は一昔前の夏とは違い、暑さが厳しいのです。そのため、今までの夏の過ごし方では熱中症のリスクが高くなることを理解する必要があります。

高齢者の熱中症予防対策|室内編

では、熱中症にならないためにはどのような予防対策を行えばいいのでしょうか?まずは、高齢者の発症が多い室内での過ごし方から確認していきましょう。

室内の気温や湿度を把握する

室内対策1つ目は、室内の気温や湿度を把握することです。室内を涼しく保つためには、適度な温度と湿度を保つことが重要。体感に頼らず、温度計や湿度計で把握することが大切です。

気をつけたいのはエアコンの設定温度。部屋の温度を28°に保つこととエアコンの設定温度を28°にすることは同じではありません。なぜなら、エアコンの設定温度は機種やセンサーにより、室温とは異なることが多いためです。

「エアコンを自動の設定で28°にしたから安心」と思わず、温度計や湿度計で室内温度を測り快適に保ちましょう。

涼しい室内で過ごす

室内対策2つ目は、涼しい室内で過ごすことです。「夏は暑いものだから我慢」は昔のこと。屋内で過ごす場合は、できるだけ涼しい部屋で過ごしましょう。

部屋を涼しくするコツ

- エアコンを利用する

- 除湿機を利用する

- 扇風機を利用する

- 対角線上の窓を開け、風通しをよくする

- すだれや緑のカーテン、日射遮断フィルムなどを設置する など

エアコンがある部屋の場合は、我慢せずに冷房をつけましょう。エアコンをつける場合は、扇風機やサーキュレーターも同時に利用し、冷たい風が部屋全体に行き渡るようにすると効果的です。

ただし、冷房の風が直接身体に当たらないように注意してください。

エアコンがない部屋の場合は、対角線上の窓を開け、風通しをよくしましょう。また、窓に直射日光が当たると室温が高くなるため、窓の外にはすだれを設置することもおすすめです。

緑のカーテンと呼ばれる植物を窓際に置くこともおすすめ。特にゴーヤは成長も早く、実も食べられるため人気があります。

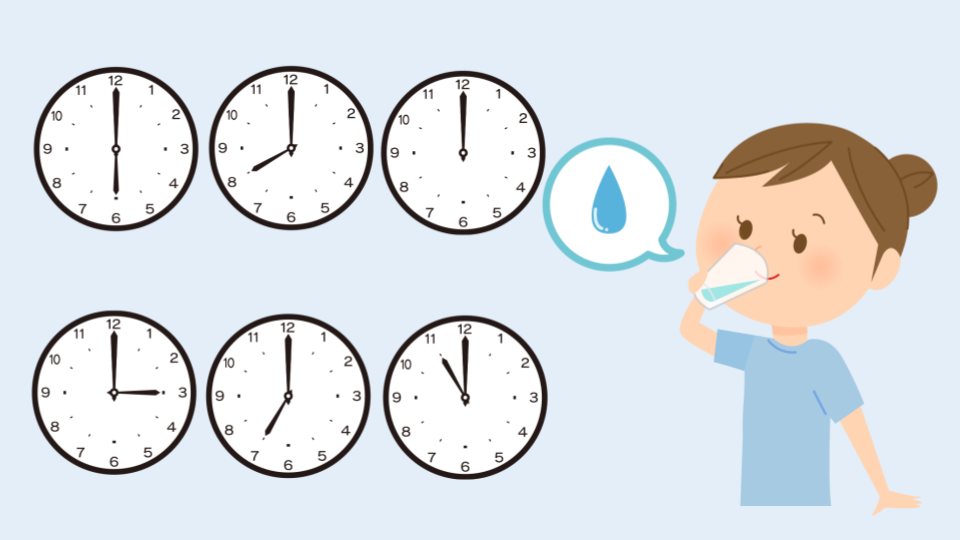

計画的に水分を摂取する

室内対策3つ目は、計画的に水分を摂取することです。高齢者は体内の水分量が少ないため、計画的に水分摂取することが重要です。

体内の水分量を適切に保つためには、1日に2.5リットルの水分が必要と言われています。

コップ1杯の水分を「起床時・朝食時・昼食時・15時・夕食時・就寝前」に飲めば1.2リットル。体内で作られる水を1.3リットルとすれば、1日に約2.5リットルの水分を摂取できます。

平常時の飲み物は水や麦茶で問題ありません。ただし、汗をかいた後はミネラルも失われてしまうため、スポーツドリンクや水分補給用のゼリー飲料などがおすすめです。

また、塩分を含むキャンディーなどでミネラルを摂取することも重要です。ただし、これらの飲料・食品には、塩分以外に糖分も含まれているため、塩分・糖分の摂り過ぎにも注意しましょう。

水分を多く含むきゅうりやなすを食事に取り入れるのもいいでしょう。

アルコールを好きな人もいるでしょうが、ビールなどで水分補給することはおすすめできません。アルコールは尿の量を増やし、吸収した水分以上に排出してしまうため、結果的に体内の水分量が減ってしまうからです。

人は軽い脱水状態になっても、のどが渇きません。そのため、計画的に水分補給することが重要になります。

お風呂の温度は40°以下で長湯をしない

室内対策4つ目は、お風呂の温度は40°以下にして長湯をしないことです。入浴で汗をかくと、大量の水分が失われます。汗をかきづらい季節は問題ありませんが、夏場はお湯の温度を40°以下にして、あまり長湯をしないように心がけましょう。

入浴の前後に水分・塩分補給することも忘れないでください。

就寝時はエアコンで温度調節をする

室内対策5つ目は、就寝時はエアコンで温度調節をすることです。夏のニュースでよく聞く「熱帯夜」。熱帯夜とは、最低気温が25°以上の夜のことを意味します。

近年の日本の夏は熱帯夜になる日が多いため、対策を行わないで眠りにつくと汗や脱水が起こり、熱中症のリスクが高くなってしまうのです。

就寝時の熱中症対策

- エアコンを28°設定で連続使用する

- 涼しい寝間着や冷感シーツを利用する

- 就寝前と起床後に水分を補給する

就寝時にエアコンを連続使用することに抵抗をもつ人もいますが、設定温度を低くし過ぎなければ問題ありません。また、夜中のトイレが面倒で水分補給を控える人もいますが、夏の夜は熱中症にならないことを優先しましょう。

汗をかく習慣をつける

室内対策5つ目は、汗をかく習慣をつけることです。暑い中、外にでるのは体に負担がかかりますが、汗をかく習慣がないと体が暑熱順化できません。

暑熱順化とは、体が暑さに慣れること。体が暑さになれるとうまく体温調整ができますが、暑さに慣れないと体温調整ができず、熱中症のリスクが高くなってしまいます。

暑熱順化がすすむと、発汗量や皮膚血流量が増加し、発汗による気化熱や体の表面から熱を逃がす熱放散がしやすくなります。

暑熱順化がすすむおすすめの運動

- 比較的涼しい朝の時間帯にウォーキングをする

- 室内でストレッチをする

- 本格的に暑くなる前は入浴で汗をかく など

ぜひ、上記のような行動で汗をかく習慣をつけてください。

動脈硬化を予防する方法とは?食事と運動の生活習慣が予防のカギ!

シニアでも無理なく続けられる運動21選!やり方や注意点も解説

高齢者の熱中症予防対策|屋外編

次に、屋外での熱中症予防対策を確認していきましょう。

服装やグッズで暑さ対策を万全にする

屋外対策1つ目は、服装やグッズで暑さ対策を万全にすることです。屋外では暑さをコントロールできないため、服装やグッズで少しでも体温の上昇を防ぐことが大切になります。

屋外での暑さ対策

- ゆったりとした服を着る

- 吸収性や速乾性に優れた素材の服を選ぶ

- 帽子をかぶる

- 日傘を利用する

- 携帯扇風機を持ち歩く

服の素材は、リネン・コットン・ポリエステル・レーヨン・テンセルなどがおすすめです。また、タオルを濡らし首に巻いて外出すると、体感温度が下がります。

感染症予防のためマスクを着用する人も多いですが、夏の時期は熱中症対策も必要です。屋外で他人と2m以上の距離がある場合はマスクを外しても感染症のリスクは少ないとされているため、マスクの必要性は適宜判断しましょう。

どうしてもマスクを着用しなければならない場合は、こまめに水分補給を行ってください。

外出時も水分補給を忘れずに行う

屋外対策2つ目は、外出時も水分補給を忘れずに行うことです。屋内対策でもお伝えした通り、熱中症対策には計画的な水分補給が重要になります。

外出時はつい水分補給を忘れてしまう傾向にあるため、ペットボトルやマイボトルを持ち歩き、こまめに水分・塩分を摂ってください。

熱中症の危険度が高いときは外出を控える

屋外対策3つ目は、熱中症の危険度が高いときは外出を控えることです。現在は、熱中症の危険度が高い日には環境省が熱中症警戒アラートを発表することになっています。(※5)

熱中症警戒アラートとは、特に暑くなると予測された日や前日に注意を呼びかける情報のこと。暑さ指数の予測値からアラートを出す日が決められます。

熱中症警戒アラートが発表される日は熱中症の危険度が高いとされているため、他の日程に変えられる予定の場合は、外出を控えましょう。

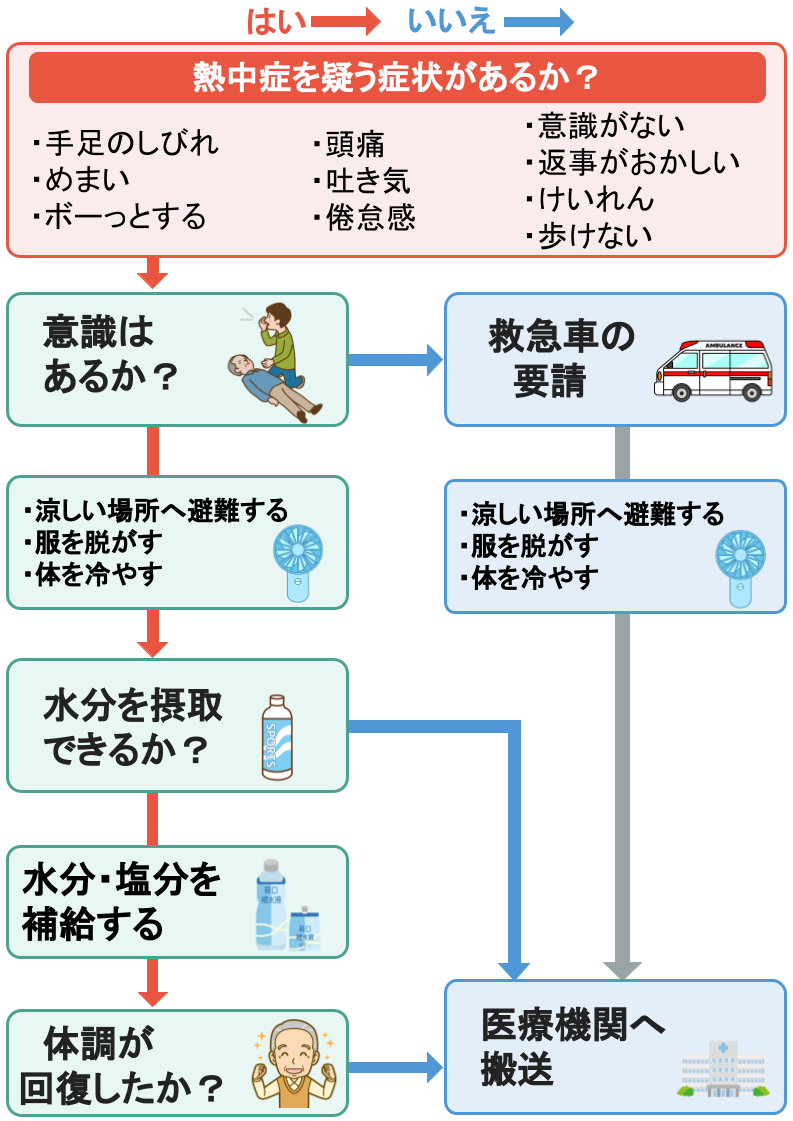

もし熱中症の症状があらわれたらどうすればいい?

ここ数年の暑さを考慮すると、対策を行っても熱中症になる可能性は誰にでもあります。では、もし熱中症の症状があらわれた場合はどうすればいいのでしょうか?

熱中症には段階があり、段階によって適切な行動が異なります。

まずは、熱中症の症状があるか確認しましょう。この段階で意識がない場合は、救急要請が必要です。意識がある場合は、対象者をできるだけ涼しい場所へ避難させ、衣服をゆるめ、水分を与えてください。

対象者が自分で水分を摂れる場合は、塩分補給をしたり体を冷やしたり(特に首の回り・脇の下・足の付け根など)しながら、体調の回復を待ちましょう。

自力で水分を摂れない、体力が回復する兆候があらわれない場合は、医療機関へ搬送します。

冒頭でもお伝えした通り「たかが熱中症」とあなどってはいけません。特に高齢者の場合は、重症化したり死に至るケースもあったりするため、症状があらわれた場合は適切な処置を行いましょう。

熱中症対策を万全に行い夏を乗り切ろう

高齢になると、暑さを感じにくくなったり体内の水分量が減少したりするため、熱中症になるリスクが高くなります。高齢者の熱中症は若い世代より重症化や死亡のリスクが高いため、予防対策を行うことが重要です。

室内では温度管理を行った涼しい部屋で過ごすよう心がけましょう。入浴時や就寝時にも注意が必要です。

外出する際は、服装やグッズで体内に熱がこもらないように工夫してみてください。もちろん、計画的な水分・塩分補給も重要です。

温暖化が進んでいる現代の夏の暑さは一昔前とは異なることを理解し、「暑さを我慢し過ぎずに快適に過ごせる環境を作る」ことが大切です。

健康に関連した記事

健康寿命ランキングから考える!充実した老後を送るための対策とは?

フレイルを予防する食事方法

100歳まで生きる人の特徴に学ぶ、健康長寿の秘訣

高齢者が不眠になる原因と改善方法を知ろう

血圧を下げる飲み物と高血圧の人向けの簡単飲み物レシピ【健康管理士監修コラム】

血圧を下げる食べ物と高血圧の人向けの簡単お料理レシピ【健康管理士監修コラム】

参考資料

総務省|令和4年(5月から9月)の熱中症による救急搬送状況

厚生労働省|熱中症による死亡数 人口動態統計(確定数)より

環境省|熱中症を防ぐためには

環境省|夏の気温の上昇

環境省|熱中症予防情報サイト

この記事の監修者

高橋正美 【健康管理士一般指導員】

日本FP協会所属のファイナンシャルプランナー(CFP®認定者)として相談業務にあたる中、お客様の急死や、若い仲間の大病による入院などを目の当たりにして、生活習慣病予防の大切さを痛感。医療費等の支出削減を図るためにも、健康管理が重要であることに気づき、健康管理士一般指導員の資格を取得。お客様相談の中で、必要に応じて健康寿命延伸のための情報も提供している。