年収1000万円を目指せる職業!手取り額や税金・年金受給額も紹介

年収1000万の人の真実! 職業・割合・税金・手取額をご紹介

皆さんは「年収1000万円」にどのようなイメージをお持ちでしょうか?この記事では年収1000万円を目指せる職業や割合を中心に、税金・社会保険料・手取り額・年金受給額をご紹介します。

- 目次

- 年収1000万円の人の割合は日本人の何割?何人に一人?

- 年収1000万円の人の割合は5.4%

- 平均給与は458万円

- 年収1000万円を目指せる職業とは?

- 難関資格や専門的な技術知識が必要な職業

- 商社や外資系企業の社員

- 金融関係の専門職

- 不動産や保険関係の営業職

- マスコミやメディア関係の職業

- 上記以外の職業

- 20代でも可能!年収1000万円を目指すためのポイントとは?

- 現職で年収アップするために必要なスキルを身に付ける

- 高年収を望める業界や職種に転職する

- 収入源を複数にする

- 起業する

- 年収1000万円の人の社会保険料・税金・手取り額はいくら?

- 社会保険料は年間120〜130万円程度

- 所得税は80万円程度・住民税は60万円程度

- 手取り額は700〜750万円前後

- 年収1000万円の人の将来の年金受給額はいくら?

- まとめ・年収1000万円の可能性を探ってみよう

年収1000万円の人の割合は日本人の何割?何人に一人?

高収入のイメージのある「年収1000万円」。日本人で年収1000万円を超える人はどのくらいいるのでしょうか?

国税庁の「令和4年分民間給与実態統計調査」から確認してみましょう。

年収1000万円の人の割合は5.4%

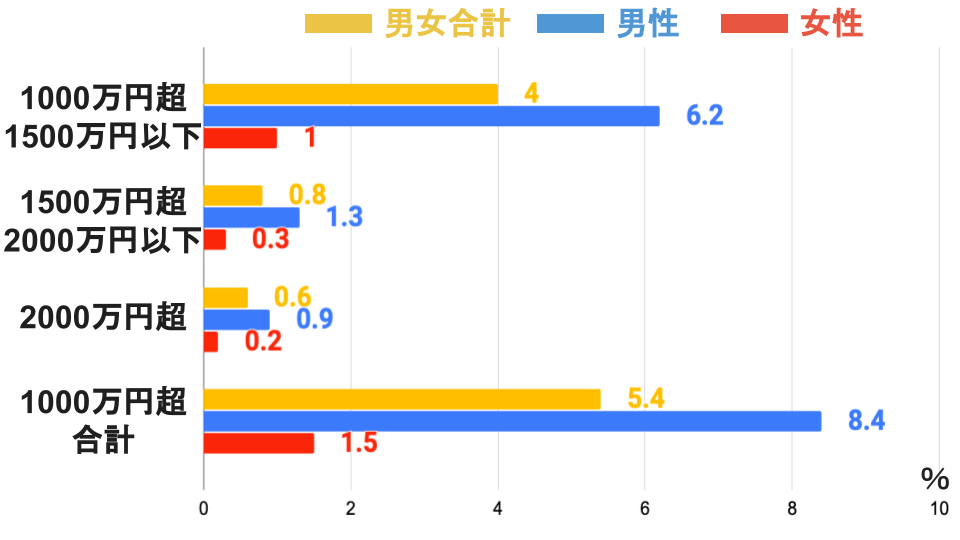

令和4年分民間給与実態統計調査によると、2022年の給与所得が1000万円を超える人の割合は5.4%です。

■給与所得が1000万円超の人の割合

※1:国税庁|令和4年分民間給与実態統計調査を基に作成

給与所得が1000万円を超える人の割合は、男性は8.4%、女性は1.5%。男性と女性の間で差はありますが、全体では5.4%とわずか50人に1人とごく少数であることがわかります。

では、平均給与はどのくらいなのでしょうか?

平均給与は458万円

2022年の給与所得者の平均給与は458万円です。男性の平均給与は563万円、女性の平均給与は314万円でした。

なお、もっとも多い層は、男性は「400万円超〜500万円以下」で17.7%、女性は「100万円超〜200万円以下」で21.5%。男女間の差の原因は、女性は結婚を機に短時間勤務やパートで働くことが多いためかもしれません。

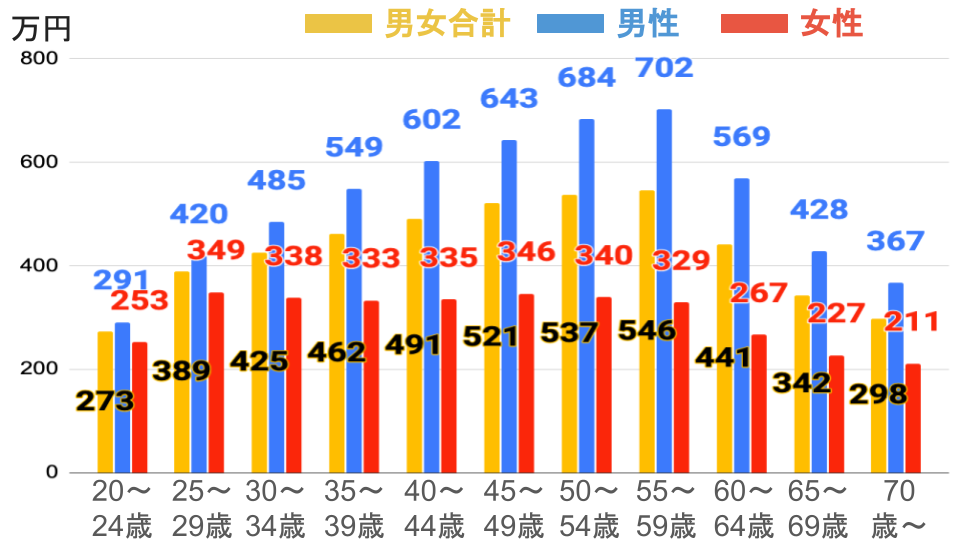

年齢階級別の平均給与は以下の通りです。

■年齢階級別の平均給与

※1:国税庁|令和4年分民間給与実態統計調査を基に作成

平均給与は基本的に年齢を重ねるに連れ上がり、男性女性共に55〜59歳でピークを迎えています。55〜59歳男性の平均給与は702万円。1000万円までは300万円弱とそう遠くない範囲まで上がることがわかります。

年収500万の人の生活|手取り額や割合・住宅ローンやふるさと納税まで解説!

年収600万円の実態!手取り額・住宅ローン・生活レベルなどを徹底解明!

年収800万の手取りや住宅ローンの金額は?年収800万を目指せる職業も!

年収1000万円を目指せる職業とは?

では、年収1000万円を目指せる職業にはどのようなものがあるのでしょうか?ここでは、年収1000万円以上もらっている人が多い職業をご紹介します。

なお、働く条件により年収に差は生じますが、ここでは厚生労働省の職業情報サイト「jobtag」によるデータを参考にご紹介しています。

難関資格や専門的な技術知識が必要な職業

1つ目は、難関資格や専門的な技術知識が必要な職業です。代表的な職業としては「医師・弁護士・公認会計士・税理士・パイロット」があります。

医師

医師の主な仕事は、医療機関で患者の診察や治療を行うことです。専門分野によって収入や労働時間に差は生じますが、今回は内科医・外科医・歯科医師のデータをご紹介します。

内科医や外科医になるためには、6年間大学の医学部で勉強や実習を行わなければなりません。大学の卒業試験に合格すると国家試験の受験資格が得られ、国家試験に合格すると医師免許が取得できます。その後、最低2年の研修医期間を経て、独り立ちすることが一般的です。

内科医・外科医の就業者統計データ

- 年収:1428.9万円

- 1ヶ月の労働時間:167時間

- 年齢:44.1歳

歯科医師の主な仕事は、虫歯や歯の病気の治療や予防をすることです。

歯科医師になるためには、6年間大学で歯学の勉強や実習を行った後、歯科医師国家試験に合格する必要があります。その後、最低1年の研修期間を経て、独り立ちすることが一般的です。

歯科医師の就業者統計データ

- 年収:810.4万円

- 1ヶ月の労働時間:168時間

- 年齢:38.1歳

弁護士

弁護士の主な仕事は、民事事件や刑事事件を担当し、依頼人の利益を守るために弁護活動を行うことです。

弁護士になるためには、法科大学院で3年もしくは2年間勉強し、司法試験に合格する必要があります。その後、司法修習生として研修を受け、研修終了後に弁護士名簿に登録されると弁護士として活動できるようになります。

弁護士の就業者統計データ

- 年収:971.4万円

- 1ヶ月の労働時間:155時間

- 年齢:47.2歳

公認会計士

公認会計士の主な仕事は、企業の財務諸表が正しいかどうかを監査することです。

公認会計士になるためには、公認会計士試験に合格することと2年以上の実務経験が必要です。その後、実務補習を受けて修了考査に合格後、名簿登録を完了させたら公認会計士として働けるようになります。

公認会計士の就業者統計データ

- 年収:746.6万円

- 1ヶ月の労働時間:157時間

- 年齢:42.4歳

公認会計士と税理士の違いを徹底解説!年収や働き方はどう違う?

税理士

税理士の主な仕事は、納税者の代わりに税金の計算や申告書の作成を行うことです。

税理士になるためには、税理士試験に合格することと2年間の実務経験が必要です。2つの条件を満たした後に日本税理士会連合会に登録、その後、税理士協会に入会することで税理士として働けるようになります。

なお、弁護士や公認会計士の資格を取得している人は、税理士試験を受ける必要はありません。

税理士の就業者統計データ

- 年収:746.6万円

- 1ヶ月の労働時間:157時間

- 年齢:42.4歳

これが現実!公認会計士の年収|BIG4・会計事務所・独立でどう変わる?

公務員の平均年収はいくら?国家・地方公務員の職種別ランキングも!

税理士の平均年収・給料とシニア税理士が給料UPする転職方法をキャリアアドバイザーが解説

シニア税理士はこんな会計事務所を選ぼう!失敗しない再就職先選び

パイロット

パイロットの主な仕事は、航空機やヘリコプターを操縦することです。

パイロットになるためには、定期運送用操縦士の資格を取得しなければなりません。一般的には、「自家用操縦士→事業用操縦士→定期運送用操縦士」の順に資格を取得します。

また、旅客機のパイロットになるためには、国土交通大臣による航空従事者技能証明を受ける必要があります。

パイロットの就業者統計データ

- 年収:1600.3万円

- 1ヶ月の労働時間:150時間

- 年齢:42.1歳

商社や外資系企業の社員

2つ目は、商社や外資系企業の社員です。商社や外資系企業の営業職や総合職、経営コンサルタントなどは年収の高い傾向にあります。

企業別平均収入ランキングでも、50位以内に総合商社は6社入っています。

企業別平均収入ランキング

- 5位:伊藤忠商事株式会社:1579万円

- 6位:三菱商事株式会社:1558万円

- 7位:三井物産株式会社:1549万円

- 9位:丸紅株式会社:1469万円

- 16位:住友商事株式会社:1406万円

- 50位:豊田通商株式会社:1114万円

※3:東洋経済新報社|「平均年収が高い会社」ランキング全国トップ500

商社の営業職・総合職

商社の営業職の主な仕事は、企業間や国と国の間で、製品や原料の売買仲介をすることです。

商社に就職するために必須の資格は必要ありません。ただし、海外との取引が主な仕事のため、外国語の能力は必須です。また、応募条件として最終学歴が大学卒業以上とする企業が多いです。

海外転勤になると給与の他に駐在手当が付与されるため年収が上がることが多く、20代のうちに多くの社員が海外転勤を経験する傾向にあります。

商社営業の就業者統計データ

- 年収:578.3万円

- 1ヶ月の労働時間:167時間

- 年齢:41.3歳

経営コンサルタント

経営コンサルタントの主な仕事は、企業に対して経営戦略や人事戦略、業務改善やマーケティングなどの提案や支援を行うことです。

経営コンサルタントになるためには、大学の経営学部・商学部・工学部などを卒業した後、経営コンサルティング会社に就職することが一般的です。外資系企業のコンサルティング会社を希望する場合は、経営学修士(MBA)を取得した方が有利でしょう。

その他に、税理士や中小企業診断士などの資格を活かして経営コンサルタントに転身する人もいます。

経営コンサルタントの就業者統計データ

- 年収:780.9時間

- 1ヶ月の労働時間:168

- 年齢:40.5歳

金融関係の専門職

3つ目は、金融関係の専門職です。金融専門職の中でも、証券アナリスト・ディーラー・M&Aアドバイザーなどは高収入を狙える職種です。

企業別平均収入ランキングでも、50位以内に金融系企業は10社入っています。

企業別平均収入ランキング

- 1位:M&Aキャピタルパートナーズ株式会社:3161万円

- 8位:株式会社めぶきフィナンシャルグループ:1490万円

- 29位:三井住友トラスト・ホールディングス株式会社:1268万円

- 30位:株式会社マーキュリアホールディングス:1267万円

- 32位:フロンティア・マネジメント株式会社:1257万円

- 34位:ジャフコ グループ株式会社:1252万円

- 37位:株式会社大和証券グループ本社:1219万円

- 39位:株式会社日本M&Aセンターホールディングス:1202万円

- 41位:ロードスターキャピタル株式会社:1166万円

- 42位:株式会社第四北越フィナンシャルグループ:1165万円

※3:東洋経済新報社|「平均年収が高い会社」ランキング全国トップ500

証券アナリスト

証券アナリストの主な仕事は、機関投資家に対して情報提供やアドバイスを行うことです。企業や産業に関する最新情報を入手して、投資商品の価値を分析します。

証券アナリストになるための資格はありませんが、一般的には証券会社や銀行などの金融機関でさまざまな職種を経験した後に、証券アナリストになる人が多いです。

証券アナリストの就業者統計データ

- 年収:780.9万円

- 1ヶ月の労働時間:168時間

- 年齢:40.5歳

ディーラー

ディーラーの主な仕事は、証券会社や銀行などで自社の資金を使い、株式・投資信託・債権の売買を行うことです。

ディーラーになるための資格はありませんが、一般的には証券会社や銀行などの金融機関でさまざまな職種を経験した後に、ディーラーになる人が多いです。

ディーラーの就業者統計データ

- 年収:564.4万円

- 1ヶ月の労働時間:167時間

- 年齢:39.5歳

M&Aアドバイザー

M&Aアドバイザーの主な仕事は、M&A(企業合併・事業買収)がうまく進むように管理する仕事です。法律や財務知識を活用して、企業の選定や交渉・契約までの全てを管理します。

M&Aアドバイザーになるために特別な資格はありませんが、最終学歴は大学卒業以上で、経済・経営・商学・法律専攻を学んでいた人が多いです。ただし、重要なのはあくまでも専門知識の豊富さのため、新卒採用より中途採用が多いことが特徴です。

証券会社・銀行・コンサルティング会社・法律事務所などで得た知識とスキルを基に、M&Aアドバイザーに転身する人が多い傾向にあります。

M&Aアドバイザーの就業者統計データ

- 年収:780.9万円

- 1ヶ月の労働時間:168時間

- 年齢:40.5歳

不動産や保険関係の営業職

4つ目は、不動産や保険関係の営業職です。成績に応じてインセンティブが付く不動産営業や生命保険・損害保険営業で年収1000万円を超える人もいます。

企業別平均収入ランキングでも、60位以内に損害保険会社は3社入っています。

企業別平均収入ランキング

- 44位:SOMPOホールディングス株式会社:1128万円

- 54位:アニコム ホールディングス株式会社:1112万円

- 58位:MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社:1097万円

※3:東洋経済新報社|「平均年収が高い会社」ランキング全国トップ500

不動産営業

不動産営業の主な仕事は、不動産の購入や売却を考えている人の対応をすることです。

不動産営業をするために必須の資格はありませんが、宅地建物取引士を取得していると就職の際に有利でしょう。

不動産営業の就業者統計データ

- 年収:578.3万円

- 1ヶ月の労働時間:167時間

- 年齢:41.3歳

生命保険・損害保険営業

生命保険や損害保険営業の主な仕事は、企業や個人に対し、適切な保険商品を販売することです。

保険営業を行うためには、「生命保険一般課程試験」と「損害保険募集人一般試験」に合格し、募集人登録をする必要があります。国家資格である「ファイナンシャル・プランニング技能士」を取得するとさらに仕事の幅が広がります。

保険営業の就業者統計データ

- 年収:607.1万円

- 1ヶ月の労働時間:160時間

- 年齢:37.9歳

マスコミやメディア関係の職業

5つ目は、マスコミやメディア関係の職業です。テレビ局や広告代理店、新聞社や出版社は比較的給与が高い傾向にあります。

企業別平均収入ランキングでも、50位以内にマスコミやメディア関連の企業は7社入っています。

企業別平均収入ランキング

- 10位:株式会社TBSホールディングス:1449万円

- 14位:株式会社テレビ朝日ホールディングス:1421万円

- 15位:株式会社テレビ東京ホールディングス:1415万円

- 17位:日本テレビホールディングス株式会社:1379万円

- 28位:株式会社スカパーJSATホールディングス:1271万円

- 33位:朝日放送グループホールディングス株式会社:1253万円

- 20位:株式会社電通グループ: 1341万円

マスコミやメディア関係の企業の中でも、大手のテレビ局は特に年収が高い傾向にあります。ただし、所属先によって年収は異なります。制作部の年収は高いですが、営業部などの年収はそれほど高くないようです。

※3:東洋経済新報社|「平均年収が高い会社」ランキング全国トップ500

上記以外の職業

ここまでにご紹介したジャンル以外にも年収1000万円を目指せる職業はあります。

国家公務員・地方公務員

国家公務員の主な仕事は、政策立案・法律や条令の整備・予算編成・議会への対応・統計調査など、国全体に関わる業務を行うことです。一方、地方公務員は、地域住民や地域に密着した行政サービスを担当します。

国家公務員になるためには、国家公務員採用試験に合格後希望する省庁の選考に通る必要が、地方公務員も地方公務員採用試験に合格する必要があります。

国家公務員の就業者統計データ

- 年収:437.4万円

- 1ヶ月の労働時間:163時間

- 年齢:42.7歳

システムエンジニア

システムエンジニアの主な仕事は、顧客の要望を汲み取り、最適な仕様のシステム開発や設計を行うことです。

システムエンジニアになるために必須の資格はありませんが、大学や専門学校でコンピューターに関することを学んできた人が多い傾向にあります。

ただし、システムエンジニアになによりも重要なのは、要件定義・基本設計・詳細設計・開発・稼働開始後のサポートまでのスキルを身につけること。重要なのは、学歴や年齢よりもスキルです。

システムエンジニアの就業者統計データ

- 年収:550.2万円

- 1ヶ月の労働時間:167時間

- 年齢:38.1歳

動画クリエイター

動画クリエイターの主な仕事は、顧客の依頼に合う内容の動画を作成することです。顧客からの依頼だけでなく、自分が考えた作品を動画共有サイトに公開することで収入を得る人もいます。

動画クリエイターになるために必須の資格はありませんが、映像系の勉強をした後に映像制作会社に入社する人が多いです。自分の作品を作る人の中には、独学で学んで動画制作をしている人もいます。

動画クリエイターの就業者統計データ

- 年収:579.8万円

- 1ヶ月の労働時間:167時間

- 年齢:42歳

大学教授

大学教授の主な仕事は、大学生に専門分野の教育を行ったり研究を行ったりすることです。

大学教授になるためには、各大学の採用試験に受かって採用されるケースが一般的です。ただし、大学によっては大学院生を助教授として採用したり、官公庁や企業にいる専門性の高い能力をもった人を採用するなど、公募以外の経路もあります。

大学教授の就業者統計データ

- 年収:1065.7万円

- 1ヶ月の労働時間:167時間

- 年齢:57.5歳

漁師

漁師の主な仕事は、海で魚介類を取ることです。

漁師に高収入のイメージをもつ人は少ないかもしれませんが、扱う魚類によっては年収1000万円が目指せます。

もっとも年収が高いのはマグロやカニの漁師で、平均年収は800〜1500万円程度。ただし、遠洋漁業になるため業務は過酷で、数ヶ月間帰宅できないことが一般的です。

20代でも可能!年収1000万円を目指すためのポイントとは?

仕事をするうえで収入が上がることは働くモチベーションにつながります。ここでは「今から年収1000万円を目指したい!」と考えている人のために、年収を上げるためのポイントをご紹介します。

現職で年収アップするために必要なスキルを身に付ける

1つ目は、現職で年収アップするために必要なスキルを身につけることです。

例えば、営業職であれば、まずは営業スキルを上げるためにどうすればいいのか考えてみましょう。

- 成績が上位の人にあって自分に足りないことは何か

- 足りない部分を補うために身につけるべきことは何か

そんな努力の積み重ねで営業スキルは上がっていくはずです。

他にも語学や法律・税に関する知識の取得など、年収が高い人ほど見えないところで努力しているものです。

まずは、現職で年収アップを目指せる方法があるか確認してみましょう。

高年収を望める業界や職種に転職する

2つ目は、高収入を望める業界や職種に転職することです。

現職で今以上の収入アップが目指せない場合は、思い切って転職するのも1つの方法です。

比較的年収の高い業界

- 商社

- 外資系企業

- テレビ局

- 金融業

- 不動産業 など

これらの企業は比較的給与や賞与が高いため、入社5年以内に年収1000万円を超える人も少なくありません。

他には、将来性のあるベンチャー企業やスタートアップ企業の一員になり、会社を大きくしていく選択肢もあるでしょう。

弁護士や公認会計士などの「士」業に挑戦することや、システムエンジニアのような手に職をつけることもおすすめです。

有名大学を卒業する

年収の高い業界は、その分競争率も高くなります。募集要項には提示していなくても実際に入社している人の最終学歴は「大学卒業」であることが多く、有名大学出身の人が多いことが現実です。

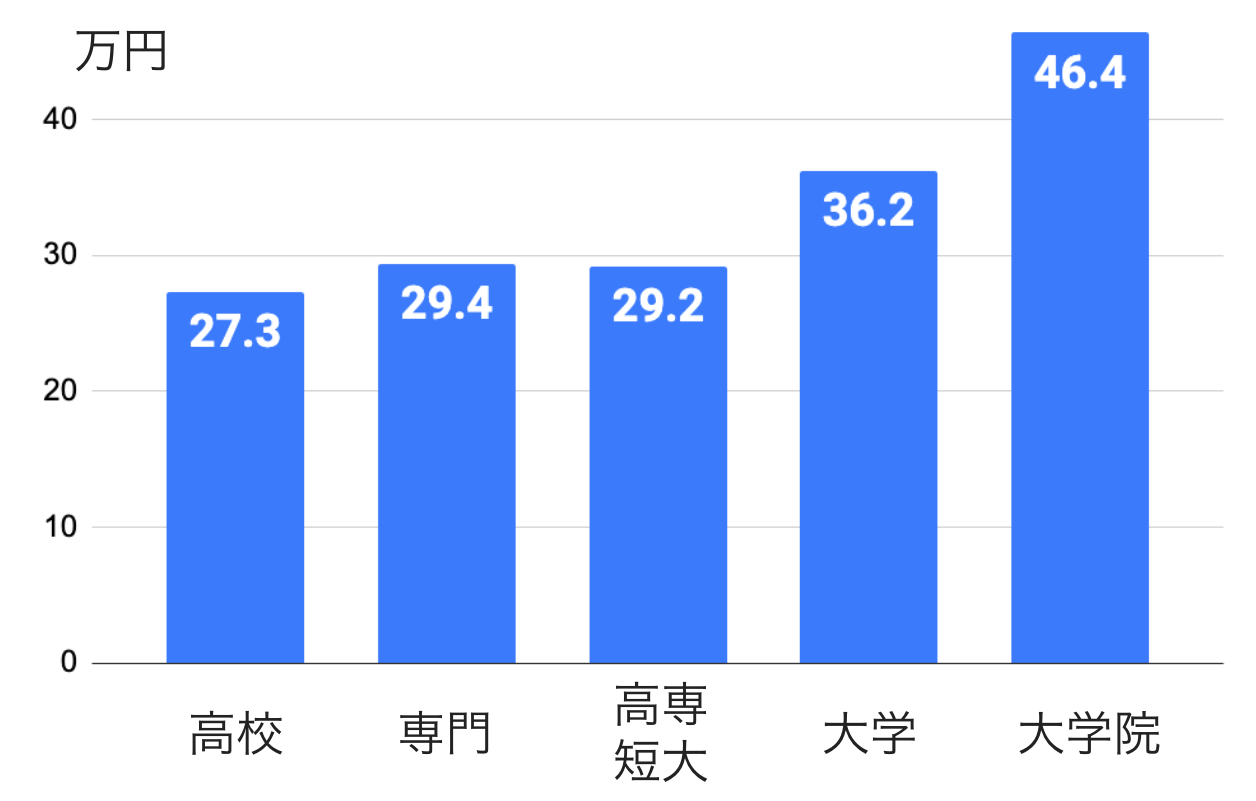

厚生労働省による「賃金構造基本統計調査の概況」からも、最終学歴による給与の違いがわかります。

■最終学歴別の月額賃金

実力主義の企業が増えている一方でまだまだ学歴社会でもある現在、競争率の高い企業で働きたい人は学歴を確保しておいた方がいいのかもしれません。

ただし、すべての企業が学歴重視な訳ではありません。ベンチャー企業やスタートアップ企業など、実力重視の採用をしている魅力的な企業もたくさんあります。

成績次第でインセンティブが付く職業に就く

高収入を得るためには、成績次第でインセンティブが付く職業に就くこともおすすめです。

営業職の給与形態は「基本給+インセンティブ」のことが多いため、成績次第では年収1000万円も可能です。学歴や年齢より自分の努力が給与に直結する職業のため、自分次第で年収アップが目指せます。

「すでに営業職の経験があり、さらに上を目指したい」という人は、証券会社・不動産会社・保険会社に多い「完全歩合制」の営業職も選択肢にいれてみましょう。

収入源を複数にする

3つ目は、収入源を複数にすることです。「今の会社で頑張りたいけれど、すぐに収入も増やしたい」そんな場合は、給与の他に収入を得る手段を考えてみましょう。

副業する

働き方改革が進められている今、副業を認めている企業が増えてきました。仕事に支障のない範囲内でできる副業を探してみましょう。

時間に融通の効く副業

- フリマアプリ

- せどり

- モニター

- 写真販売

- アフィリエイト

- テレアポ

- データ入力

- WEBライター

- WEBデザイン

- SNS運用代行

- プログラミング

- 動画編集

- 翻訳

- 家事代行

- デリバリースタッフ など

これらの副業は比較的時間の融通が効くため、仕事に支障がでにくいでしょう。副業を通して、新たなスキルが身に付くメリットもあります。

投資する

ある程度の余裕資金がある場合は、投資で資金を増やすこともおすすめです。国も国民に投資を進めています。今は、眠っているお金に働いてもらう時代。余裕資金がない場合は、積立投資から貯金感覚で始めてみることもおすすめです。

主な投資の種類

- 投資信託

- 外貨預金

- 国債

- 株式投資

- FX

- 暗号資産

- 不動産投資

- 金 など

「NISA」や「iDeCo」などの税金が優遇される制度をうまく利用して、効率よく手元の資金を増やしましょう。

50代から始める積立NISAのススメ|新制度との違いもご紹介!

ほったらかしでもOKは本当!?50代にもおすすめの積立NISA

新NISAを徹底解説!いつから?デメリットは?つみたてNISAからの移行は?

100万円で投資信託した場合の1年後はいくら?仕組みや注意点も!

起業する

4つ目は、起業することです。

独自のアイデアと行動力、人を惹きつける力がある人の中には起業する人もいます。もちろん無計画で起業してもうまくいきませんが、あらゆる準備とさまざまなことに対する覚悟を持てる人は、起業を考えてみましょう。

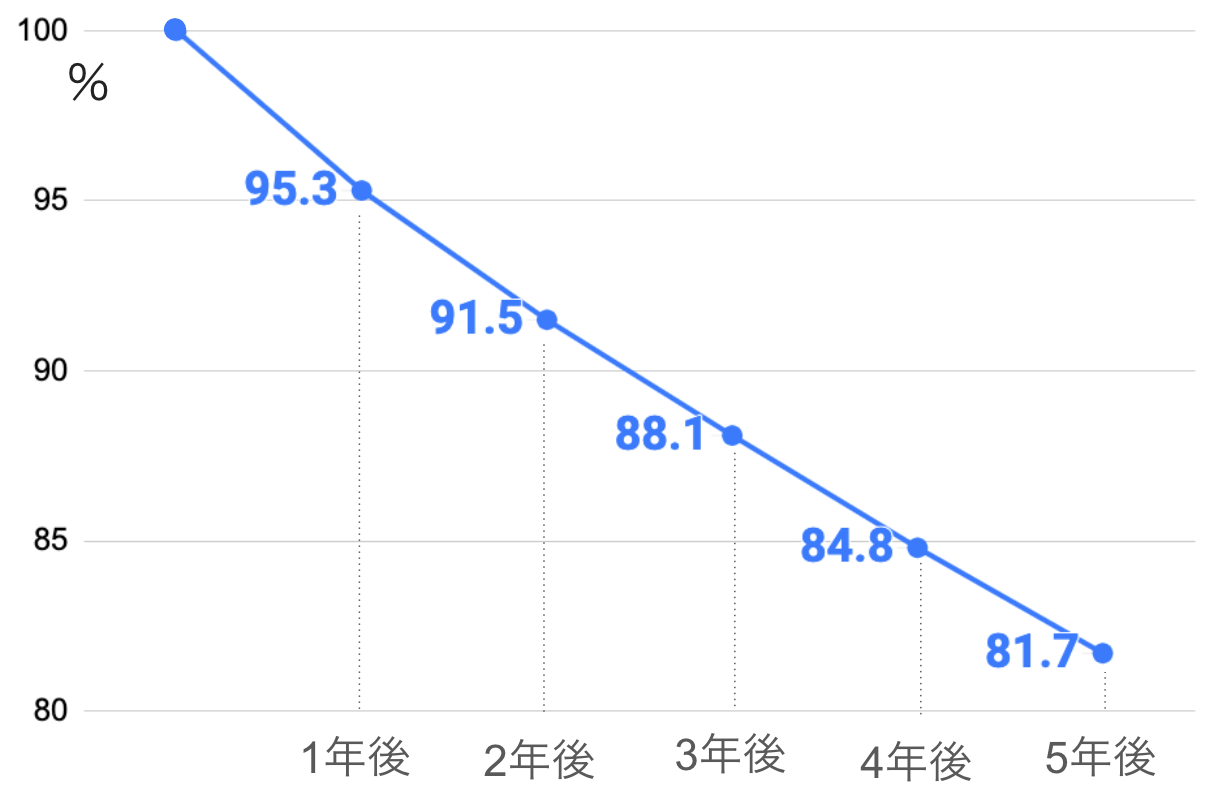

中小企業庁のデータでは、起業後5年間に生存している企業は全体の81.7%とのことです。

■起業後の企業生存率

多くの企業が努力しながら生存していることがわかります。

年収1000万円の人の社会保険料・税金・手取り額はいくら?

「年収1000万円」と聞いて高収入のイメージを持つ一方、「税金が高いのでは?」「社会保険料はいくらくらい?」「手取り額はいくらになる?」と気になる人も多いでしょう。

ここでは、年収1000万円の実情をご紹介します。

社会保険料は年間120〜130万円程度

年収が1000万円ある人の社会保険料は年間120万円程度になります。

社会保険料に含まれるもの

- 厚生年金保険料

- 健康保険料

- 介護保険料(40歳以上)

なお、社会保険料は標準報酬月額を基準に計算されるため、収入が高いほど高額になります。

所得税は80万円程度・住民税は60万円程度

年収が1000万円ある人の所得税は80万円程度、住民税は60万円程度です。

所得税や住民税も世帯収入が高額になるほど高くなります。配偶者や扶養家族の有無によっても税額は変わりますが、所得税は年収の約8%、住民税は年収の約6%が目安と覚えておきましょう。

手取り額は700〜750万円前後

「社会保険料約120万円、所得税約80万円、住民税約60万円」を考慮すると、年収1000万円ある人の手取り額は740万円程度になります。

ただし、家族構成や勤務形態、各種控除の有無などにより手取り額は異なるため、参考程度とお考えください。

年収1000万円の人の将来の年金受給額はいくら?

最後に、将来の年金がいくらもらえるかを確認しておきましょう。

年金受給額は年収だけでなく、加入していた期間や年齢により大きく異なります。今回は以下の条件で試算を行いますが、自分の試算を行う際は国民年金加入期間や厚生年金加入期間を確認してから試算してください。

試算条件

- 1946年4月2日以降生まれ

- 22〜60歳まで厚生年金加入

- 20〜22までは国民年金加入

- 平均標準報酬額:833,330円

- 未納なし

なお、今回は試算をわかりやすくするため、22歳から60歳までの38年間、年収が1000万円あったものとします。

まずは老齢基礎年金を確認します。この条件の人は20歳から60歳まで40年間国民年金を納付しているため、満額の816,000円受け取れます。(2024年の金額)

次に、老齢厚生年金を確認しましょう。この場合の老齢厚生年金の報酬比例部分の金額は、「平均標準報酬額×乗率÷1000×2003年4月以降の厚生年金加入期間」で計算します。

老齢厚生年金の報酬比例部分は「833,330円×5.769÷1000×456ヶ月」=2,192,211円になります。

よって、年収1000万円の人が将来受け取れる年金額は「老齢基礎年金816,000円+老齢厚生年金2,192,211円」=3,008,211円です。

ねんきん定期便の見方を徹底解説!いつ届く?基礎年金番号とは?

年金受給額を増やす方法7箇条!国民年金や厚生年金の仕組みも

年金の振替加算とは?金額・もらえる人の条件・手続き方法を徹底解説

年金の経過的加算とは?計算方法やもらえない人など疑問を徹底解説!

在職定時改定で年金受給額はいくら増える?65歳以上の働く人必見!

まとめ・年収1000万円の可能性を探ってみよう

日本で年収1000万円の人の割合は5.4%。約50人に1人です。

年収1000万円の人に多い職業は弁護士や税理士などの士業や証券アナリストなどの金融関係の専門職など、知識の取得に時間のかかる職種や、自分の努力次第で高収入を目指せる営業職などがあります。

一方で、社員の平均年収が高い企業への就職を目指すことも良い方法でしょう。

「年収1000万円なんて自分には無理」と諦める前に、まずは可能性をさぐってみてはいかがでしょうか?

【2024年】昇給率や昇給額の平均はどれくらい?業種別や年代別のデータも!

ボーナス(賞与)の平均額を徹底調査!給与の何ヶ月分?新卒は?

参考資料

国税庁|令和4年分民間給与実態統計調査

厚生労働省|職業情報サイトjobtag

東洋経済新報社|「平均年収が高い会社」ランキング全国トップ500

厚生労働省|令和4年賃金構造基本統計調査の概況

中小企業庁|2017年版中小企業白書

日本年金機構|令和6年4月分からの年金額等について

この記事の監修者

岡地 綾子 【ファイナンシャル・プランナー】

2級ファイナンシャル・プランニング技能士。 年金制度や税金制度など、誰もが抱える身近な問題の相談業務を行う。 得意分野は、生命保険・老後の生活設計・教育資金の準備・家計の見直し・相続など。