厚生年金の加入条件|適用事業所・労働時間・収入基準・例外まで総まとめ!

厚生年金の加入条件とは? パート・アルバイトも加入できる!

厚生年金に加入できる人の条件は、年齢・労働時間・従業員数など複数の基準によって決まります。 厚生年金は将来の年金額に直結する大切な制度のため、対象者や基準を正しく理解しておくことが重要です。 近年はパートやアルバイトなど短時間労働者の厚生年金の加入条件が拡大されているため、「自分は対象になるのか?」「会社の規模は関係するの?」と疑問を持つ人も多いでしょう。 この記事では、適用事業所の従業員数要件、労働時間や収入基準などの厚生年金の加入条件を解説します。

- 目次

- 厚生年金とは?

- 事業所の加入条件とは?

- 法人経営や従業数が5人以上いる事業所【強制適用事業所】

- 従業員の半数以上が適用事業所となることに同意した事業所【任意適用事業所】

- パート・アルバイトを含む|労働者の加入条件とは?

- 年齢条件|厚生年金の適用事業所に務める70歳未満の人

- 厚生年金の加入条件①週と月の所定労働時間・日数が社員の4分の3以上ある

- 厚生年金の加入条件②従業員数や勤務条件などの条件を満たす場合

- 厚生年金の加入条件に当てはまらないケースとは?

- 日雇い労働者

- 2カ月以内の期間を定めて雇用される短期労働者

- 所在地が一定しない事業所で働く場合

- 4カ月以内の季節的業務で働く人

- 6カ月以内の臨時的事業として雇用される人

- 厚生年金の加入条件に関するQ&A

- 週により勤務時間が20時間を超える場合と超えない場合があるときはどうなる?

- 週20時間以上働いていても月額収入が88,000円以下の場合はどうなる?

- 厚生年金に加入したくない場合はどうすればいい?

- 70歳を超えて働く人で厚生年金の加入条件に当てはまる場合はどうなる?

- まとめ・厚生年金の加入条件は勤務先の事業所と働き方がポイント

厚生年金とは?

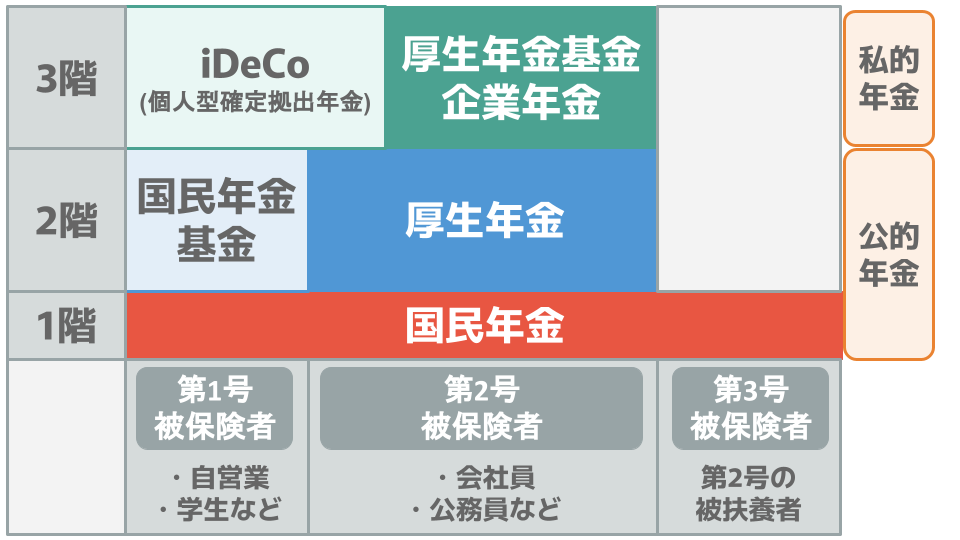

厚生年金とは、国民年金に上乗せして加入できる公的年金制度のこと。日本の公的年金制度は2階建の仕組みになっており、1階部分は20歳以上60歳未満の人全てが加入する国民年金、2階部分は会社員や公務員が加入する厚生年金で構成されています。

厚生年金の対象者は、常時従業員を雇用する会社に勤務している70歳未満の人や公務員です。厚生年金に加入すると、老齢基礎年金に上乗せするかたちで老齢厚生年金が受け取れます。

保険料は給与や賞与の額によって異なり、納める保険料が多いほど将来受け取れる老齢厚生年金の金額も多くなる仕組みです。保険料は事業主と加入者で折半され、給与から天引きされる形で支払われます。

老齢厚生年金の受給開始年齢は、老齢基礎年金と同様に原則65歳です。

厚生年金の受給額を年収別の早見表で確認!老後にもらえる年金はいくら?

年金の平均受給額は年間どれくらい?男性・女性・年代・年収別にご紹介!

国民年金・厚生年金はいつまで支払う?受給開始年齢や誕生日との関係も!

年金受給額を増やす方法7箇条!国民年金や厚生年金の仕組みも

【国民年金⇔厚生年金】切り替え手続きガイド!退職・転職・扶養変更で必要なこと

事業所の加入条件とは?

厚生年金に加入できるかどうかは、まず勤務先が「適用事業所」に該当するかどうかで決まります。

厚生年金の加入条件は企業単位ではなく、「本社・支社・営業所・工場」などの事業所単位で判断されます。そのため、同じ会社でも事業所によって適用の有無が異なるケースもあるのです。

適用事業所は、大きく以下の2種類に分類されます。

適用事業所

- 強制適用事業所:一定条件を満たせば必ず厚生年金へ加入しなければならない事業所

- 任意適用事業所:従業員の多数が同意し、申請することで加入できる事業所

詳細を確認していきましょう。

法人経営や従業数が5人以上いる事業所【強制適用事業所】

法人経営や従業数が5人以上の会社は、強制適用事業所に該当します。

強制適用事業所

- 法人経営の事業所

- 従業員が常時5人以上いる一定の業種以外の個人事業所

- 従業員が常時5人以上いる士業(法律・会計系)の個人事業所

法人経営の事業所

株式会社・合同会社・医療法人・社会福祉法人など、法人格を持つ事業所は強制適用事業所となります。事業所の規模は関係ないため、社長1人の会社でも強制適用事業所に該当します。

従業員が常時5人以上いる一定の業種以外の個人事業所

飲食店・製造業・小売業など、一定の業種以外の個人事業所で、従業員が常時5人以上いる場合も強制適用事業所に該当します。

ただし、以下の業種は除外されます。

除外される業種

- 農林水産業

- サービス業(旅館業、飲食店業など一部の業種)

なお、除外業種でも任意適用事業所として加入することは可能です。

従業員が常時5人以上いる士業の個人事業所

従業員が常時5人以上いる「弁護士事務所・公認会計士事務所・税理士事務所」などの法律会計関連の士業は、例外的に強制適用の対象となります。

従業員の半数以上が適用事業所となることに同意した事業所【任意適用事業所】

強制適用の条件に該当しない小規模な事業所であっても、以下の2つを満たしていれば、任意適用事業所として従業員を厚生年金に加入させることが可能です。

任意適用事業所の条件

- 従業員の過半数が社会保険の適用を希望している

- 事業主が申請して、厚生労働大臣の認可を受ける

任意適用事業所として認められれば、従業員は老後に老齢基礎年金だけでなく老齢厚生年金も受け取れるようになり、将来の年金額が大きく増えるメリットがあります。また、健康保険も同時に適用され、医療面でも手厚い保障が準備できるようになります。

パート・アルバイトを含む|労働者の加入条件とは?

次は、労働者側の加入条件も確認してみましょう。

前提として、適用事業所に勤務し、年齢条件を満たした上で、厚生年金の加入条件①もしくは②に該当する人は、厚生年金に加入できます。

社会保険とは?種類や対象者は?アルバイト・パートの加入要件も!

年金の種類とは?会社員・公務員が入れる年金や老齢・遺族・障害年金の詳細も!

パートの社会保険加入条件を徹底解説!月68,000円はいつから!?

配偶者や子供が扶養に入れる条件とは?年金・健康保険・税制別に解説!

※3:日本年金機構|会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。

※4:厚生労働省|厚生年金適用拡大特設サイト

※5:厚生労働省|厚生年金の加入対象により手厚い保障が受けられます。

年齢条件|厚生年金の適用事業所に務める70歳未満の人

前提条件として「厚生年金の適用事業所に務める70歳未満の人」という年齢条件を満たす必要があります。

前提条件を満たしていれば雇用形態は問われないため、正社員はもちろん、以下に該当する人も対象になります。

試用期間中の正社員

契約社員

派遣社員

パート

アルバイト

法人の代表者

役員

労働組合専従者

前提条件を満たしている場合、以降で解説する加入条件①もしくは②のいずれかに該当すれば、厚生年金に加入可能です。

厚生年金の加入条件①週と月の所定労働時間・日数が社員の4分の3以上ある

厚生年金の加入条件1つ目は、週の所定労働時間と月の所定労働日数が正社員の4分の3以上あることです。

ポイントになるのは、実際の勤務時間や日数ではなく、契約上の労働条件で比較するということ。つまり、実際に残業や休日出勤をしていても、契約上の時間が短ければ条件を満たすことにはなりません。

比較は、同じ事業所に所属する正社員の労働条件を基準とします。

例:正社員の労働条件が「週40時間・月20日勤務」の場合の条件

- 週30時間(40時間×3/4)

- 月15日(20日×3/4)

契約上の労働時間がこれ以上であれば、厚生年金の加入が必要になります。

また、条件を満たすためには、必ず「時間」と「日数」の両方で判定する必要があります。

週5日勤務だが、労働時間が週30時間にならない

1日の勤務時間は正社員とほぼ同じだが、勤務日数が15日未満

上記のように、どちらか一方でも基準を満たさない場合は、厚生年金の適用対象外になるため注意が必要です。

厚生年金の加入条件②従業員数や勤務条件などの条件を満たす場合

厚生年金の加入条件2つ目は、以下の条件を全て満たす場合です。

従業員数51人以上の事業所で働いている

1つ目は、従業員数51人以上の事業所で働いていることです。ただし、企業で働いている全ての人が従業員としてカウントされる訳ではありません。

従業員数のカウント方法(A+B)

- A:フルタイムで働く従業員数

- B:週の所定労働時間と月の所定労働日数がフルタイムの4分の3以上ある従業員数

個人事業所でカウントする場合は、それぞれの事業所ごとに従業員数をカウントします。

なお、従業員数が51人未満の場合でも、労使合意のうえ年金事務所や健康保険組合に申し出をしている場合や、地方公共団体に属する事務所の場合は、51人以上の要件を満たすことになります。

契約上の週の所定労働時間が20時間以上ある

2つ目は、契約上の週の所定労働時間が20時間以上あることです。

あくまでも契約上の所定労働時間で判断されるため、残業や休日出勤は判定基準に含まれません。

「先月の週平均労働時間は18時間だったけれど、今月の週平均労働時間は21時間になってしまった」という場合でも、すぐに厚生年金加入できる訳ではないため注意しましょう。

契約上の月額賃金が8.8万円以上ある

3つ目は、契約上の月額賃金が88,000円以上あることです。

契約書に記載されている時給や月の労働時間で計算して、月額賃金が88,000円以上ある場合が対象になります。

月額賃金に含まれないもの

- 時間外労働・休日労働・深夜労働などの割増賃金

- 賞与

- 結婚手当などの一時的なお金

- 通勤手当・家族手当・皆勤手当などの最低賃金の計算に含まれないお金

なお、上記に該当するものは月額賃金に含まれないため注意しましょう。

2ヶ月を超える雇用見込みがある

4つ目は、2ヶ月を超える雇用見込みがあることです。

この場合、判定の基準になるのは、以下の2点を満たしているか否かです。

雇用期間の判定基準

- 雇用契約書などで「契約更新が行われる、もしくは、契約更新が行われる場合がある」などの記載がある

- 同一の事業所・同一の雇用形態で契約更新が行われ、1年以上雇用されていた人がいる実績がある

逆に、契約期間が1年未満の場合や契約更新についての記載がない場合、契約更新の前例がない場合などは、雇用期間が2ヶ月を超える見込みはないと判断されます。

学生ではない

5つ目は、学生ではないことです。

ただし、以下の者は例外として加入対象になります。

例外として加入対象になる学生

- 休学中の学生

- 定時制

- 通信制

- 夜間学校などに通う学生

また、学校を卒業する前に就職した場合や、卒業後も同じ企業で働く場合などは厚生年金の対象となります。

厚生年金の加入条件に当てはまらないケースとは?

厚生年金は、原則として会社員や公務員など一定の働き方をしている人が加入します。しかし、すべての働き方が自動的に加入対象になるわけではありません。

雇用期間が短い、業務が季節限定であるなど、一定の条件に該当する場合は厚生年金の加入対象外となります。ただし、状況が変われば加入対象に切り替わるケースもあります。

日雇い労働者

1日単位で雇われる人は、基本的には厚生年金の対象外になります。ただし、1カ月を超えて継続的に雇用されるようになった場合は、継続的に雇用されるようになった日から厚生年金の対象になります。

2カ月以内の期間を定めて雇用される短期労働者

労働契約書に「2カ月以内」と明記されている短期労働者は、原則として厚生年金の対象外です。

ただし、当初2カ月以内の契約であっても、延長が確実で長期雇用が見込まれる場合は、契約開始日からさかのぼって厚生年金の対象になります。

所在地が一定しない事業所で働く場合

工事現場を転々とする建設関係や、移動型の事業所など所在地が固定されていない事業所で働く場合は、加入対象外となるケースがあります。

ただし、事業内容や実際の労働状況によって判断が分かれるため、具体的には事業者や年金事務所に確認が必要です。

4カ月以内の季節的業務で働く人

農業・漁業・リゾート業など、季節限定で4カ月以内の業務に就く人も厚生年金の対象外です。

ただし、4カ月を超えて継続して働く見込みがある場合は、契約開始日からさかのぼって厚生年金の対象になります。

6カ月以内の臨時的事業として雇用される人

イベント会場設営や一時的プロジェクトなど、6カ月以内で終わる臨時事業に雇用される人は、原則厚生年金の対象外です。

ただし、6カ月を超えて業務が続くと見込まれる場合は、契約開始日からさかのぼって厚生年金の対象になります。

厚生年金の加入条件に関するQ&A

最後に、厚生年金の加入条件に関するQ&Aをご紹介します。

週により勤務時間が20時間を超える場合と超えない場合があるときはどうなる?

基本的には、契約上の所定労働時間が週20時間を超えるか超えないかで判断します。

しかし、勤務先が「この人の労働時間は常に週20時間を超えている」と判断した場合は、厚生年金の加入対象になる場合もあります。

週20時間以上働いていても月額収入が88,000円以下の場合はどうなる?

パートやアルバイトが厚生年金の対象となるのは、以下の要件全てを満たしている場合です。

パート・アルバイトの厚生年金加入条件

- 従業員数51人以上の企業で働いている

- 週の所定労働時間が20時間以上ある

- 月額賃金が8.8万円以上ある

- 雇用期間が2か月を超える見込みがある

- 学生ではない

そのため、このケースの場合、厚生年金の加入対象にはなりません。ただし、雇用保険には加入することになります。

厚生年金に加入したくない場合はどうすればいい?

パートやアルバイトで働いている人で厚生年金に加入したくない場合は、勤務先に事情を伝えて出勤調整をしてもらうことをおすすめします。

例えば、所定内賃金を8.8万円未満になるようにシフトを調整するなど、条件に含まれないように勤務時間を調整しましょう。

70歳を超えて働く人で厚生年金の加入条件に当てはまる場合はどうなる?

会社員や公務員として働いている人は厚生年金に加入しますが、加入できるのは70歳の誕生日を迎えた月の末日までです。70歳以降は、どれだけ働いていても通常の厚生年金保険には加入できません。

ただし、特定の条件に該当する場合には「高齢任意加入」という制度を利用し、引き続き保険料を納めることが可能です。

高齢任意加入の利用条件

- 老齢年金の受給資格期間(120ヶ月)を満たしていない

- 必要な加入期間を満たすまでに厚生年金に任意加入したい意思がある

高齢任意加入を希望する場合は、「高齢任意加入被保険者資格取得申出書/申請書」を年金事務所へ提出し、資格が認められれば、70歳以降も厚生年金保険料を納め、必要な期間を満たすまで厚生年金に加入し続けることが可能です。

ただし、保険料は賃金から天引きされる訳ではなく、自分で納める必要があるため、注意が必要です。

在職定時改定で年金受給額はいくら増える?65歳以上の働く人必見!

厚生年金は何歳まで加入できる?加入期間の上限や支給額を徹底解説!

※6:日本年金機構|70歳以上の方が厚生年金保険に加入するとき(高齢任意加入)の手続き

まとめ・厚生年金の加入条件は勤務先の事業所と働き方がポイント

厚生年金に加入できるかどうかは、勤務先が適用事業所に該当するか、働く人の年齢・労働時間・賃金・従業員数・雇用見込みなどの条件により判断されます。

週20時間・月額8.8万円以上などの基準を満たせば、パート・アルバイトでも加入することが可能です。

一方、短期雇用・季節労働・日雇い労働など特定の働き方は、加入対象外となる場合がありますが、雇用が長期化すれば対象に切り替わるケースもあります。また、70歳以降でも受給資格期間が足りない人は「高齢任意加入」を利用できます。

厚生年金は将来の年金額に直結するため、この機会に厚生年金の加入条件を正しく把握しておきましょう。

参考資料

厚生労働省|国民年金と厚生年金の仕組み

日本年金機構|適用事業所と被保険者

日本年金機構|会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。

厚生労働省|厚生年金適用拡大特設サイト

厚生労働省|厚生年金の加入対象により手厚い保障が受けられます。

日本年金機構|70歳以上の方が厚生年金保険に加入するとき(高齢任意加入)の手続き

この記事の監修者

岡地 綾子 【ファイナンシャル・プランナー】

2級ファイナンシャル・プランニング技能士。 年金制度や税金制度など、誰もが抱える身近な問題の相談業務を行う。 得意分野は、生命保険・老後の生活設計・教育資金の準備・家計の見直し・相続など。